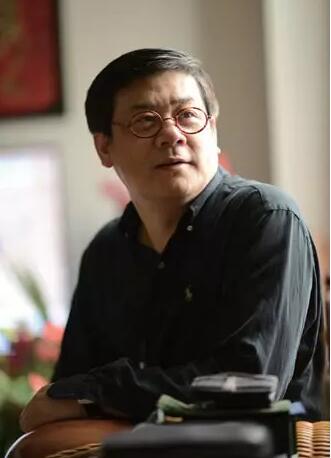

王艺谈徐里油画艺术中的重构美学:“民族化”与“民族画”

徐里 中国当代著名艺术家

【艺术家简介】

徐里:中国当代著名艺术家、中国美术家协会分党组书记、驻会副主席、秘书长、中国美术家协会艺术委员会主任、全国美展总评委、评审委员会主任、中国书法家协会会员,中国文学艺术界联合会第十届全委会委员。

《天长地久》 获《中国第七届全国美术作品展览》铜奖

1989年 150x150cm 油画 中国美术馆收藏

1989年的第七届全国美展,一幅名为《天长地久》的油画获得银奖并被中国美术馆收藏,创作者徐里也因此被全国艺术界所熟知。据徐里自己说,为完成《天长地久》,他先后三次入藏。从写实表现到抽象实验,再到最后创作出融合了中国传统壁画、民间年画、漆画等中国传统艺术元素的“民族画”,这既是一个油画创作者对非本土艺术表现的探索过程,也是徐里个人油画风格的建构过程。所以,早在徐里从事艺术创作的初期,他就意识到了中国美术的发展,“实际上就不是顺着一条线往前一点一点地走,这条线源源不断的延续下去,他是有传承的。”

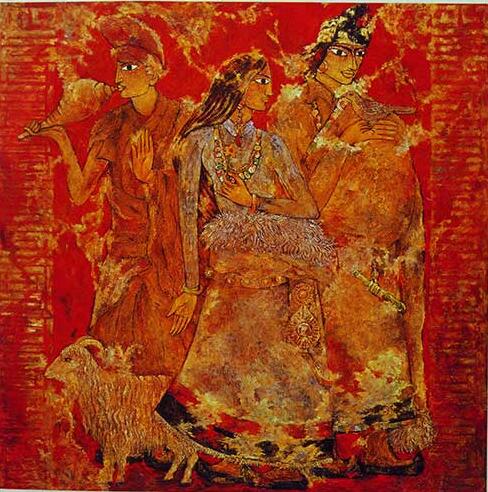

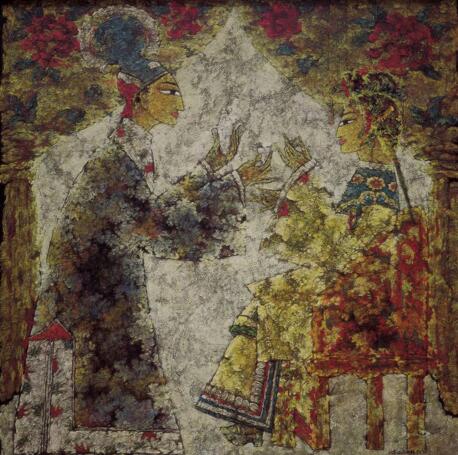

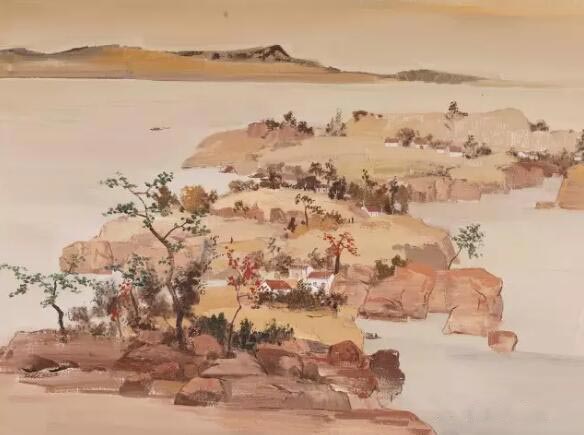

《许仙与白娘子》 2006年 120X90cm 油画

而徐里的油画创作,恰恰是坚守了这条“民族化”与“民族画”的道路。以追求中国传统的写意性审美心理为主,辅以西方写实性技法;以表现性线条为主,辅以再现性说明;以间接性空间为主,辅以直接性描述;以中国时间性体察方式为主,辅以西方空间性观看模式。这不但揭示出艺术创作中中西方审美心理和文化传统的差异,更呈现出油画在“民族化”过程中表现“民族画”的演变过程。

写意性与写实性的审美趣味重构

由“万物皆备于我”“万物静观自得”而得来的超自然的境界,是中国传统绘画一直以来的追求,“意境”与“道”构成了这种超自然境界的核心,所以会有“气韵生动”的评判标准。因此,中国传统绘画不重具体物像的刻画,而重抽象的笔墨意趣,浓淡如何把握、点线如何交错、虚实如何相映、形体如何开合等,都和意境的塑造息息相关。宗白华以中国画比拟舞蹈的姿态美、音乐的节奏美和建筑的形式美,“中国画真像一种舞蹈,画家解衣盘礴,任意挥洒。他的精神与着重点在全幅的节奏生命而不沾滞于个体形相的刻画。”

《天边的云》2004年 150x150cm 油画

入选《第十届全国美展》

西方在解剖学、透视学等科学法则的影响下,建立起以写实为核心的绘画体系,它注重对物像的精准刻画而忽略画面所要营造的意境。“西洋自埃及、希腊以来传统的画风,是在一幅幻现立体空间的画境中描出圆雕式的物体。”这种以“真实”为追求目标的绘画表现体系,是希望创造出可走进、可手摸的物像和空间。

《存活》1994年 150x150cm 油画

入选《中国第八届全国美术作品展览》

现代以来,许多中国艺术家试图建立中西方审美心理的沟通桥梁,以“中体西用”为创作模式,为20世纪初的中国画坛带来了新的创作理念。很明显的是,这批早期采取“中体西用”创作模式进行创作的艺术家,在思想观念、审美趣味以及创作手法上都在极力模仿西方早已成熟的表现风格。那么,什么样的风格和理念才会真正符合中国人审美趣味?将近百年的油画探索,如何有所突破和创新?如徐里所言:“中国油画如何凸显中国精神,这实际上是中国油画家要思考的一个问题。中国油画将近两百年的历史,发展到今天,如果没有融入中国的文化,中国的环境,一味的按照西方要求来画,那么中国的油画将永远是欧美人的学生,永远跟着人家走。”我们在徐里的油画作品中找到了这样一个平衡点。

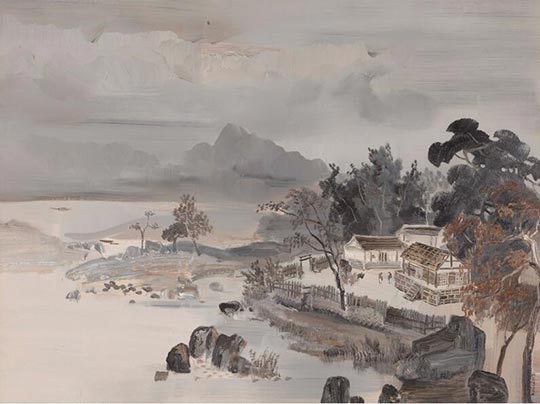

《永恒的辉煌》1992年 100X80cm 油画

中国传统绘画中所强调的写意性,是建立在艺术家对中国传统文化的整体掌握基础上的再创造,这既是画面构成的需要,也是艺术家个人修养的需要。据徐里所言,即使事务性工作再忙,他仍会坚持每天晚上练习书法。所谓的“以书入画”,就是将书法性笔触融入到绘画中,形成“写”的状态和境界,在徐里的作品中,这种写意性的笔触随处可见。《千山雪》和《雪后》就是以中国画独有的写意笔触表现的,前景中的石头、树木,运用中国画中皴、擦、点、染的技法,形成中国水墨山水画的质感和构图方式。同时,又以“澄怀观道”和“仰观俯察”的视觉心理进行作品的整体塑造,借助大面积的留白,在油画作品中营造出了中国画所特有的意境。更奇妙的是,徐里只选取黑白两种颜色进行画面的处理,使画面在视觉效果上呈现出水墨山水画的幻觉。

所以,徐里说:“油画创作一定要研究中国文化。我画‘中国山水’系列的时候,有意把中国画和书法的传统,尤其是中国人的审美追求融入到油画的创作中,在油画中寻求中国文人画的笔墨和意境。”

《内蒙风光》 2012年 120x90cm 油画

图式的延续和创造也是徐里油画创作中,体现中国写意性审美趣味的部分。元代文人画对山水画的贡献在于确定了山水画的基本构成图式,其后明清山水画基本沿用元代所创立的山水画样式,其中尤以三段式构图为突出。徐里明显的借鉴了这种自元代而来的构图程式,但是,我们在《雪后》一图中还看到了他对这种构图程式的诗意升华。在这幅作品中,你是否也感受到了“万物自生听,太空恒寂寥”(唐韦应物)的心理历程?

《夜归》 2009年 119.2X59cm 油画

再现性与表现性的线条形式重构

建立在中西方传统文化和审美心理基础上的线条,发展到现代,出现了一次交互性的转化。

意大利文艺复兴将西方绘画以科学的概念定义下来,其后的油画创作在坚持严格的素描训练基础上,形成了以线造型的传统。如达芬奇以线为主,精辟的刻画物像;波提切利以不同色调的线表现不同的形状和质感;丢勒开始以线驭心,通过有规则的线条表达内心的波澜……线条作为造型的手段,在这些时期,是具象的,是再现性的,是建立在科学基础上的形象塑造。

《梯田》 2012年 120X90cm 油画

中国以书入画所派生出的适应造象的线条,是建立在中国人主体意识基础上的,形成了以线达意的传统。如“曹衣出水,吴带当风”,如春蚕吐丝描、铁线描,如十八描绘画样式,都是中国古代线条创造的典型代表,形成了中国绘画艺术中以线为主的历史。线条作为达意的手段,在古代中国,是抽象的,是表现性的,是建立在儒释道基础上的意象塑造。

《犹明·纳》 2011年 120X90cm 油画

但是,从19世纪开始,中西方绘画出现了一个关键性的交互性转换,西方在印象派出现后,逐渐走上了一条以线达意的道路;中国在接受西方科学绘画法则后,逐渐走上了一条以线造型的道路。

《荡舟》 2015年 120X90cm 油画

在线条越来越成为区分物像的一种表现手段的现代中国画坛,在线条的组合程式、阐释能力基本趋于饱和的当下中国画坛,如何赋予线条以更多元的表现能力,就成了艺术家试图探求的方向。徐里另辟蹊径,以重现线条“生命的形式”的道路来重构油画的形式——将线条的表现性与再现性相糅合。

《玉山》 2008年 100X70cm 油画

苏珊·朗格在《艺术问题》一书中对这种“生命的形式”有过相关阐述:“那些把空间的各个部分隔离开来的线条(或是真实地划出来的,或是暗示出来的)创造出来的是一种有节奏的统一,因为凡是由它们分离出来的部分,同时又由它们联结了起来,这就使其中各个部分达到了完全一体化。如果一幅画是成功的,它向我们展示出来的必然是一种堪称为‘生命的形式’的东西(虽然是暗喻意义上的)。”这种富于生命的形式的线条,在徐里“吉祥雪域”系列组画中有明显的体现。《天长地久》《天边的云》《吉祥雪域》等作品,以线面分割画面,又以线条统一画面,人物、空间都依存于线条所营造的生命整体,是线条让人物得以重现并统领着整个画面节奏。

《家园》 2013年 120X90cm 油画

19世纪以前的中国绘画和19世纪以后的西方绘画,线条跨越地理位置出现了一次穿越时空的对话——以表现性为主的线条统领着画面的情感基调。康定斯基就以情感来划分线条,“冷与平构成了水平线的基调,它可称做是以它最简洁的形式表现出运动无限的、冷峻的可能性。”“垂直线以它最简洁的形式表现出运动无限的、温暖的可能性。”“对角线以它最简洁的形式表现出运动无限的,冷-暖的可能性。”线条的表现性主要体现在其承载感情的形式上。梵高的《星月夜》,延绵起伏又蜿蜒曲折的线条,将激烈、不安、躁动的情绪通过画面与观者产生共鸣,这种蔓延于画面内外的情绪,通过线条得以体现出来,线条和情感相互交融而达到了表现性的作用。

《雪后》2007年 120X60cm 油画

入选《第十一届全国美展》

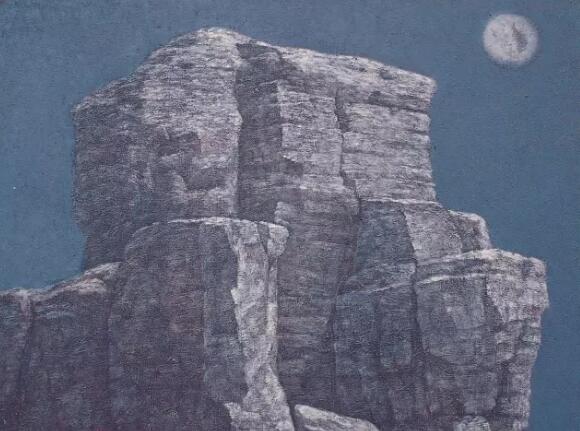

当代艺术家如何将19世纪以前的中国绘画理念与19世纪以后的西方绘画理念相结合,仍然是一个正在进行中的探索话题。吴冠中以“笔墨等于零”的口号来实践线条的情感抒发作用,似乎达到了沟通中国古代与西方现代艺术理念的作用。徐里在继承这种线条引导情感表达方法的基础上,融合中国传统绘画的技法原理,逐渐形成一套完备且自成一家的创作体系。“永恒辉煌”系列恰恰是线条承载情感的典型代表。《永恒辉煌7》中,以几条大开合的线条划分画面,形成几个支撑画面的钝角和锐角构图,如康定斯基所言“最偏激的是锐角——因而也是最暖的。”“超越直角就导致它前冲力的减弱,并适应引起占有画面的要求。”中景中的锐角寄托着画家朝圣路上的情感,是温暖的心理依托;远景中以钝角的形式衬托出的金色群山,以不断上升的小线条的笔触加以刻画,形成画面不断运动的、升华的力量,达到占有画面的要求,这时候,所寄托的个人情感已经被圣山的庄严所取代,是朝圣的“终点”。

《至虚·无系》 2008年 100X70cm 油画

正如康定斯基对水平、垂直线的解释那样“‘今天’人们的注意力完全停留在外在特征上,对于他们来说,内在的东西已不复存在。这是衰落的最后一步,这最后一步就是进入终点——在早期,这类地方被称做‘地狱’,但今天只要恰到好处地表现了‘终点’就足够了。‘现代’人追求内心的安宁,因为他还不至于达到麻木不仁的地步,他相信,他将在内心的寂寞中找到这种安宁。因而,根据我们的情况看,这种水平-垂直线的独特偏好就出现了。”《永恒的辉煌37》表现了月色下矗立于地平面的建筑残骸,画面中以地平面的水平线作为视线的横向引导,同时以多条垂直线作为视线的纵向引导,水平线和垂直线将冷峻与温暖相结合,实际上是以此将现代人过于追求外在却又苦心寻找内心安宁的社会现象赤裸裸的呈现在大众面前,这种过于强烈对比的画面情感处理,是线条所要强调的再现性能力。

《早春》 2012年 120X90cm 油画

这种产生于水平线、垂直线、对角线以及由此形成的钝角、直角、锐角等画面形象,按照柏拉图的分析,这是属于形式美的范畴,是其产生之初就自带的形式美的因素,由此而带来的美的快感,被柏拉图称之为绝对美。“我所说的形式美,指的不是多数人所了解的关于动物和绘画的美,而是直线和圆以及用尺、规和矩所形成的平面形和立体形;现在你也许懂得了。我说,这些形状的美不像别的事物是相对的,而是按照他们的本质就永远是绝对美的;它们所特有的快感和搔痒所产生的快感是毫不相同的。有些颜色也具有这种美和这种快感。”

直接性与间接性的空间形式重构

徐里油画艺术中,体现“民族化”与“民族画”的第二个显著特点是画面的空间处理。

《碧波》 2015年 120X90cm 油画

空间布局作为中国传统绘画的核心组成部分,从晚周帛画凤夔人物、汉代石刻人物画、东晋顾恺之的《女史箴图》、唐代阎立本的《步辇图》、宋代梁楷的《六祖截竹图》、元代赵孟頫的《双松平远图》、明代戴进的《春游晚归图》等,都是空间处理的典型代表作品。何为有代表性的空间处理?典型的空间处理会对画面产生哪些影响?明代笪重光在《画筌》中给了我们扼要的说明,“空本难图,实景清而空景现。神无可绘,真境逼而神境生。位置相戾,有画处多属赘疣。虚实相生,无画处皆成妙境。”“实景清而空景现”使留白处给予画家和观者充分的想像和表现空间,达到主客观的精神交流,以此形成“真境逼而神境生”的效果。所以,过多的实景和实物的布置,反而会成为“赘疣”, 恰当的虚实相生,才会到达“无画处皆成妙境”的境界。这其实是应和了中国人最根本的宇宙观——“一阴一阳之谓道”,体现在画面中,就是虚实、明暗的节奏。

2008年 《云光》 120X90cm 油画

显然,徐里将这种中国独有的空间处理方法引入到了油画的创作中,“雪”系列作品就是对虚实的空间处理最典型的作品。《雪山》以前景中的山作为画面的主要构成部分,但是观者的视线往往是被中远景中的一片白茫茫的雪地所吸引。借用宗白华阐释空间的理念,这种画面的留白中,空间往往不是为了透视法中的纵深空间,而是空间自己也参与了整体画面的节奏,它是受全幅音乐支配着的波动,这就达到了“抟虚为实,使虚的空间化为实的生命。”

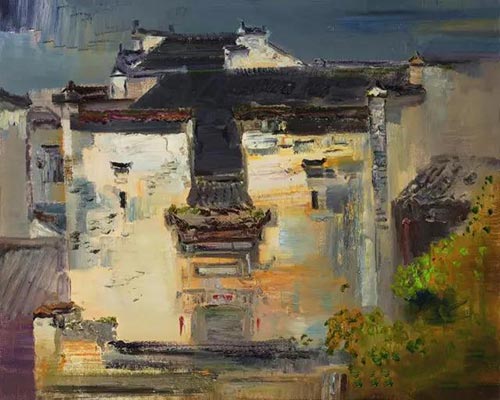

《追忆》 2014年 100X80cm 油画

阴阳、虚实、明暗等关系,是中国画和中国文化里所特有的表现方式,这些关系运用在油画创作中,更拓宽了油画的语言内涵。徐里作品《追忆》中,建筑上大块面的留白,反而是画面活力的源泉,追忆的思绪,离肠的乡愁,都得以通过这留白的空间抒发出来,似是一方可以放空自我的净土,亦如少年离乡时的心境。如明代画家李日华所言:“绘画必以微茫惨淡为妙境,非性灵轮廓彻者未易证入,以虚淡中含意多耳。”

由于中国“一阴一阳之谓道”的时空观,形成了绘画表现中时间率领空间的特殊面貌。因此有了“老病俱至,名山恐难游遍,唯当澄怀观道,卧以游之!”

《静物》2016年 120X60cm 油画

这就应和了老子的阴阳之道,于有限中见无限,又于无限中回归有限,如此回旋往复,形成了中国人绘画观念中的空间意识。

西方以科学透视法则为指导思想的绘画基础,使其观看方式建立在一个固定的观看视角上,即所谓的焦点透视。而中国以时空合一的体察方式,从世外鸟瞰的立场观照整体的主客观构成,以间接性的空间处理,达到神游太虚的境界。徐里重构此两种观看方式于油画创作中,拓展了油画表现的外延。

时间性与空间性的观看方式重构

如果说,中国传统绘画是一种时间性的观看方式,那么,西方油画则是一种空间性的观看方式。

最典型的中西方观看方式的差异,体现在画面中透视的使用。西方采取自科学计算而来的焦点透视法,从观者的角度出发,建立起逐渐走进画面的空间性观看顺序;中国则恰恰相反,从画面的角度出发,建立起从画面逐渐走出的时间性观看顺序。这恰恰应和了中国人独有的“时空合一体”的宇宙观,“俯仰自得,游心太玄”“目既往还,心亦吐纳”,俯仰之间,不但联系了上下远近,切有笼罩一切的气度,这是中国哲人的观照法,也是诗人的观照法。

《风景依稀》 2009年 120X90cm 油画

徐里将这种“俯仰”所得的观看方式在油画画面中进行重构,静而与阴同德,动而与阳同波(庄子语),在平衡画面动静关系中,也是对天地万物阴阳和谐的把握。为艺亦如修身,徐里以油画方圆、干湿笔触,在“俯仰”之间尽显“中庸”之道。

《犹明 欣》 2012年 120X90cm 油画

中西方艺术经历几百年的交流、碰撞、融合,发展至今,已经不单纯局限于艺术风格、艺术语言和艺术媒介层面,更多的艺术家开始深入探寻内在精神的文化层面。徐里以审美趣味、线条形式、空间形式、观看方式四方面为切入点,重构“民族化”和“民族画”的表现形式和构成内涵,创作出极具艺术感染力、极富中国山水写意精神的油画作品,在西方传统油画中重新发现了中国艺术价值和审美精神之美。

《峰高气清》2017年 120X90 cm 油画

这种融合中国传统观念和西方现代理念的创作模式,形成了徐里“心无挂碍,高山仰止”的艺术状态。他以多种绘画形式的融贯为基础,以长时间的思考、探索为引子,纵横捭阖,厚积薄发,对东西方绘画艺术的热爱和创造性的探索,最终成就了他的绘画语言。他用油画的瓶子装了中国意境的美酒,稍微摇晃一下,就能闻见满屋子的美酒的香蕴。

注释:

1. 徐理、林阳,《对话徐里》,《人民美术》,2014年第1期。

2. 宗白华,《美学散步》,上海:上海人民出版社,1981年5月版,第101页。

3. 宗白华,《美学散步》,上海:上海人民出版社,1981年5月版,第101页。

4. 缑梦媛,《丰富中国意象 传承诗性文心——徐里艺术访谈》,《美术观察》,2017年第2期。

5.[美]苏珊·朗格,《艺术问题》,北京:中国社会科学出版社,1983年6月版,第123页。

6.[俄]康定斯基著,罗世平等译,《康定斯基论点线面》,北京:中国人民大学出版社,2003年10月版,第36、37页。

7.[俄]康定斯基著,罗世平等译,《康定斯基论点线面》,北京:中国人民大学出版社,2003年10月版,第46页。

8.[俄]康定斯基著,罗世平等译,《康定斯基论点线面》,北京:中国人民大学出版社,2003年10月版,第40页。

9. 选自柏拉图著、朱光潜译,《柏拉图文艺对话集》,北京:人民文学出版社,1959年12月版,第298页。

10. 参见宗白华,《美学散步》,上海:上海人民出版社,1981年5月版,第77页。

11. 宗白华,《美学散步》,上海:上海人民出版社,1981年5月版,第92页。

(作者:王艺,中国国家画院研究员、国家一级美术师、中国艺术研究院美术学博士、武汉大学经济学博士,中国美术家协会会员、中国诗歌学会会员,曾举办“非常自我”“王艺2016研究展”等个展,多次参加国内外艺术展览,出版有多部艺术类学术专著、文章,诗歌及杂文。)

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量