剧作家汪曾祺先生的笔似有神力,写什么,什么都精彩,仅那本《芦荡火种》,就把当时的九州四野搞得风风火火,高潮不断。他还写小说写诗,一写,又佳作联翩。仅那篇不过一万两千字的《受戒》,写小和尚明海和村女小英子的初恋,就让多少读者深深感受到尘世间真美的存在,从此进庙步庵的目光好像都清纯了许多。

写作余暇,汪先生做什么呢?唱京剧,哼昆曲,韵味十足。兴致好时,也作书画。其书画,简洁明快,遣兴自娱,颇见文人书画气息。他画画,不惯设色,以素净为主。想着画什么,顺手裁张宣纸,就着案头笔墨,随心所欲地涂抹一番。画完,落款,钤印,歪着头,近看远观,然后一笑,起身往客人多的桌边坐下闲聊,再不管刚才大作的去向,洒脱得很。

笔者见过汪先生作书画,他间时谈笑,想画就画,不想画就闲聊,不像某些“大师”拿捏端谱,弄得一旁伺候的诸位心惊胆战、手足无措。汪先生儒雅如如,观者轻松,大家融融洽洽,一如取凉于扇,不若清风自来,气氛自然温馨乃尔。

听汪先生说,他从小喜欢舞文弄墨,对书画天生有亲和力,这是“内因”。“外因”有二,一是受他画家父亲的影响,相信人对物若有感触,可以怡情笔墨于纸,心照通灵;二是自己人生坎坷,经常居无定处,巧了,无论在哪儿,偏偏都跟画画连在一起。年幼在家,跟着父亲画画刻印;上学,几位老师都爱画,自己也跟着画花草鱼虫。当“右派”时去沙岭子劳动,莳种葡萄,就画葡萄。在沽源马铃薯研究站,就画马铃薯,画过马铃薯的《图谱》,品种有百十来种之多,堪称“马铃薯图谱之最”。后来种口蘑,又画《口蘑图谱》……反正只要想画,伸手又能抓着笔墨纸砚的话,必定挥洒一番。最困难时,没有书画印章,怎么办?弄点红颜色,自己画印章,聊以补白,尽兴而已。沽源,原清代传递军书公文的驿站,又称军台,是西北道二十九处军台的首站,在张家口东北,两三毛钱能买一大碗牛肉面的地方。清代官员犯了罪,敕令“发往军台效力”,多半从这儿开始流放之旅。汪先生画马铃薯《图谱》时,就用红颜色画过“军台效力”“塞外山药”等闲章,调侃遣兴,自得其乐。

书画评论家素有“文人画钤印纷杂”的议论,但文人汪先生的书画,从不乱钤闲章。书房案头常备“人书俱老”和“岭上多白云”等朱文闲章,有时取出一二,在刚画好的画上比试比试,想想又放下不用,自个儿一乐。问何故,答曰:“我一向反对‘插队’,图章也随我。不合适,绝不乱插,还是顺其自然的好。”汪先生是高邮人,他说的“插队”,即排队不按先后顺序的强行插入,北方人叫“加塞儿”。书画闲章本作点缀,如果印语精警又钤印位置恰当,可收崭然点醒之妙。倘若钤盖不到位,横盖竖插,满幅落花,效果适得其反,亦是添乱。汪先生不乱钤印,取决于他崇尚清雅朴素的审美眼光,足见其高明。

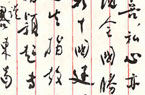

汪先生写书法作品,很随意,没这样那样繁琐的讲究,只要“词儿好”。逢着精彩的联语或诗文,情绪上来便手痒,说“这等美妙诗文,不写,简直就是‘浪费’”。汪先生本有散仙风度,书擅行草,虽然走的是传统帖学路子,但师古习法从不肯规循一家。其书内敛外展,清气洋溢,纵笔走中锋,持正瘦劲,也潇洒不拘,毫无黏滞,颇有仙风道骨。问其学书来路,答“一路风景甚佳,目不暇接,何须追究”;见其大字,撇捺舒展如猗猗舞袖,问“可否得力山谷(黄庭坚)行草”,答“也不尽然”;问“何时写作,何时书画”,答“都是自由职业,各不相干,随遇而安,统属自愿”。问“如何创作易得书画佳作”,答“自家顺眼的,都是佳作。若有好酒助兴,情绪饱满,写美妙诗文,通常挥毫即得。若电话打扰,俗客叩门,扫兴败兴,纵古墨佳纸,也一幅不成”。

汪先生说他冠名作家,其实稍有闲暇特喜欢做的事就是写字画画,写画得意时,无异于作得好诗文,一样手之舞之足之蹈之。书画耕耘的惨淡经营,在汪先生那里,都有慰藉身心的别样欢乐。他曾对笔者说:“我是文人,你是诗人,咱们搞书画,没有专业当行的压力。从事艺术,追求闲适,不就是一个轻松潇洒吗?功夫要下,技巧要讲,但心态要闲适,无意为佳。碰巧有幸,艺事有成,添个乐子而已。那是天赐。反正一句话,成亦乐,不成亦乐,随便随便。”

笔者最欣赏他画上的题款,那种文雅,那份率真,可亲可爱得感人至深。例如他本欲写杨万里“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”诗意,先突兀挥笔,画了一柄白荷初苞,正想下笔画蜻蜓,因午时腹饥,停笔去厨间烧水,炉火不急,水迟迟不开,便转身回来,画小蜻蜓方振翅离去,题“一九八四年三月十日午,煮面条,等水开作此”。汪先生说“我在等水,小蜻蜓等我,等得不耐烦了,飞走了”。听夫子自道,觉得情景俱活灵活现,信非大作手不得有此雅趣,信非真性情人亦不得有此童心。现在画家写画杨万里此句,几成模式,都画小蜻蜓站立荷苞,呆呆的,千画一律,观者审美疲劳,难免要掉头冷去。看汪先生这幅《蜻蜓小荷》,笔墨极简,趣味涵泳,真让观者大开眼界。

汪先生画兰草,题“吴带当风”;画竹,题“胸无成竹”;画紫藤,题“有绦皆曲,无瓣不垂”;画凌霄花,题“凌霄不附树,独立自凌霄”;画秋荷,题“残荷不为雨声留”;画白牡丹两枝,题“玉茗堂前朝复暮,伤心谁续牡丹亭”;画青菜白蒜,题“南人不解食蒜”,皆画趣盎然,语堪深味。有次在军事博物馆书画院参加京城书画家公益笔会,会后席间书画家闲聊,笔者谈及汪先生的国画小品,又用了“可亲可爱”四字,大画家汤文选先生问“何以‘可亲可爱’”,笔者遂略述数例,举座服之,汤先生笑道:“确实可亲可爱。只是汪先生低调不宣,画人大都不知……”

大约是壬申(1992)年初,《中国作家》拟发作家书画,选刊了汪先生一幅画,邀请他写几句有关“作家画”的话。汪先生写了一首五言古风:“我有一好处,平生不整人。写作颇勤快,人间送小温。或时有佳兴,伸纸画芳春。草花随目见,鱼鸟略似真。唯求俗可耐,宁计故为新。只可自怡悦,不堪持赠君。君若亦欢喜,携归尽一樽。”此诗配画,真挚如同老友对面话语,亲切动人。诗结尾有两句借用了南朝齐梁隐士陶弘景《诏问山中何所有》的名句:“山中何所有?岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”汪先生一向对这位才学富赡、不媚权贵并耻与丑俗同流的学者由衷佩服,特别喜爱这首小诗,常用的朱文闲章“岭上多白云”印语即出于此。他说“一个人一辈子留下这四句诗,也就可以不朽了。我的画,不过是一片白云而已”。丙子(1996年)年冬,汪先生曾以行草横幅书72岁所作《岁交春》七律,引首即钤着“岭上多白云”小章。笔者请教“何以在古稀感怀的吟墨上选用此印”,先生说“休得小看这五个字,个中大有清气清骨”。

1992年中央电视台举办“首届‘汉语风’外国人学汉语知识竞赛”期间,逢着憩场,我们年轻一点的评委都喜欢围着汪先生和袁世海先生闲聊。二位不但妙语连珠,而且识见非同寻常。当时有位非洲学生用毛笔书写了“先易后难”小条幅,拿来给评委看,袁老先生见“易”字中间横笔过长,立即指出“易”字书写有误。那学生回头问汪先生,汪先生笑道:“你问谁都一样,‘易’字中间横笔不能写长。”这学生很快从书包里翻出一页书法作品的复印件,说“这是中国大书法家写的,瞧这‘易’字”。原来他写的错字还颇有来头,大家正不知说什么好,汪先生侃然道:“书法家无论大小,不管是谁,写错都是错。你跟着他这样写,也是错。懂吗?因为你写的不是‘易’,是‘昜’(音阳),那是‘太阳’的古写字!”

指出“易”字写错,眼光;说“不管是谁,写错都是错”,识见;能说出“昜”字是“太阳”的古写字,就远非一般的眼光和识见了。“昜”字只见于甲骨文和金文等古器,今已罕用。连当今书法家都未必尽知的“昜”,汪先生能脱口道出,令笔者肃然起敬。电铃声响,大家陆续进场。袁老先生说:“有件事总想不明白。这演员上台演戏唱歌,要念了别字错字,那还了得!怎么经常看见书法家写错字悬挂厅堂,也没人管呢?”旁边一位评委插话:“您老没听说‘大师笔下无错字’吗?”汪先生笑道:“什么‘大师笔下无错字’?那是为写错字打马虎眼儿的欺世之谈!老出错,还能算大师吗!”

汪先生喜欢画松鼠葡萄,有一幅画,印象极深。1957年,戴着“右派”帽子的汪先生被遣送张家口改造思想,曾在多处农场苗圃转辗劳动过。26年后,汪先生回忆往事,画了一幅《松鼠葡萄图》,题款:“曾在张家口沙岭子葡萄园劳动三年。1982年再往,葡萄老株俱已伐去矣。”昔日劳动时经历多少磨难坎坷,画中不可得见,画中那正欲纵身一跳的小松鼠和晶莹碧透的两串葡萄,无疑记录了沙岭子劳动期间美好的记忆。人生一世不可能记住所有撞击或蚀刻过心扉的瞬间,即便沙岭子不再回去,即便葡萄老株俱已伐去,再也难觅根株残留的痕迹,但忘记那段生涯的苦涩,肯定不可能比忘怀欢乐容易。汪先生不是失忆者,他宁可记住那些可爱的小松鼠和酸甜的青葡萄,其胸界真无芥蒂。在这前一年,他与友人游湖南桃花源,援笔画菊,题过“红桃曾照秦时月,黄菊重开陶令花。大乱十年成一梦,与君安坐吃擂茶”。全诗用今昔对举,“曾照”与“重开”,春桃秋菊,衰盛枯荣,借典;又“十年一梦”与今朝“安坐吃茶”,悲喜相照,多少感慨!“我们有过各种创伤,但我们今天应该快活”(汪曾祺语)。那痛定之后的淡定,应是吾国现代文人的大气。往事确实并不如烟,但如烟的往事中毕竟有过人生路上的爱恨交织,悲喜相随,所以每当面对饱经沧桑,承受过无端是是非非,如汪曾祺先生这样的可敬长者时,望着他们萧疏的白发和坦荡的笑容,笔者都会思考一个问题,是乐观和宽容支撑了希望,还是希望支撑了乐观和宽容?或许吾国文人的清襟清骨,宠辱难忍,更在乎人格的威仪和是非的公正,只要大义大爱惟是,山河长在,就可以随遇而安,就总会有梦,可能有的梦在痛苦滴血的那天结束时,有的梦却在那天凤凰涅槃了。

汪先生搬出“一伸腿都能踢着人”的大杂院,是在改革开放之后。当时搬进了蒲黄榆小区,与古文字学家大康(康殷)先生楼房毗邻,用大康的话说“平时咱俩都各自在家趴窝,一东一西,见面不多,都以笔耕为生,都喜好书画,都不会整人,所以这辈子尽挨小人挤兑……”

1997年5月16日汪先生逝世,文化界都为痛失大才恸惋不已,大康正在病中,当笔者将噩耗告诉他时,他潸然哀叹:“又一个老哥儿们走了。沈从文先走,现在他的学生汪曾祺也随着去了,他们都吃过太多不该吃的苦。咱们不是号称五千年的文化大国、礼仪之邦吗?咋这么多人才活得横竖都不顺呢!本想给汪先生刻方印章的,词儿都想好了,‘曾经沧海’,没承想……”不久,汪先生的女儿汪朝找笔者为他父亲书写墓碑,笔者立即推荐大康,认为他才是最佳人选。后来汪朝拜访了大康,他抱病为汪先生夫妇书写了墓碑。

两年后,大康也驾鹤西去。如今,大康正楷书写的“高邮汪曾祺之墓”那尊碑石,依然在汪先生墓前静静地立着。一墓一碑,犹如老哥儿俩席地松阴,默默相守,纵往时逝矣,犹可冥心神契,惺惺相惜相钦。

汪先生远行已逾十八年,清明将近,灯下回思,恰合汪先生联语“往事回思如细雨;旧书重读似春潮”的情景,看着他为笔者画的那幅兰花,恍如昨日,喟然缅怀,不妨截句为题,援笔记之。

(作者为诗人、书法家)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!