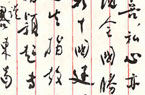

前些天,看到两位知名画家在题款时,将年款“乙未”写成“巳未”和“己未”,让人大跌眼镜。笔者认为这不是误写,而是不懂传统纪年法。十天干、十二地支搭配六十年一甲子的轮回,不是太复杂,读书少或不懂这个传统,上网查查总不太难吧?不懂常识出差错还可理解,而漫不经心导致的错误则会闹笑话。某军旅书法家发表在专业报刊上的书作《桃花源记》,首句“晋太元中,武陵人捕鱼为业”中,将“太元”误为“太原”。“太元”系东晋孝武帝司马曜年号,这里的年号变地名,意思相差了十万八千里。

有的书写错误凸显出创作者文史知识和书写规范的欠缺。记得多年前的一个画展,某位画家的作品《包谷林》获奖了。画其实还不错,但题目有些问题。“包谷”一般指成为粮食的苞米、玉米棒子,还是庄稼的植株则用“苞谷”更妥。2013年,笔者收到香港某会议的邀请函,收件人是“範美俊”。其实,姓氏的“范”字,不能是示范、模范之意才能繁写的“範”。我把参会申请送审,学中文出身的领导问:“会不会是诈骗?”

光说别人不太厚道,笔者自己也常闹错别字。2004年,笔者所发的一篇论文中将脚注中的“徐悲鸿”三字误作同声母的“细胞核”,该文还被全文转载过,造成谬种流传,至今仍觉得如芒在背、欲去之而后快。2014年夏,笔者在创作包拯诗《书端州郡斋壁》的书作时,第一次书写将“秀干终成栋,精钢不作钩”句中的“秀干”写成“秀才”,完全没注意到与“精钢”两字的音、意对仗。后来,在电脑上的繁体字转换上又出错了。“干”有名词、动词、形容词、副词等用法,而且还是姓氏,意思千差万别。此句中的“干”为树干之意,并不能繁写成“乾”。唉,一个简体字的转换,平添不少痛苦!

显然,目前书画界的错别字现象或汉字不规范使用情况,可谓呈“无错不成书”趋势,远不止上述例子。比如,当年“撼祖国强盛”的锦旗就热闹了一番。最近,微信上有自右而左书写的匾额“勤能补拙”,被从左到右读为“杜甫能动”。而某人题词“九球天后”仅四字就错俩,写成了“玖球天後”并被网友读为“环球大嫂”,颇具戏谑味道。

为何会出现这种情况?从大环境看,传统汉字文化在现代社会中的传承失序以及时下字体简繁混用是其客观原因。从创作者角度看,时下的书画家大都觉得繁体字与传统文化血脉更近而自觉加以使用,有些简化字因笔画少或形式感不强,而被代之以繁字体或异体字,而在简繁转换时,错字现象就难免。就读者而言,平常读书上网接触的多是从上到下、从左到右的宋体等规范简体字,当面对不熟悉的篆书、草书、章草等字体和竖式书写章法的作品时,加之艺术家对文字处理的不同个性,别说普通观众,就是业内专家识读也会有难度。某书法入国展的获奖作品,用草写的民间简书,密密麻麻地抄写旧《人民日报》一篇报道,而题款则抄录了孙过庭《书谱》的不少文字。虽感觉两者的内容关系不大,但字体、章法有些特点,笔法也绝非时下展厅中流行的“二王”风或沦为魔道的“伪二王”风,这类书作的获奖也就可以理解。毕竟,在数万人投稿的国展上,评委在相当短的时间内只能整体地看看章法、笔法等特点,对一幅数千字的草书作品,内容是否有错讹、漏字等情况则无法顾及。

笔者手上有一些“文革”时期出版的著作,或许是在严苛的政治气氛下这些书籍很难发现错别字。而如今,甚至书法家、文化名人对文字也缺乏应有的敬畏之心,因“任性”书写闹错别字的情况常有发生。如果还不太当回事,就不应该了。写错字在所难免,重要的是要知错能改并加强学习。据说,书协近来已意识到书写中的错字之风对书法艺术的伤害,而且措施严格:字写错了,展览一票否决。这绝对是一个好消息,毕竟,书法家并非影视剧中帅气的艺术家那样,并不需要读书和研究,拿起笔来就龙飞凤舞。当然,书写也得敬畏观众,多年后世间“天书”遍布,似乎也不太好。

(作者为四川大学锦城学院教授)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!