“中華第一古物”石鼓展出 揭秘如何看懂“石花”

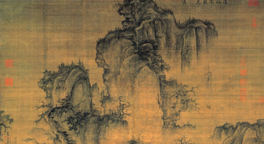

《石鼓文》 陸潤庠監拓本

2019年新春之際,上海圖書館首次推出“書情寫意2019閱讀季”全民閱讀推廣活動,以“春生、夏長、秋收、冬藏”為主線,將全年全民閱讀推廣活動分為四季篇章陸續向讀者發布。由上海圖書館、上海博物館、上海市書法家協會聯合主辦的“墨彩斑斕 石鼓齊鳴——石鼓文善本新春大展”,作為“閱讀四季·春生之章”的重點活動,在春節7天假期掀起觀展熱潮,超過4000人一睹國寶“石鼓”風採。展覽也借“石鼓安,國運昌”之古語,傳遞新年的美好祝福。展覽總展期僅15天,於2月15日結束,還沒來得及到現場觀展的讀者,可以跟著本期“鑒藏”一起走進《石鼓文》的精彩世界。

“墨彩斑斕 石鼓齊鳴——石鼓文善本新春大展”匯集了國內傳世《石鼓文》珍本,是國內《石鼓文》拓本精品的一次集中展示,共計25種展品,其中多件是2018年最新發現的善本。去年1月,篆刻家、書法家童衍方在寧波天一閣成功舉辦了“明清以來《石鼓文》善拓及名家臨作展”,引起各方關注,本報也曾作詳細報道。展后,童衍方又獲悉上海博物館藏有兩件“黃帛本”,使得傳世“黃帛本”從原先已知的3件(故宮博物院2件,上海圖書館1件)變成5件,與此同時,上海圖書館又最新發現3件“四鼓石花未連本”。經過專家們的討論,這才有了今年這場集中正式的展覽。

中華第一古物

石鼓,是10塊花崗岩質的石頭,因形似鼓,故名。石鼓被稱為“中華第一古物”,在中國具有深重的象征意義,甚至被稱為“鎮國之寶”,現藏於北京故宮博物院。每石用大篆體鐫刻四言韻詩一首,每首約十八九句。唐朝蘇勖因其記載打獵之事,又稱之為“獵碣”。它是我國現存最早的一組石刻文字,其銘文原700余字,因年代久遠,風化剝蝕,又屢經顛沛流離,致使銘文剝落磨損,現存銘文僅272字。

關於石鼓刻制的具體年代觀點眾多,近年來影響較為廣泛的是文字學家唐蘭先生在《石鼓文年代考》中所提出的“秦獻公時期(前384∼前362)”——秦獻公是戰國時期的秦國國君,他的兒子便是重用商鞅變法的秦孝公,正是他們為秦始皇統一中國奠定了基礎。石鼓文通過從秦之建立、立國、發展、創立帝業這一發展順序,對秦人歷史發展進程有重大貢獻的先祖烈公及始皇帝的重大歷史事跡進行了歌頌。既歌古也頌今,用詩歌描繪出一幅幅形象生動的秦人創業發展的歷史畫卷。歷代學者依著每一件石鼓上所刻文字的前兩字,為它們取了各自專屬的名字:汧殹鼓、吾車鼓、田車鼓、鑾車鼓、酃雨鼓、作原鼓、而師鼓、馬薦鼓、吾水鼓、吳人鼓。

比如石鼓《馬薦》篇,今天這一刻石已一字無存,但通過善本我們還能看到少數內容。參照“天”“虹”二字,說明當年秦地雨量充沛,天上常能見到彩虹,氣候濕潤,草木滋蕃,有良好的畜牧環境。再比如《汧殹》篇,記述秦國在君主及公卿大夫們帶領下的一次大規模捕魚活動。詩篇描述了秦國人民捕魚收獲、養魚加工的場景,秦地水利優越,鯉魚、鰱鮊魚等應有盡有。10隻石鼓向我們展現了這樣一幅2600多年前關中西部人們的生活畫卷,從狩獵捕魚到渡河車工等。

石鼓文的文字本身就有著巨大的文學價值。郭沫若就曾說,“石鼓文是詩,2600年前古人所寫所刻的詩,遺留到現在,這樣的例子在別的國家並不多見。它在詩的形式上每句四言,遣詞用韻,情調風格,都和《詩經》中先后時代的詩相吻合。這就足以証明,盡管《詩經》可能經過刪改潤色,但在基本上是原始資料。因此,我們對於《詩經》的文學價值和史料價值,便有了堅實的憑証。而且,石鼓剛好是十個,所刻的詩剛好是十首,這和《小雅》《大雅》以十首為‘一什’的章法恰恰相同,這也恐怕不是偶合。故從文學史的觀點來看,石鼓詩不僅直接提供了一部分古代文學作品的寶貴資料,而且更重要的貢獻是保証了民族古典文學的一部極為豐富的寶藏”。

想要讀懂書法史,《石鼓文》更是繞不開的。然而,《石鼓文》善本碑帖的鑒定又被視為最難,因其年代久遠,版本豐富,作偽甚多,使得《石鼓文》拓片的研究與鑒定,成了碑帖中最“難啃的骨頭”。即便是碑帖界的專家,能完全搞懂《石鼓文》的也寥寥無幾。依照上海圖書館研究員仲威的說法,“其中氐鮮五字本90%都是造假”,目前海內外有部分被視為珍本的,恐怕也存在疑問。

這其中,每一個字的細微變化,都有重要研究價值。而越早的拓本,保存信息越完整,也就越珍貴。去年美國收藏家安思遠舊藏十一種善本碑帖在中國嘉德以1.9億元人民幣落槌創下紀錄,其中一種,就是傳世所存最早的《石鼓文》善本。而歷史上最著名的拓本當屬昔日“天一閣”所藏趙孟頫家的北宋拓本,可惜后來毀於戰亂之中。

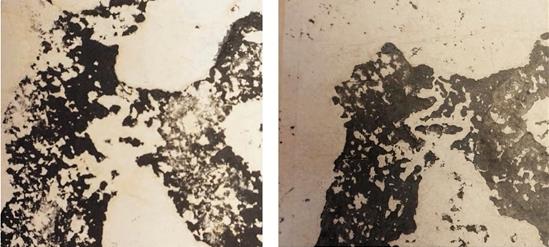

第二鼓第五行“黃帛”二字石花侵蝕前后

第四鼓石花未連與相連前后

第二鼓“氐鮮”等五字受損前后

“氐鮮五字本”第二鼓正本(左)與偽本(右)對比

●偽本“氐鮮”五字作偽處的墨色經過歲月的沉澱已與周圍的墨色稍有不同﹔

●偽本作偽處的“氐鮮”五字走勢同正本對比可見明顯不同﹔

●偽本作偽處的石花與正本對比可見明顯不同。

看懂“石花”是考據版本的核心

唐代韋應物的《石鼓歌》中曾寫:“雨缺訛苔蘚澀”。碑帖刊刻之初,碑石是完好無損的。經歷了日晒雨淋、風霜雨雪,石面開始逐漸風化,呈片狀或塊狀層層剝落,當然也有人為斧鑿破壞,從而形成了碑面斑駁模糊的狀態。碑面破損在拓片上就反映為“石花”跡象。所謂“石花”就是拓印過程中由於鼓上文字的損泐而留下的白色斑紋。隨著時間的推移,缺損處越來越多,“石花”也隨之越來越多,面積也會越來越大。當年,故宮文物大遷徙時,將紙覆於石鼓紙上,就是擔心上面的字在途中被磕碰損壞。

一些關鍵文字處的石花狀況,就成了最重要的考據點之一。前人寫的校碑隨筆、拓本題記內的“考據點”90%以上都集中在拓片的石花上。約定俗成的版本“考據文字”大部分集中在石花侵蝕文字的筆畫處,因此碑帖收藏界就有了“某字不損”“石花不連”等術語。石花不僅可以界定碑帖拓本的異同,推定拓本的拓制年代先后,還能起到區分原刻和翻刻的作用。

在了解什麼是石花之后,就可以根據各個版本上“石花”的形狀和大小等區別,大致判斷拓善本的年代劃分了。《石鼓文》宋拓本和明拓本主要看第八鼓有無文字,其余七鼓差別不大。明清拓本的版本區別主要看第二鼓和第四鼓。“黃帛本”來自於明代中期,命名來自於該善本拓印之時,第二鼓第五行上的“黃帛”二字未受石花侵蝕。但“黃帛”二字旁邊有一處石花正在形成,“黃帛本”之后,此處石花逐漸擴大侵蝕,“黃帛”二字也逐步受損。

“四鼓石花未連本”就是“黃帛本”之后比較早的一種,來自於明代后期。此時,第四鼓下方與正中的石花尚未完全相連。之后的版本,這裡的石花逐漸侵蝕鼓面,擴大連成一片。很長時間裡這個版本沒有被特別區分。

與“黃帛本”類似,“氐鮮五字本”得名於該拓本上清晰可見第二鼓第四行“氐鮮”,五行“鳑又”,六行“之”字等五個字未損,故稱“氐鮮五字本”。這個版本之后,該處的石花就不斷擴大,最終這裡的五個字也無法辨識了。能否辨認這五個字是石鼓文善拓本和普通拓本的年代分界線。

過去收藏界有句行話:《石鼓文》“氐鮮”之后拓本難分早晚。

從乾隆中期以后,第二鼓(汧殹鼓)的“氐鮮”五字已損的版本統稱為“氐鮮五字已損本”,直到晚清民國時期的拓本,都被認為是普本,卻是收藏界流傳相對多的本子。整整200年多時間跨度,歲月的痕跡真的一點沒有留下?我們真的一點都沒有辦法來區分這些石鼓文拓本的年代了嗎?其實,乾嘉以后的“氐鮮五字已損本”,拓本流傳相對廣泛,其拓本面目的差異非常小,一般隻有在第四鼓“允”字的損泐程度上才能找到一些差異,並由此來定先后。

這個“允”字從石花中露出的分毫差距決定了拓本的價值。大體上可分“嘉慶道光拓本”“咸豐同治拓本”“光緒初年拓本”等。

清光緒年間,有過一些比較特殊的石鼓拓本,它們是《石鼓文》晚清拓本中的一個經典代表,又因存世數量有限,而成為繼“氐鮮五字本”之后的又一收藏與研究的重點。它們就是光緒年間的國子監監拓本。1790年,乾隆給重刻石鼓文作序,命眾臣不可輕動,但置木柵,蔽其風雨,珍重護惜。這以后,北京國子監對石鼓有過3次監拓,分別是:光緒元年(1875)汪鳴鑾監拓本﹔光緒十一年(1885)盛昱屬蔡賡年監拓本﹔光緒十九年(1893)陸潤庠監拓本。其中,光緒十一年(1885)監拓本,四鼓“允”字未穿,而光緒十九年(1893)監拓本,四鼓“允”字已穿。

“四鼓石花未連本”第四鼓正本(左)與偽本(右)對比

第四鼓“允”字處放大圖正本(左)與偽本(右)對比

●偽本“允”字正上方的石花,同正本相比,大了許多﹔

●偽本“允”字周圍的墨色經過歲月沉澱,肉眼可以看出與周圍的墨色有差異﹔

●偽本“允”字本身的筆畫,特別是左上角的“鉤子”處,與正本明顯不同﹔

●偽本“允”字作偽處的石花花紋人工痕跡明顯,非常不自然,同正本相比有明顯差異。

《石鼓文》的重刻與翻刻

碑石重刻,一般是因原碑毀壞或者失傳而重新刻碑或者刻石,稱之為重刻。重刻是以原碑舊拓再次摹勒上石,有的還附刻題記。原石不存,重刻也很有價值。重刻往往是重要的、著名的古碑,而且重刻不止一回,不止一石。

說起《石鼓文》的重刻,肯定會提到歷史上唯一一次堪稱“國家文化工程”的重刻。清乾隆五十五年(1790),乾隆君臣十數人用石鼓所存310字,依照原來詩意,重編鼓文十章(弘歷親編首章與末章,其它八章由彭元瑞作),命趙秉沖篆書鐫刻於新鼓之鼓面。重刻石鼓功畢,一式二套。一套仍置國子監大成門下,另一套置熱河避暑山庄文廟。

所謂翻刻,指的是碑帖的原石尚在,但是依照該碑石的一種拓本另刻一石之后拓出后的拓本,此為翻刻,又稱摹刻,被翻之原石大多損泐模糊,或者保存地處僻壤。善本難得或捶拓不便,遂出翻刻。翻刻與重刻原因與目的都不同。

石鼓拓文歷經千載,其中被翻刻的次數更是不計其數,但說到意義最深遠的一次翻刻,一定是這一次——阮元摹刻天一閣宋拓石鼓。《阮元文選樓重摹天一閣宋拓石鼓》有兩個版本,學界稱為“杭州府學本”和“揚州府學本”,分別刻於嘉慶二年(1797)和嘉慶十一年(1806)。咸豐十年(1860)天一閣宋拓原本毀於兵燹。因此,阮元的摹刻本長期以來被學界認為是最能反映天一閣宋拓本原貌的刻本。

辨偽的密匙藏在“允”字裡

古書的辨偽是個十分重要的話題,同樣,碑帖也有碑帖的一些獨特的辨偽方法,而所謂的偽刻是碑帖上常用的一種作偽的手段。偽刻,多見於作偽者根據前人著錄的碑文和內容,仿造當時的書體和用字方法而寫刻的碑石,也有偽刻碑石局部進行造假。而《石鼓文》的偽飾本,則多見於后者。作偽者在“氐鮮五字已損本”中重新拓上偽刻的“氐鮮五字”,從而冒充較早的“氐鮮五字本”。達到以假亂真的目的,牟取暴利。

清代乾嘉以后,碑帖鑒藏家以收藏“氐鮮五字本”為榮,由此也派生出了民間作偽者偽本紛出,作偽手段高明,整幅拓本較難辨別,剪裱本則幾可亂真。但是,作偽者限於當時的認知,忽略了第四鼓“允”字的考據,這就成為辨偽的突破口。

另外,石頭就像指紋,原碑的石花是一種經歷千百年自然風化的結果,天然石花非常有層次感,人工再精妙也無法巧奪天工。若是造假瞎刻往往如蚯蚓虫一樣不自然,總會留下破綻。

(本報綜合整理 圖文由上海圖書館授權刊載)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量