遺墨越獄 方志敏獄中文稿是如何流傳下來的

方志敏,攝於被俘當日(1935年1月29日)。

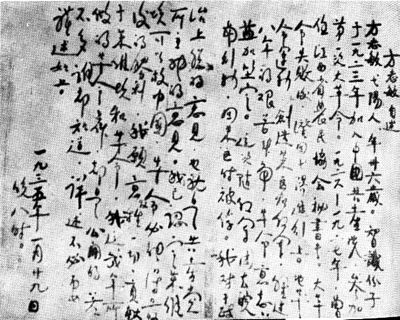

方志敏自述手跡。

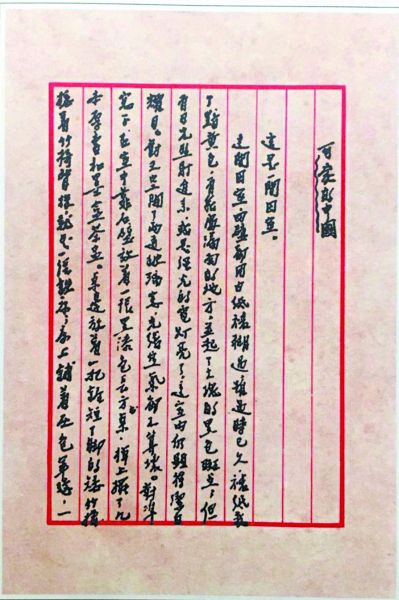

《可愛的中國》手稿。

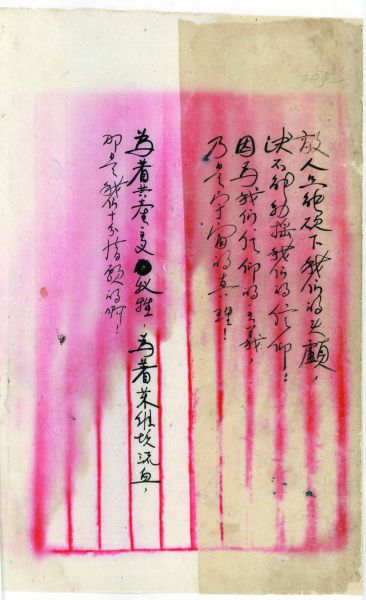

《死——共產主義的殉道者的記述》手稿。

1935年8月6日,中共閩浙贛省委書記、紅十軍團軍政委員會主席方志敏,被秘密殺害於江西省南昌市下沙窩,時年36歲。

從彈盡糧絕被俘到英勇犧牲,方志敏用在獄中的半年多時間,寫下了《清貧》《可愛的中國》等不朽名篇。這是一位共產黨人在生命最后時刻的內心獨白,字裡行間流淌著共產黨人對信仰的絕對忠誠,對國家和民族的深沉大愛。

習近平總書記說過:“我多次讀方志敏烈士在獄中寫下的《清貧》。那裡面表達了老一輩共產黨人的愛和憎,回答了什麼是真正的窮和富,什麼是人生最大的快樂,什麼是革命者的偉大信仰,人到底怎麼活著才最有價值。每次讀到都受到啟示,受到教育,受到鼓舞。”

今天,我們吟誦方志敏的獄中遺作,心潮澎湃的同時,又不禁好奇,這位被蔣介石親自布置勸降的共產黨人,在獄中的一舉一動都被嚴密監視、嚴防死守,他如何寫下這樣赤誠熱烈的革命文字,又如何讓這些文稿穿透敵人的銅牆鐵壁傳遞出來、流傳下來?

擬定數萬言

這間囚室,四壁都用白紙裱糊過,雖過時已久,裱紙變了黯黃色,有幾處漏雨的地方,並起了大塊的黑色斑點﹔但有日光照射進來,或是強光的電燈亮了,這室內仍顯得潔白耀目。對天空開了兩道玻璃窗,光線空氣都不算壞。對准窗子,在室中靠石壁放著一張黑漆色長方書桌,桌上擺了幾本厚書和墨盒茶盅……驟然跑進這間房來,若不是看到那隻刺目的很不雅觀的白方木箱,以及坐在桌邊那個釘著鐵鐐一望而知為囚人的祥鬆,或者你會認為這不是一間囚室,而是一間書室了。

這間囚室所在的南昌綏靖公署是國民黨圍剿紅軍的大本營﹔囚室中這位每日埋頭寫作的“犯人”化名祥鬆,實則是中共閩浙贛省委書記、紅十軍團軍政委員會主席方志敏。

“手執著筆,一面構思在寫,一面卻要防備敵人進房來”。獄中寫作,困難可想而知,但方志敏卻執意要在敵人眼皮底下,為黨留下“十余年斗爭的經驗,特別是這次失敗的血的教訓”。

1935年1月,方志敏在率領紅十軍團北上抗日途中兵敗被俘。這次失敗不但令8000多人的隊伍損失殆盡,就連他苦心經營多年的閩浙贛蘇區也危在旦夕。

“蠢子!木頭!為何從前都精明,而這次卻如此糊涂!”每每想起這次失敗,方志敏都這樣罵自己。“如果不那樣做,如果這樣做,那還會失敗?”有時,他甚至一邊捏緊拳頭捶打自己,一邊忿忿地罵道:“打死你這個無用的死人!”

紅十軍團的失敗,讓他陷入深深地自責——即使失敗不能歸咎於他個人。

1934年12月,方志敏按照中央命令,率由紅十軍團組成的紅軍北上抗日先遣隊從贛東北出發,向皖南進軍。這是一次深入敵軍戰略重地的九死一生的行動。40天后,部隊不得不重返贛東北。但就在回撤途中,在浙贛邊的開化、德興兩縣交界處,部隊被七倍於己的國民黨軍重重包圍。

1935年1月16日,方志敏命令粟裕等率先頭部隊800人立即沖出重圍,自己則不顧勸阻,帶著身邊的十幾名警衛人員留下,等待與軍團長劉疇西率領的約3000人的大部隊會合。這時國民黨軍收緊了包圍圈,紅軍血戰八天八夜,彈盡糧絕,多次突圍未果。除部分指戰員或三五成群或成班成排沖出重圍外,1000余人陣亡。因負傷或飢餓倒地不起而被俘者超過千人。

1月29日晨,陷於絕境、七天未食、飢寒交迫的方志敏,不幸被俘。

當天晚上,在懷玉山麓玉山縣隴首村國民黨軍獨立第四十三旅一個團部,方志敏坦蕩從容,揮筆寫下245個字的《自述》:

方志敏,弋陽人,年三十六歲,知識分子,於一九二五年加入中國共產黨。參加第一次大革命。一九二六至一九二七年,曾任江西省農民協會秘書長。大革命失敗后,潛回弋陽進行土地革命運動,創造蘇區和紅軍,經過八年的艱苦斗爭,革命意志益加堅定,這次隨紅十軍團去皖南行動,回蘇區時被俘。我對於政治上總的意見,也就是共產黨所主張的意見。我已認定蘇維埃可以救中國,革命必能得最后的勝利,我願意犧牲一切,貢獻於蘇維埃和革命。我這幾十年所做的革命工作,都是公開的。差不多誰都知道,詳述不必要。僅述如上。

這篇金石鏗鏘的自述,成為方志敏的第一篇遺作,也是他唯一寫給敵人的“交代”,后在1985年被收錄在由鄧小平親筆題寫書名的《方志敏文集》中,作為首篇。

1月30日,方志敏被用竹轎子從隴首村抬至玉山縣城,被關押在城內大水坑任蔭奎大宅邸——國民黨軍獨立第四十三旅旅部。這時,他痛苦地發現,紅十軍團軍團長劉疇西和紅十九師師長王如痴也關在這裡。他們是在部隊打散后,比他早一兩天被俘的。

2月1日,國民黨在上饒公共體育場舉行了“上饒各界慶祝生擒方志敏大會”。戴著手銬腳鐐的方志敏,在台上昂首挺立,正氣浩然,觀者無不暗暗驚嘆、敬佩。方志敏在獄中文稿裡寫下了當時的心境:“他們背我到台口站著,任眾觀覽。我昂然地站著,睜大眼睛看台下觀眾。我自問是一個清白的革命家,一世沒有做過一點不道德的事,何所愧而不能見人。……到了弋陽和南昌,也同樣做了這套把戲,我也用同樣的態度登台去演這幕戲。”

國民黨在南昌同樣舉行“慶祝生擒方志敏大會”。目睹現場的一位美國記者曾這樣報道:“戴著手銬腳鐐的方志敏被用裝甲車運到現場。他在大批士兵押解下露面。沒有一人歡呼,個個沉默不語,連蔣介石總部的軍官也是如此。這種沉默表示了對昂首挺立於高台之上毫無畏懼神色的人的尊敬和同情。他被匆匆帶走,因為人群的這種沉默使當局感到十分可怕。”

方志敏在南昌的“委員長行營駐贛綏靖公署”軍法處看守所,最初被關在普通號,與劉疇西、王如痴、曹仰山同囚一室。方志敏記述:生活上“軍法處算是優待了我們,開三餐飯,開水盡喝,並還送了幾十元給我們零用。但我們比普通囚犯,卻要戴一副十斤重的鐵鐐,這恐怕是特別優待吧。”

1935年2月底,國民黨江西省黨部一個執委偕江西《民國日報》記者來訪。當記者問到是否向獄方提出“假以時間,俾寫自傳”時,方說“擬定數萬言,唯以心緒不寧,迄未成就”。

事實上,方志敏留下的獄中文稿遠不止“數萬言”。目前有據可查的有16篇,現存13篇,計13萬字。

“宣傳了十個人來參加革命”

曾經有一個說法流傳甚廣,稱方志敏獄中寫作是受魯迅先生的鼓勵。

按此說法,1935年春,方志敏在南昌軍人監獄中,秘密委托監獄的一個同情革命、欽佩紅軍的“某某義士”,把他致魯迅的一封信,“送往上海交內山書店轉魯迅先生”。魯迅接信后,及時作了回復:“如果發動一個營救運動,那隻有加速方志敏同志的死刑執行期,因此應該利用蔣介石企圖軟化方志敏同志的暫短時期,在獄中趕快為黨、為中國后代人寫下一些珍貴的遺言”。於是,方志敏按魯迅先生的意見做了,“從而產生了犧牲前撰寫的《可愛的中國》等文獻”。

可是,這種說法早被不少檔案、黨史工作者及部分學者經考証而否定了。

通過方志敏在獄中文稿中標注的寫作時間,可以看出,他是從3月開始寫作,第一篇是6萬字的《我從事革命斗爭的略述》,寫了大約一個月時間。這是獄中文稿中最長的一篇。文中有一段說了他寫稿的情況:在獄中的普通號,“只是看書與寫文字。我曾囑咐王(如痴)寫一寫紅軍的建設,他認為寫出寄不出,沒有意義,不肯寫,仍舊與劉(疇西)整日下棋。我因他的話,也停了十幾天沒有執筆,連之前寫好了萬余字的稿子都撕毀了,后因有法子寄出,才又重新來寫。”

照此推算,方志敏在入獄不久就開始寫作了。

如果真是在魯迅的鼓勵下開始寫作,那麼方志敏先要完成這些事:找到能替他秘密送信的“某某義士”,這位“義士”趕到上海,見到魯迅,再返回南昌,帶回魯迅的“鼓勵”——從方志敏入獄到他提筆寫作,最多一個月,短則半個月,且不說獄中的方志敏找到可以信賴的“義士”需要多少時間,光是當時的交通條件,從南昌到上海,先要從陸路轉道九江,換乘長江客輪,路上的往返恐怕都不夠。

方志敏確實給魯迅先生寫過信,不過那是他寫好獄中文稿之后,想托付雖未謀面卻完全信賴的魯迅轉遞文稿。這是后話,暫且按下不表。

在1935年6月19日下午寫成的《贛東北蘇維埃創立的歷史》最后一段,方志敏寫道:“為要延緩敵人對我們死刑之執行,以達到越獄的目的(因為一時找不到人送信出來,得不到外援,恐越獄是要成幻想),與取得在獄中寫作之不受干涉,我曾向敵人說要寫一篇我從事革命斗爭的經過與贛東北蘇區的詳情,敵人樂得什麼似的,趕快令看守所供給桌椅筆墨和稿本。”

很明顯,直到方志敏真正動筆前,他還沒有找到能夠送信聯絡的人。

而此文的最后一句說:“我希望這篇稿子,能借朋友之力,送到黨的中央。”也就是說,最晚在6月份,方志敏已經有了可以遞信的人。聯系到上文所說“恐越獄是要成幻想”,可以看出,方志敏做好了犧牲的准備,這些稿子也是預備自己犧牲后,能傳遞給黨中央。

從被俘的那一刻開始,方志敏就抱定了“以一死以謝黨”的決心。為此,他還與劉疇西等三人商量好了臨刑前的口號。

但是,方志敏沒有選擇等待死亡,而是採取了更積極的斗爭方式。

方志敏首先想到的是越獄。他認為:“我不應該利用目前的一切可能與時機,去圖謀越獄嗎?我不應該對敵人施行一些不損害革命利益的欺騙和敷衍,以延緩死刑之執行嗎?應該的,應該如此做去。”

為了越獄,方志敏做了大量的工作並取得了成效。他寫道:“我在獄中並未一刻放棄宣傳工作,以致看守所的官吏們嚴格禁止看守衛兵到我房來,怕接近我而受到我的煽動。我在此宣傳了十個人來參加革命,將來可望發生作用。”

在國民黨的監獄中,一個共產黨要犯居然還能“宣傳了十個人來參加革命”。這是一個純粹的共產黨人煥發出的人格魅力和巨大的感召力使然。

我們現在已經無法確知方志敏感化的全部十個人,但其中與他接觸最多、關系最密切的三個人,是確定無疑的。

第一個人是看守所代理所長凌鳳梧。凌鳳梧比方志敏年長3歲,讀過英語、政法兩個專科學校,1934年經人介紹來到南昌在江西綏靖公署軍法處工作。方志敏被關押進“委員長行營駐贛綏靖公署”軍法處看守所不久,他成為了看守所代理所長。

凌鳳梧領受了上司“勸降”的任務與方志敏接觸,結果不但沒有完成任務,反而在耳聞目睹了這位共產黨人優秀的思想品質和高尚的氣節情操后,深深為之折服。凌為減輕方志敏的痛苦,曾在請示軍法處“未獲准”的情況下,私自將方志敏腳上的重鐐改換為輕鐐,並曾暗中支持過方志敏越獄,可惜未能成行。由於凌多次暗中庇護方志敏,以至於在方志敏被秘密殺害后,他曾因有“通共嫌疑”而遭到拘押收審。

第二個人是高家駿,又名高易鵬,浙江紹興人。他畢業后曾在杭州當過店員,后為找生活出路,經人介紹赴南昌參加軍法處招聘繕寫員的考試,被錄取為上士文書。高家駿和凌鳳梧是同鄉,在軍法處關系很好。他有機會經常接觸方志敏,聽方“講故事”。

高家駿當時二十出頭,雖在國民黨監獄工作,卻仍是個熱血青年,很自然地,他被方志敏的錚錚鐵骨感召,由同情轉為敬仰,為方志敏提供了很多支持和幫助。

第三個人的身份有些特殊,他其實是方志敏的“獄友”。

“獄友”

1935年4月下旬,方志敏從軍法處看守所的“普通號”,被轉押到“優待號”。“優待號”是個單間,也就是方志敏在《可愛的中國》一文開頭中描述的那間囚室。

這時,方志敏的第一篇文稿,即《我從事革命斗爭的略述》應該還沒有寫完。在《略述》結尾處,方志敏寫道:“軍法處以我與劉、王在一處,不便向我勸降,於是將我移到所謂優待室內來住。房屋很好,但很寂寞。自到優待室后,無人談話,只是一天到晚的(地)寫文稿。”

“優待號”都是單間,方志敏平時接觸較多的是他的兩個“鄰居”。一個是隔壁的原國民黨政府航空署長徐某。徐某是因為南昌機場被焚而入獄的,在獄中仍站在反共的立場上,他身負著勸降方志敏的秘密使命。勸降無望,又改為監視。對這個人,方志敏稱之為“頑固的法西斯蒂”。

另一個是住在方志敏囚室斜對門的胡逸民。胡逸民的來頭不小。他早年追隨孫中山,是老同盟會會員,國民黨元老。孫中山逝世時,胡逸民和於右任、汪精衛、宋慶齡等一同守護在病榻前,是孫中山遺囑的見証人之一。胡逸民長期任職於國民黨司法系統,曾任國民黨中央“清黨”審判委員會主席,並先后擔任南京中央軍人監獄等三個監獄的獄長。

說起來真是諷刺,胡逸民可以說是國民黨中資歷最深的“監獄長”,卻被蔣介石關了四次監獄。和方志敏一起被關押在南昌軍法處看守所這次,是胡逸民的“三進宮”,原因是國民黨軍對中央蘇區第五次“圍剿”的計劃泄密。蔣介石查來查去,查到南京中央軍人監獄的監獄長胡逸民,私自釋放了一名共產黨同鄉。於是,在南昌指揮“圍剿”的蔣介石電令胡逸民速到南昌。一見面,胡逸民即被逮捕,不由分說地被關進了軍法處看守所。

南昌綏靖公署軍法處和看守所的大小獄吏都知道胡的身份和背景,對他很客氣,上上下下都敬他三分。胡逸民不但住著看守所的“優待號”,能在看守所裡隨便走動,甚至能讓家裡人隨便進出,送吃送喝。

胡逸民自言“生性好動不好靜”,在看守所坐監的日子,吃不上苦頭,卻著實寂寞無聊。1935年2月,方志敏被押到軍法處看守所時,胡逸民仿佛有了個“大熱鬧”可看。

據胡逸民留下的口述史料,方志敏被關押進看守所的第二天,他就溜達到方志敏、劉疇西和王如痴的囚室門口。胡逸民不認識方志敏,就隔著牢門叫了幾聲“方先生”,無人理會。

胡逸民不死心,過了幾天,看守所所長到方志敏牢房中談話,知道胡逸民的好奇心,就帶著他“蹭”會見。

所長向方志敏介紹了胡逸民:“這位是永一(胡的獄中化名)先生,在本所優待號。他素來肯在獄中行善,想與你們談談話,交個獄中朋友。”

胡逸民接過話來:“我失去自由半年多了。聽到關於你們的傳聞,我很同情。早年我在國民黨裡干過‘清黨’,曾設法開脫過你們的同志,那些人都是些可愛的青年。”

胡逸民此話不假,他在擔任“清黨”審判委員會主席時,曾放走了自己的私人秘書及同鄉好友中的“共黨分子”,他第一次被蔣介石投入監獄就是這個原因。

第一次會面,胡逸民給方志敏留下了不錯的印象,方志敏也給了他友好的回應。胡逸民表示自己有條件改善方志敏的生活,方志敏說:“生活上我們苦慣了。如果能弄到一些書籍和報紙,請拿來看看。”

這樣的要求,對胡逸民來說易如反掌。后來,胡逸民常以送書取報、傳送用品雜物為由,到三等號子與方志敏閑聊解悶,雙方改口以老胡、老方相稱。

不久,凌鳳梧調為看守所代理所長,這位新任的所長很快成為方志敏的崇拜者,暗中提供了不少方便。胡逸民不知其中奧妙,在回憶錄中說:“前任所長調走了,新來的所長是個好好先生,很好說話。我想怎樣,他都答應。他允許我夜裡也可以到方志敏囚室自由談話,不加干涉。”

胡逸民和方志敏的關系進一步走近,應該是在他們成為“鄰居”之后。方志敏被轉押到“優待號”——他是看守所內唯一享此“優厚待遇”的共產黨人,同時也是在優待號裡唯一戴著腳鐐的囚犯。在凌鳳梧的幫助下,這副腳鐐從10斤的重鐐變成了4斤的輕鐐。

國民黨對方志敏的囚室安排,很可能是刻意為之——他的“鄰居”中有兩個人被授意勸降方志敏。結果,胡逸民不但沒有真正展開任何勸降,反而把自己的這個秘密使命和盤托出。

據胡逸民回憶,方志敏像早有所料似的嗤鼻一笑:“胡先生,投降那是大笑話……即遭失敗,自無他言,准備犧牲就是了。真正的革命者隻有被敵人殘殺,而沒有投降敵人的。”

這種共產黨人頂天立地的氣魄,讓胡逸民徹底折服。他沒有勸降方志敏,而是真心實意地和方志敏成了朋友。

方志敏的環境有所改善后,他利用敵人讓他寫“交代”所提供的條件,不停地寫作。痛苦的思索與孜孜不倦的寫作,使他日益消瘦,后來又肺病復發,常常咯血。胡逸民忍不住問:“你在獄中還寫這麼多東西,到底做何打算?”

方志敏答道:“我決心留下一點文字,以明心志。隻怕要送出去可就難了……”

胡逸民當即表示,如果方志敏信得過,這件事就交給他來辦。

在方志敏留存下來的獄中文稿中,有一封《給某夫婦的信》,信沒有抬頭,亦無收信人姓名,但結合信的內容和當事人的回憶,可以判斷,這封信就是寫給胡逸民的。

胡逸民在回憶中也提到過,一天夜裡,他從方志敏那裡取回書報,從中發現了這封信。信中大部分內容是革命宣傳,以及對胡逸民夫婦的感謝,在給他們的囑托中,特意提到:“希望你們在我死后做到允許我的諾言,切不可因為困難或虛驚而拋棄信約!”

信尾署名“雲母文”,三個字合起來,正是“敏”字。

必死的決心

方志敏給胡逸民夫婦的信寫於1935年5月,胡逸民向他許下轉遞文稿的“諾言”自然是在這之前。方志敏在《我從事革命斗爭的略述》中提到,他曾因無法把文稿傳遞出去而停筆,直到“后因有法子寄出,才又重新來寫”。這個“法子”,很可能靠的就是胡逸民。

當然,在監獄這個極特殊的環境下,方志敏也沒有把所有的希望都寄托在胡逸民一個人身上,他還找到了其他的“法子”——靠的是看守所的文書高家駿。事實上,這條路徑更早地為方志敏傳遞了獄中文稿。

高家駿和方志敏的接觸也是從“好奇”開始的。據高家駿在新中國成立后留下的口述資料,他聽說看守所新關進了一位共產黨的大人物,叫方志敏。於是,便趁著去牢房出售大餅(看守所牟利的手段)的機會,想看看方志敏究竟是何等人物。

高家駿描述的方志敏“身材魁梧,方臉龐,濃眉毛,兩眼炯炯有神,很威武。”方志敏看到這個年輕人在觀察自己,還主動和他攀談起來。方志敏的平易近人和在獄中的樂觀精神,讓高家駿心生好感。

后來接觸多了,方志敏崇高的人格和豐富的學識,讓高家駿甚為欽佩。高家駿對方志敏幾乎無話不談,連自己戀愛的苦惱也向方志敏傾訴。而最讓他感到受教育的,是方志敏給他講授的孫中山先生的“三民主義”——這真是諷刺,一個國民黨監獄的職員,卻從一個共產黨人那裡領悟到了“三民主義”的真諦。

高家駿起初盡己所能地為方志敏做一些瑣事,比如購買報紙、暗中傳遞紙條給獄中同志等。在方志敏確認他可以信賴之后,甚至托他搞到了一根小鋸條,一點點地鋸鐐銬,為越獄做准備。可惜越獄計劃最終沒有得到機會。

高家駿同樣為方志敏的寫作提供了幫助。

方志敏寫作的機會,是“向敵人說要寫一篇我從事革命斗爭的經過與贛東北蘇區的詳情”而得到的。敵人以為能得到方志敏的“交待材料”,這才提供了紙筆。他們也防著方志敏寫其它的東西,更不能讓那些東西流傳出去,每張紙上都有編號。但是敵人怎麼也想不到,方志敏入獄不久,就把看守所所長凌鳳梧等一批大小獄吏,發展成了自己的支持者。給方志敏供應紙筆的高家駿,自然很方便做些手腳,讓方志敏真正的寫作不為敵人所知。

高家駿還提到,方志敏曾讓他弄一些米湯。他起初不明所以,后來方志敏托他傳遞文稿時,有不少是空白紙張。方志敏告訴他,這些要用碘酒擦過才能顯出字來——這是最簡單的密寫方式,使用的是“碘遇澱粉變藍”的化學原理。方志敏后來從獄中傳遞的密寫文稿,想來就是用米湯所寫。

方志敏寫好的文稿逐漸增多,如何躲過敵人的眼線是個難題。方志敏在牆上挖了個洞,文稿放在洞中。這個洞他隻告訴了高家駿。據高家駿回憶,洞有半塊磚頭大小,外面用紙糊著,剛好被床沿擋住。方志敏提防著敵人隨時可能殺害他,因而囑咐高家駿,如果他遇害了,請高家駿一定把這些文稿取出,想辦法交給共產黨的組織。

但是到了6月,方志敏決定提前把部分文稿傳遞出去。高家駿的口述提到,當時方志敏覺得“無法越獄,隻好設法‘社會營救’,就是請上海的宋慶齡、魯迅等知名人士出面營救。”

這個說法不能算錯,方志敏確實給宋慶齡、魯迅等人寫了信,但“社會營救”同樣機會渺茫,方志敏很清楚這一點,他對獲救的態度一直都是“就是這樣吧——以必死的決心,圖謀意外的獲救!”

真正促使他盡快送出文稿的原因,是他已經明確感覺到犧牲的步步迫近,一系列的打擊在6月接踵而至。

6月23日,方志敏寫了《記胡海、婁夢俠、謝名仁三同志的死》,文中回顧,6月5日端午節那天,他請曾任江西省蘇維埃政府政治保衛局局長婁夢俠來聚餐,並隔著“櫳塞子”與中華蘇維埃共和國臨時中央政府土地部部長胡海交談。僅隔三四天,婁夢俠、胡海和曾任中共興國縣委書記的謝名仁便被殺害。文中稱贊“他們臨難不屈,悲壯就死,不愧為無產階級的先鋒隊”。

6月9日,方志敏的妻子繆敏也被國民黨抓捕了。繆敏是在德興縣毛山塢水竹窩被國民黨軍第二十一師某團捕獲的。當時,她懷有身孕,隨紅軍游擊隊在山上堅持,因山上的條件惡劣且要躲避敵人,孩子降生即夭亡,產后沒幾天便被俘。繆敏曾被軍法處提訊,凌鳳梧、高家駿等分別把這一情況告訴了方志敏。方志敏說:“她被俘我知道了。她懷孕產嬰,一定影響身體健康。她臨難不苟免,一股巾幗氣,我為她自豪!”

犧牲隨時可能到來,必須要在犧牲前,把嘔心瀝血數月寫成的文稿能夠交給黨組織,這是方志敏為黨做的最后一項工作。

誰能擔任這個“信使”?高家駿向方志敏推薦了他的女友。

四送文稿

1935年7月初,18歲的杭州姑娘程全昭應男友高家駿之邀,瞞著家人,從杭州匆匆趕往南昌。

程全昭比高家駿小五歲,兩人是青梅竹馬的一對戀人。但是因為家境懸殊,這份戀情遭到了程家的反對。程全昭在后來的口述中,這樣描述自己的南昌之行:“瞞著父母,私奔而來。”

在旅館見到高家駿,兩人自有一番衷腸要訴。高家駿依照方志敏教給的方式,第一天並沒有告訴程全昭送信之事。當時的程全昭畢竟只是個單純的小姑娘,涉世未深,一上來就說這個有殺頭風險的秘密,方志敏和高家駿都擔心她被嚇住。兩人只是傾訴相思之苦。高家駿把關押在看守所中的方志敏當成一件大新聞說了出來,並詳細說了方志敏的英雄事跡。

第二天,高家駿才把替方志敏送信的事告訴程全昭。

程全昭既緊張,又激動。她從來沒有過類似的經歷,但她已經被方志敏的信任所感動。高家駿給了她幾張“李貞,住址寶隆醫院”的名片,再交給程全昭20元錢當路費。“李貞”是方志敏給程全昭起的化名,取“真理”之意,又是“力爭”的諧音,就是“為真理而斗爭”。

“李貞”果然不負重托。

程全昭帶著高家駿交付的一個紙包,和方志敏分別寫給宋慶齡、魯迅、鄒韜奮和李公朴的四封信,趕赴上海。

她首先到了宋慶齡家,一位保姆開了門。程全昭講明來意,保姆稱宋慶齡去廬山避暑了。程全昭便把信和“李貞”的名片給了保姆。

程全昭隨即來到生活書店找鄒韜奮。但鄒韜奮當時在國外。程全昭留下了信和名片。接著去內山書店找魯迅。書店裡的伙計告訴程全昭:魯迅你是找不到的。但你如果有事,我們可以轉告他。程全昭就把信留給了伙計。

最后,程全昭來到中華職業學校找李公朴校長。李公朴也不在。學校老師告訴程全昭:李校長一般是晚上六點半來上課。程全昭就一直等在學校門口,終於見到了李公朴。

程全昭到底是沒有任何秘密工作的經驗,直接告訴李公朴說,“我從江西來,幫方志敏送一封重要的信給您。”李公朴卻不能憑這句話就完全相信程全昭,於是說了句不留把柄的話:“我不認識這個人,他怎麼會讓你送信給我?這樣吧,信先放我這裡好了!”

信都送到了,程全昭返回在上海的暫住地寶隆醫院。夜深了,一位打扮時髦的少婦來到寶隆醫院找“李貞”。她告訴程全昭,她姓宋,是宋慶齡派她來找李貞的。程全昭以為眼前的這位貴夫人就是宋慶齡,就把紙包中的文稿交給了她。這位少婦又告訴程全昭:“你來上海送信的事已經有人知道,你必須趕快離開上海,我就是特地趕來通知你的。”

第二天一早,程全昭就趕忙離開上海。因為錢已不夠回南昌,她隻能先回杭州。因為這次“私奔”,程全昭此后被家裡人嚴加看管。

而在南昌的高家駿,等了二十多天也沒有程全昭的回音。他著急,方志敏也著急。為了把余下的文稿送出去,高家駿又接受了方志敏的囑托,帶著與程全昭同樣的信件,到上海找黨組織。

高家駿請了長假,於1935年7月30日抵達上海。送出了方志敏寫給李公朴的信后,發現有人跟蹤,便急忙離開上海前往杭州。后來因家中失火,其余三封未送出的信全被燒毀。

高家駿回到杭州后,居然在第二年十月份偶遇了已被釋放的胡逸民。從胡逸民那裡,高家駿得知,他走后數日,方志敏就被蔣介石下令秘密處決了。軍法處雖不知高家駿、凌鳳梧等人合謀暗中為方志敏傳送密件,但已覺察他倆同情方志敏,關系較密切,凌鳳梧已被軍法處審查,不知所終的高家駿被通緝。

從此,高家駿改名高易鵬(亦寫作高翼鵬),逃離杭州,輾轉多地,在亂世中艱難謀生。他和程全昭的戀情最終無果。

那時的高家駿還不知道,他碰上的“老熟人”胡逸民,正在趕赴上海的路上,而且他的上海之行,也是為方志敏轉遞文稿。

據胡逸民口述,方志敏是在7月末的一個深夜裡,和他進行了最后一次長談。他暗暗塞給胡逸民一大包寫好和未完成的稿子,懇切地說:“你一定獲得釋放,我倆總算有過囚友之交,拜托你,拜托你出獄后,找到住四川北路的魯迅先生……”

這一番懇談,竟成永別遺言。

8月6日凌晨,胡逸民被一陣鐐銬的“嘩啦”聲驚醒,爬起來一看,方志敏正被幾個獄警押出囚室。經過自己的牢門時,方志敏投來一望,再無言語。幾天后,胡逸民獲知了方志敏被秘密殺害的確切消息。

一年后,1936年秋,在國民黨元老、中央監察院院長於右任出面說情和馮欽哉將軍的擔保下,蔣介石釋放了胡逸民。

胡逸民帶著方志敏的獄中文稿,趕赴上海去完成他的遺願。但是等胡逸民11月初抵達上海,卻晚了一步——魯迅先生於1936年10月19日逝世。

胡逸民轉而想把文稿交給共產黨的組織,然而十裡洋場,人海茫茫,一個國民黨的元老,怎麼可能找到共產黨的地下組織?正茫然無緒之時,他在報紙上看到了“上海救國會”的報道,突然眼前一亮,上海救國會的主要發起人之一章乃器,據說與共產黨頗為友善。

胡逸民輾轉找到了章家,把方志敏獄中文稿托付給章乃器夫婦,使這部分文稿得以留存下來。

除了程全昭、高家駿和胡逸民這三次傳遞獄中文稿,據胡逸民回憶,他的姨太太向影心時常到南昌的看守所中侍奉他,得以認識方志敏,也曾為方志敏向監牢外送過信(很可能包括文稿)。

向影心本身是一個極為復雜的人物。她是比胡逸民小二三十歲的姨太太,專程從南京到南昌照料獄中的胡逸民,似乎夫婦感情不錯。但是沒等胡逸民出獄,她卻和國民黨中央軍校教導隊總隊長桂永清混在了一起。后來她被戴笠相中,發展成了軍統女特務,然后又嫁給了毛人鳳……很可能方志敏早就敏銳地察覺到向影心不是那麼可靠,在《遺信》中說:“就是你的夫人,現在也表示缺乏勇氣。”

向影心傳遞獄中文稿隻有胡逸民的回憶中提到,其傳遞的內容和流向,隻怕會永遠是個謎。

千秋青史永留紅

幾十年以后,高家駿、程全昭和胡逸民,分別用口述或撰文的方式回憶過傳遞方志敏獄中文稿的經過。由於他們都是單線傳遞,再加上時間太過久遠,回憶中難免錯漏,彼此間亦有出入。比如高家駿和胡逸民都提到了傳遞的文稿中包括《可愛的中國》,其實這篇文章是由胡逸民傳遞的。又比如胡逸民說蔣介石親自來勸降方志敏,得不到史料支持。

目前,史學界相對公認的是,方志敏獄中文稿,是通過程全昭、高家駿、胡逸民、向影心四個人,分四次傳遞到監獄之外。但真正讓文稿交付黨組織的其實隻有兩次,即程全昭和胡逸民。

這兩個人互不相識,也沒有任何橫向聯系,他們經不同路徑傳遞了獄中文稿,中間相隔了一年多的時間。而且,這兩個人其實都沒有把文稿直接交到黨組織,而是非常巧合地交給了同一個人。

這個人就是章乃器的夫人胡子嬰。

胡子嬰也曾撰文回憶自己接收和轉遞方志敏獄中文稿的經歷,她的回憶非常細致、細節充分,且能夠與其他人的回憶和史料相互印証,因而准確度要高得多。胡子嬰自己寫道:“因為時間已經過去四十多年,我也老了,可能有些小的出入……但由於這兩次經過印象很深刻,一次是冒了生命危險去取的,所以大致沒有錯誤。”她的回憶,特別是她在傳遞方志敏獄中文稿過程中的特殊位置,對還原整個過程提供了極大幫助。

“冒了生命危險去取的”那次,是去寶隆醫院找程全昭。胡子嬰就是那個“貴婦人”。當時程全昭問她姓什麼,胡子嬰不能用真名實姓,就用了母親的姓氏,說“姓宋”,這才讓程全昭誤把她認作宋慶齡。

那天,胡子嬰碰巧去生活書店,書店的負責人畢雲程等幾個人正在犯難。他們看了程全昭送的信,得知還有一包方志敏的文件在寶隆醫院。信的真偽無法証實,白色恐怖之下,這有可能是國民黨特務設下的圈套。如果不去取,更有可能辜負了那份從獄中冒極大風險送出的文件。

兩下為難之際,胡子嬰自告奮勇。她不是中共黨員,又有社會顯達身份,即便是圈套應該也有轉圜余地。但是風險依然在,畢雲程等人不同意。胡子嬰卻言出必行。這才由她取回了第一批方志敏獄中文稿,交給了畢雲程、胡愈之。

胡子嬰回憶,這包文件是密寫的,要經過處理才能顯出來,而且前四頁是真的空白,直到第五頁才有文字顯出來。“這文件如何到魯迅先生手中,又如何送到延安,我就全不知道了。”

胡子嬰還不知道的是,畢雲程是中央特科工作人員,他把顯影文稿抄件轉到了中央特科。當時的中央特科臨時負責人王世英看后,又將文稿抄件轉到莫斯科共產國際東方部。接著文稿又由莫斯科傳到巴黎《救國時報》社,1936年1月29日紀念方志敏烈士被俘一周年,《救國時報》全文發表了方志敏《在獄致全體同胞書》和《我們臨死以前的話》兩篇文稿。這是最早公開發表的方志敏獄中文稿。

出於對魯迅先生的尊重和方志敏信中的囑托,畢雲程將《給魯迅的信》和文稿抄件轉交給魯迅。魯迅先生確實收到了方志敏的獄中文稿,但並非由他傳遞給黨組織,相反,是黨組織轉遞給他的。

關於這段歷史,曾入選中學課本的《同志的信任》雖然與史實不符,但文中的判斷一點沒錯:“魯迅先生不是中國共產黨黨員,可是,在所有共產黨員心目中,他永遠是一個能以生命托付的、最可信任的同志。”

胡子嬰第二次接收方志敏獄中文稿是在一年多以后,“1936年11月18日傍晚,一個貌似小商的人將一部分方志敏烈士的遺稿送到我家。”這個“貌似小商的人”就是胡逸民。胡逸民說,他實在不知道到哪裡去找共產黨的機關或領導人,你們是救國會的知名人士,跟共產黨很好,你們一定知道,所以我隻好轉托給你們。

胡子嬰回憶,這批文稿沒有密寫,是用毛筆直接寫在紙上的,字跡與她一年前看到的信一樣。當天她就看完了文稿,印象最深的是《可愛的中國》。

胡子嬰對日期記述如此准確,是因為接收這批文稿五天后,章乃器被捕,即救國會“七君子事件”——那一天是11月23日。

胡子嬰怕敵人抄家,便打電話與宋慶齡聯系,經宋慶齡同意,胡子嬰立即取出烈士手稿交給章乃器的弟弟章秋陽(中共黨員),讓他乘出租車送到宋處。宋慶齡在新中國成立后回憶,她收到過文稿,后來轉交給了從延安來的馮雪峰。據檔案載:馮看后做了批語交“小K”(即潘漢年)。后來,馮又遵“小K”囑轉交謝澹如保存於上海。數年后,馮雪峰編輯出版的《可愛的中國》影印本就是這批珍貴文稿之一。

方志敏烈士獄中文稿裡最長也是最早完成的《我從事革命斗爭的略述》,其手稿是1940年八路軍駐重慶辦事處在街頭發現的,當即以重金買下。黨史學界綜合相關資料推測,這篇文稿很可能就是向影心傳遞出去的。

時任八路軍參謀長兼八路軍駐重慶辦事處負責人的葉劍英,看后寫下《看方志敏同志手書有感》:

血染東南半壁紅,

忍將奇跡作奇功。

文山去后南朝月,

又照秦淮一葉楓。

郭沫若讀了方志敏獄中遺著后,亦感慨不已,和葉劍英詩:

千秋青史永留紅,

百代難忘正學功。

縱使血痕終化碧,

弋陽依舊萬株楓。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量