專家解讀“永昌大元帥印”的身世之謎

“永昌大元帥印”,攝於“江口沉銀——四川彭山江口古戰場遺址考古成果展”(圖/范立)

【寫在前面】

2013年,江口沉銀遺址發生重大的盜挖案件,部分文物流失;2016年該案破獲后追繳回一件“永昌大元帥印”。金印的發現引起了社會的廣泛關注。一些學者和歷史愛好者在網絡上也發表了看法,有學者指出該金印主人為張獻忠,另外有學者認為金印屬於李自成,亦有觀點認為屬於張獻忠帳下孫可望、李定國等人。筆者對該印章質地、形制、文字等進行分析,並結合此前的考古發現和文獻記載,對金印主人、來源及相關歷史背景進行考証。

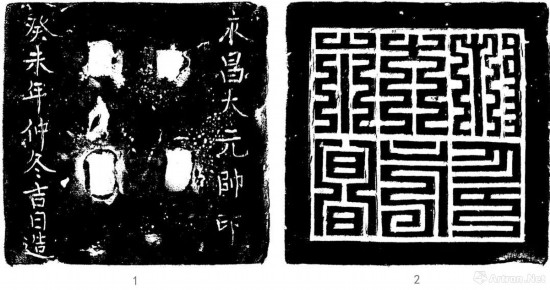

“永昌大元帥印”的虎鈕和印章在盜掘中分兩次被發現,鈕與印章背面四個足印正好印合,可証為同一件器物。金印用黃金制成,邊長10.3、印台厚1.6、通高8.6厘米,重3.195千克。印面用九疊篆文書“永昌大元帥印”六個字,印的背面左右分別刻“永昌大元帥印”和“癸未年仲冬吉日造”。印鈕為一立虎的形象,虎口大張,虎身前傾,虎尾向上卷曲,虎身陰刻線紋表現虎的鬃毛和斑紋。

“永昌大元帥印”(文物資料圖)

圖一 “永昌大元帥印”印背拓本(1)和印面鈐本(2)

金印的時代

江口沉銀遺址目前已被確認為大順三年(1646年)楊展與張獻忠江口大戰的戰場遺址,文獻中對這一歷史事件多有記載,2017年以來的考古發掘也基本証明了遺址的性質。江口沉銀遺址發現的大量財物主要為張獻忠歷年征戰中所獲,特別是大西軍於崇禎十六年(1643年)以后,陸續攻佔湖北、湖南、江西以及廣東、廣西的北部,並於崇禎十七年入川在成都建立大西政權,大量的財物當為張獻忠在這個時間獲得。而金印作為遺址中發現的最高等級的文物之一,無疑與這一歷史事件相關。

此前的考証中各方認為印章主人可能是與江口沉銀發生同時代的張獻忠、李自成、李定國、孫可望等人,但鑒於該遺址出水文物來源廣泛,大量文物的時代為明代中晚期;[1]另不排除部分文物時代更早,一直保存至明末。故有必要把金印放到大順二年之前更長的時段去認識,以確定其時代。“永昌大元帥印”從其形制及文字看,應當說有比較明確的時代特征。

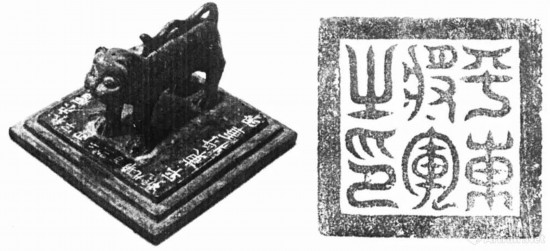

首先,該金印為虎鈕,將虎鈕普遍用於印章的是明代及南明的將軍印。《明史·輿服志》“武臣受重寄者,征西、鎮朔、平蠻諸將軍,銀印,虎鈕,方三寸三分,厚九分,柳葉篆文”。[2]如崇禎十六年鑄的“蕩寇將軍印”即為伏虎鈕,銀質,方形,邊長10.4厘米,與金印基本一致,印的字體為柳葉篆;[3]其后南明也繼承了明代的形制,多枚將軍印均為虎鈕。廣西玉林發現的永歷六年“平東將軍印”,銅質,印身為三層台式,鈕與“永昌大元帥印”同為立虎,印面正方形,邊長10.09厘米,字體為柳葉篆(圖二)。據於鳳芝考証為孫可望本人印,孫可望曾為張獻忠賬下“平東將軍”,孫可望復大西軍時稱號,表明其繼承張獻忠遺志;[4]廣西發現永歷三年“援江將軍之印”,銅質,印身為三層台式,蹲踞狀虎鈕,底邊長10.2厘米;[5]貴州道真縣發現永歷二年“規秦將軍之印”,銅質,印身為三層台式,虎鈕,邊長10.9厘米,印背刻“以銅代銀”,顯然南明永歷政權因財政困難故以銅代銀;[6]另浙江長興也發現過南明永歷三年鄭鴻逵“靖虜將軍之印”,銅質,虎鈕,邊長10.9厘米。[7]從以上發現看,“永昌大元帥印”無論從虎鈕還是其尺寸都與明代和南明的將軍印類似。

圖二 廣西玉林“平東將軍印”

同時金印文字做九疊篆文,與明代將軍印的柳葉篆不同。但是明代官印常用的字體,成化時陸容所著《菽園雜記》雲:“本朝文武衙門印章,一品二品用銀,三品到九品用銅,方幅大小,各有一定分寸……篆文皆九疊。”[8]另《明史·輿服志》記:“百官印信……俱直紐,九疊篆文”[9]。據張金梁研究,明代之前的宋遼金元,疊篆已經出現,但對疊篆的疊數沒有規定;隻有明代明確規定了官印必須是九疊篆文。從目前考古發現情況看,不僅明代和南明,在大順政權、大西政權的官印均使用了明代的九疊篆文,在印章的形制方面也基本上繼承了明代的制度。[10]大西政權建立后,文獻載“追收全川文武印信,改鑄七疊印文”[11],后曉榮等認為今所見大西政權印章都是確系“七疊印文”,[12]但事實上這些印信均應採用了“九疊篆”,張金梁認為“九疊篆”的“九”是確切之數,其中獨體字及上下、上中下結構的字,從上至下必須要有九條橫出現。[13]而大西政權的印章中的一些常用字“印”、“官”“司”等與明代印信並無區別,當為九疊篆,而非記載的“七疊印文”。

綜上所述,該金印的時代當為明代至南明時期,包括明末農民軍的諸政權,印章繼承了明代將軍印的虎鈕及尺寸,同時採用了明代官印的九疊篆文。

“永昌大元帥印”(文物資料圖)

印章的主人

金印可以確定在明代至南明時期,但其材質及內容與明代的規制存在差異。

從印章材質看,明代隻有皇帝、皇太后、皇后、皇妃、太子、親王、親王妃、親王世子等皇室宗親可以使用金寶或印,其它人均無法使用金質。朝廷一、二品官員為銀印,三品以下官員為銅印,明代諸將軍印也為銀印。“明代百官不用金印,是明代皇權專制使然,就是銀印也控制得很嚴,隻有位數很少的一、二品官員方能使用。”[14]筆者梳理了明代官員使用金印的情況,僅聊聊數例。《明史》載,“文武大臣有領敕而權重者,或給以銅關防,直紐,廣一寸九分五厘,長二寸九分,厚三分九,疊篆文,雖宰相行邊與部曹無異。惟正德時張永征安化王,用金鑄……皆特賜也”,[15]可見使用金印在明代很罕見,且需要皇帝特賜。

更多提到金印的則主要出現在明末農民政權的記載中,“獻忠遍招諸土司,用降人為誘,鑄金印赍之,以易其官”,[16]又“初以蜀人易制,惟黎、雅間土司難驟服,用降人為招誘,鑄金印赍之,以易其章”。[17]此前四川德格發現了“離八寺長官司印”,為鎏金銅印,[18]后曉榮等據此認為文獻中的“金印”即為鎏金。[19]另崇禎十五年(1642年)革、左五營的領袖老回回馬守應歸順李自成,李自成授予他“永輔營英武將軍”的稱號,頒給四十八兩重的金印一顆。[20]由此可見明代金印除皇帝特賜,其它多出現在農民政權中。

同時,明代能稱為“元帥”的寥寥無幾。明初,在樞密院之下設諸翼元帥府任命元帥、同知元帥等官職統軍征戰,但洪武二十四年,“三月,庚午,罷諸翼元帥府,置十七衛親軍指揮使司”。[21]目前在史料中所見稱元帥者,或為少數民族地區酋帥自稱,“洪武五年,忠建元帥墨池遣其子驢吾,率所部溪洞元帥阿巨等來歸附,納元所授金虎符並銀印、銅章、誥敕。”[22]天啟年間,永寧宣撫司宣撫使奢崇明叛亂,“稱大梁王,邦彥號四裔大長老,諸稱元帥者不可勝計,合兵十余萬,規先犯赤水”;[23]或為崇禎自殺后宗室所建政權自稱,南明時“宗室朱容籓自稱天下兵馬副元帥,據夔州”;[24]或為反叛政權自稱,如正德七年正月,河南民變,“又置火牌,上書奉天征討大元帥劉、副元帥趙示”。[25]萬歷十六年,劉汝國在安徽太湖宿鬆地區領導起義,自稱順天安民王,“鑄銅符,治旗志,大書‘刬富濟貧替天元帥’”。[26]可見明洪武以后,並無由明朝廷所封元帥一職。

但在明末農民戰爭中,多位起義領袖自封或者被封為元帥。《明史·李自成傳》崇禎十六年,李自成自號“奉天倡義大元帥”,號羅汝才“代天撫民威德大將軍”。[27]可見,即使在明末農民戰爭的亂世,“元帥”一稱亦為最高領導者才能有的稱號。即使如羅汝才和馬守應作為當時農民軍的領袖,一旦歸順李自成,也隻能被封為“將軍”。

而明代作為農民軍領袖又能和江口沉銀遺址產生聯系的,隻有張獻忠一人,故金印也很大可能為張獻忠本人印信。張獻忠旗下的孫可望、李定國等人,雖然在大西軍內有著很高的地位,亦無可能獲得“元帥”稱號。

部分研究者根據印文中的“永昌”一詞,認為李自成曾建年號“永昌”,故該金印主人當為李自成。但李自成建元“永昌”是在崇禎十七年(1644年),而該金印是在“癸未年仲冬吉日造”,即崇禎十六年(1643年)農歷十一月,且李自成在崇禎十六年正月已自立;為“奉天倡義文武大元帥”,三月稱“新順王”,不太可能再自封為“永昌大元帥”。

李自成農民軍不用“印”字入印,這在目前已經發現的大順軍印章中已得到証實,大順政權曾頒布了為李自成及其父、祖避諱的規定,“其一切文書避海、玉、光、明、印、受、自、務、忠、成等十字,不許用”,[28]“印”傳為李自成父李守忠的別名,[29]雖然癸未年在李自成建立大順政權頒布避諱規定之前,但李自成在此前也不太可能使用“印”字。

另崇禎十六年農歷十一月李自成與張獻忠兩支起義軍在不同區域作戰,李自成“十月李自成與明孫傳庭軍激烈厮殺,之后西進陝西”;而張獻忠此時在取得湖南等地節節勝利,正准備年底向西入川,此后雙方政權除在川北發生沖突,再無大規模接觸,此金印作為與張獻忠相關的文物出現於江口沉銀遺址中,斷不可能是李自成的印信。

“永昌”一詞在歷史上並不鮮見。歷史上晉元帝和唐睿宗均曾使用“永昌”作為年號,說明其更多代表著長久的含義。《明史》亦記載了天啟四年發現秦璽,“臨漳民耕地漳濱,得玉璽,龍紐龜形,方四寸,厚三寸,文曰:‘受命於天,既壽永昌’,以獻紹”。[30]故斷不能通過“永昌”判斷金印屬於李自成。

“癸未年仲冬吉日造”,即該金印鑄造於崇禎十六年(1643年)農歷十一月。張獻忠於該年五月攻佔武昌,在武昌,張獻忠自稱“大西王”,建立了大西農民政權,設六部和五軍都督府,及委派地方官吏。此后向南進軍,陸續控制了湖南全部,及湖北南部,廣東、廣西北部的廣大地區。次年正月,張獻忠進軍四川,並於崇禎十七年(1644年)八月佔領成都,其后在成都稱帝,建國號“大西”,改元“大順”。

崇禎十六年十一月正是大西軍向南征戰,勢力最盛之時,張獻忠此時自封為“永昌大元帥”符合當時的形勢,也表達了自己對政權“永昌”的期待。

次年,張獻忠在成都稱帝,該金印被廢棄不用。大順三年(1646年),大西政權內憂外患,除了受到南明和清的夾擊,內部也叛亂重重。張獻忠此時似乎也在尋求妥善的后路。清初四川富順人楊鴻基所著《蜀難紀實》中載:“賊威令所行,不過近省州縣,號令不千裡矣。獻忠自知不厭人望,終無所成,且久賊之無歸也,思挾多金、泛吳越、易姓名、效陶朱之游。於是括府庫民兵之銀,載盈百艘,順流而東”。[31]由此可見,張獻忠已計劃放棄成都,順岷江而下,轉移財產。但因為楊展的成功阻擊,讓這一切計劃都化為了泡影,而“永昌大元帥印”應當也是本次轉移財產的一部分。

【結語】

“永昌大元帥印”是四川彭山江口明末戰場遺址發現的等級最高的文物之一,對該印章時代及主人的確認對判斷遺址的性質以及相應的歷史有重要意義。通過對印章形制及文字內容的考証,筆者認為該印章即為明末農民軍領袖張獻忠本人於明崇禎十六年(1643年)在湖廣區域征戰期間制作。張獻忠自封為“永昌大元帥”符合當時的形勢,也表達了對政權“永昌”的期待。

-----------------------------------

注釋:

[1]a.方明、吳天文:《彭山江口鎮岷江河道出土明代銀錠—兼論張獻忠江口沉銀》,《四川文物》2006年第4期;

b.冷志均:《彭山縣江口鎮岷江河道出土明代銀錠》,《四川文物》2006年第1期。

[2]《明史》卷六八《輿服志》,第1662頁,中華書局,1974年。

[3]南波:《關於蕩寇將軍印》,《文物》1978年第2期。

[4]a.於鳳芝:《廣西出土九方南明“永歷”官印考》,《文物》1998年第10期;

b.於鳳芝:《“平東將軍之印”考》,《南方文物》1999年第2期。

[5]同4[a]。

[6]a.王其珍、潘言敏:《貴州道真縣出土南明將軍印》,《文物》1985年第8期;

b.曹錦炎、王小紅:《南明官印集釋》,《東南文化》1992年第1期。

[7]同6[b]。

[8](明)陸容:《菽園雜記》卷一五,第186頁,中華書局,1985年。

[9]《明史》卷六八《輿服四》,第1662頁。

[10]a.后曉榮、程義:《明末張獻忠農民軍用印初探》,《中國國家博物館館刊》2016年第6期;

b.羅福頤:《李闖王遺印匯考》,《故宮博物院院刊》1980年第1期。

[11](清)闕名:《紀事略》,《晚明史料叢書》,第43頁,中華書局,1959年。

[12]同10[a]。

[13]張金梁:《明代朝廷璽印研究》,《中國歷史文物》2008年第5期,文章中對其它結構的字體的九疊如何書寫亦做了介紹。

[14] 張金梁:《明代朝廷璽印研究》,《中國歷史文物》2008年第5期。

[15]《明史》卷六八《輿服志》,第1663頁。

[16] (清)毛奇齡:《蠻司合志》卷七,《叢書集成續編》,第57冊,第338頁,上海書店出版社,1985年。

[17](清)吳偉業:《綏寇紀略》卷一〇,第225頁,中華書局,1985年。

[18] 扎西次仁:《甘孜州發現大西農民政權的一方鑒金銅印》,《四川文物》1984年第4期。

[19] 同10[a]。

[20](清)錢軹:《甲申傳信錄》,第104頁,上海書店,1982年。

[21]《明史》卷一《太祖本紀》,第12頁。

[22]《明史》卷三一〇《土司列傳·湖廣土司》,第7985頁。

[23]《明史》卷三一二《土司列傳·四川土司》,第8056頁。

[24]《明史》卷二七九《呂大器傳》,第7143頁。

[25] (明)謝蕡:《后鑒錄》,中國社會科學院歷史研究所明史室編:《明史資料叢刊(第1輯)》,第10頁,江蘇人民出版社,1981年。

[26] (明)瞿九思:《萬歷武功錄》卷二《劉汝國傳》,第220頁,中華書局,1962年。

[27] 《明史》卷三〇九《流賊列傳·李自成》,第7959頁。

[28] (清)李學裕:《肥鄉縣志》卷二《事紀》,第25頁,雍正十年。

[29] (清)錢軹:《甲申傳信錄》,第101頁。

[30]《明史》卷二四二《程紹傳》,第6283頁。

[31](清)楊鴻基:《蜀難紀實》,附於段玉裁編:《富順縣志》卷五《鄉賢》,乾隆四十二年。

(本文原載於《四川文物》2018年第3期,作者李飛為江口古戰場遺址考古發掘副領隊)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量