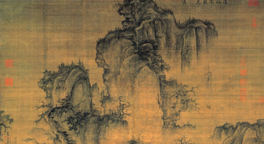

莫負春光莫負卿——讀展子虔《游春圖》

|

| 游春圖卷 展子虔 故宮博物院藏 |

從人類進化或個人成長角度看,總是先要迫不及待走出山林湖澤、建功立業,卻在某個時間驀然回首發現山林之趣,或將自己放養於自然,再不濟也要來一次城市逃離、出去走走,哪怕一時圖個消遣。我想,大約如此,才有那麼多的人在微信裡欣欣然“晒”著他們的春天。有意無意間,倒顯出某種“炫富”嫌疑——山水無常屬,閑者是主人。最富貴,莫過於此。

所謂“藐姑射之山,有神人居焉”——那群巒深處的昆侖虛有個上神墨淵,青丘女帝的狐狸洞也在東荒俊疾山。更有甚者,《逍遙游》裡“治天下之民,平海內之政”的堯之帝王,見到藐姑射之山,竟不要了他的天下。此外,還有,舜把天下讓給善卷,善卷卻說:“我日出而作,日落而息,如此心意自得,要你的天下做什麼。”於是去而入深山﹔舜屢試不爽,又要把天下讓其友農人石戶,這石戶卻帶著妻兒老小入海躲得遠遠的,大有“君上,莫要害我!”之意。可不,舜是否真心讓人於天下未可知,也許客套,當真說不准就輸了。不過,這兩位還真是看得透徹:這大好河山是你的,可你那麼忙,我幫你游山玩水好了。愛山川勝過權勢,隨手翻翻,《庄子·讓王篇》淨是這樣的故事。

再如,歡喜林泉最著名的莫過於王羲之山陰道上的永和春天。跟著他爸游山玩水的子敬也有“從山陰道上行,山川自相映發,使人應接不暇”之感。阮籍一幫七賢常常“登山臨水,竟日忘歸”也還不算夸張。著有《畫山水序》的南朝宋畫家宗炳,一生中的大部分時間都用於玩水游山,他“眷戀廬衡,戚闊荊巫”當“老疾俱至”,唯“名山恐難遍游”,於是,“凡所游歷,皆圖之於壁,坐臥向之”。這都不算什麼。才高八斗的謝靈運更是穿著他的謝公履不走尋常路,甚至還帶領數百人在山上伐木開徑,還因此被誤以為匪寇山賊,這種玩法也真是沒誰了。還有更甚者,大將軍羊祜運籌帷幄之余登山置酒,終日不倦。還曾發文感慨:“自有宇宙,便有此山。由來賢達勝士,登高遠望,如我與卿者多矣。皆湮滅無聞,使人悲傷。”還說自己“如百歲后有知,魂魄尤登此也”。也就是說,我死了魂魄還得來這登山……

舉了那麼多魏晉南北朝士人山水流連的故事,其實不過是為了聊一聊《游春圖》獨立成中國山水畫的前世。正是這歷史群像萌發的山水意識,才有了山水畫獨立的文化田地。隻不過,這山水意識的覺醒多出現在文學記載,於繪畫藝術而言,卻無法找到最早的那個。而這《游春圖》則是在這樣的山水意識產生之后,最難得還能保存下來的畫作了。

《游春圖》畫的是桃杏初發的春日,而它本身也可以代表中國山水畫的萌芽時期——正是這似有兒童簡筆畫般稚拙的風物石山,卻有著咫尺千裡的山河胸襟,才更有幾番風味。當然,這隋朝畫家展子虔的《游春圖》其真假也有人質疑,左上角有宋徽宗題簽,可知其留戀賞玩一番。但因這題簽,卻也成為質疑其為復制品的由頭。不過,有句話說得好,在原作不存在的情況下,這些有一定來歷的古代復制品自然也極其寶貴。更何況還有趙佶的題簽,若出於趙佶的手筆,或者再不濟,趙佶題簽把玩過,也還能差到哪裡。

整幅畫執念於三角形構圖:左下的河岸、右上的山巒,右下的水洲都是三角形。而把這散落其中的人物連成線,也似乎是個三角形。面中人物五組,右下角兩人騎馬一前一后﹔最前面官者和隨從三兩兩將行至紅橋邊﹔水中一船,女子男子愜意聊天,欣欣然。對岸白衣人和隨從的設置,平衡著整個畫面,而這種轉換的視角,有“你看你的風景,我看你”的意味。

而這五組人物,最讓人心動者,則是那一紅衣女子倚在門間,青衫公子勒住缰繩回過身來,欲追上前面老者,卻對這女子似有流連。是初遇還是送別,不得而知,但無論哪種,都不影響這好一個欲留留不下,欲走舍不得的卿卿畫面!這一幕又要衍生出多少詩句來。所謂“聖人忘情,最下不及情,情之所鐘,正在我輩”。人生若寄,山水有常好,而人無常閑。今時今日,我帶著酒和詩,路過有你的春日。但這路過,若看得開,就是酒和詩﹔看不開,也便成了劫。

這畫中人物,沒有一個能看得清臉,或者展子虔根本沒打算畫五官,不過這種最虛無的處理方式,卻有最高的普世價值——畫中這些人是誰不重要,重要的是“后之視今,亦猶今之視昔。”觀看的人,以為是自己。

最是春光留不住,於這東荒大澤、茫茫遠山,人何其渺小,更奈何一個情字!又有幾個像泛舟太湖的范蠡,不負春光不負你……

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量