鯨魚肋骨見証了當年深滬遭遇的大颶風

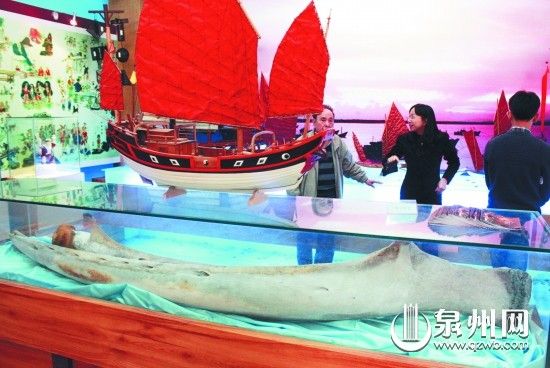

在晉江深滬文體中心,有兩個特殊的收藏館是前來游玩的人必看之處,一個是深滬船館,另一個是深滬民俗風情館,裡面收集的充滿歲月滄桑和漁村特色的藏品,都是當地老人蘇宗和退休后,在民間走村入戶討來的,為的是記錄下這個海邊古鎮那些逝去的歷史。

今年75歲的蘇宗和早年是晉江深滬文化站的站長,也是“深滬褒歌”國家級非物質文化遺產傳承人。退休后,看到深滬從一個傳統漁村發展到如今的國家中心漁港,他在充滿欣喜的同時,也惋惜一些傳統民俗及老物件的消逝。於是,他萌生了在家鄉建館收藏老物件的想法,並設計了深滬船館和深滬民俗風情館兩個收藏主題。

幾年來,蘇宗和充分發揮自己是土生土長深滬人的優勢,根據從小聽到的一些典故,走村入戶厚著臉皮向人討要老物件。好在海邊的漁民都比較豪爽,聽說是要建收藏館給人參觀,不僅慷慨無償捐獻,還幫他提供了許多寶貝的線索。隨著時間的推移,日積月累中,這兩個收藏館裡的藏品越來越多,種類也越來越豐富,涵蓋了深滬漁民們生產、生活用具和地方小吃、婚喪喜慶等民俗風情。

指著館裡一尊碩大的風獅爺,蘇宗和告訴記者,這尊風獅爺其實是在清朝咸豐年間,從浙江漂洋過海載回來的。原來,當時深滬有艘漁船到浙江后,當地漁民對船上一名很有力氣的水手開玩笑說,如果他能扛得走這尊風獅爺就送給他。結果,這個水手真的把風獅爺扛起來走了幾百米搬上船,就這麼帶回了深滬。后來,這尊風獅爺就被水手后人安放在屋前巷口用來“避風”,他去跟主人討要時,對方很爽快地捐了出來,“可以說,這尊風獅爺充分見証了深滬與外地漁業交流的發達。”

在館裡玻璃櫥窗裡擺著兩根兩米多長的碩大鯨魚肋骨,則見証了清朝宣統三年深滬遭遇大颶風的慘痛歷史。蘇宗和介紹說,當年深滬港邊許多漁船被颶風摧毀,有一條鯨魚也被大浪打上深滬東垵沙灘擱淺,漁民們紛紛前去割鯨魚肉回來煉油,殘留骨骸后來就被放置在鎮上一座宮廟裡。為此,他專門到廟裡把這些骨骸帶回館裡保存起來,“這些鯨魚肋骨,見証了以前生產力低下的時候,漁民們抵抗天災的無力,不像現在科技發達了,漁民們已經能從容應對天災。”

館裡還有一頂民國花轎相當有特色,和電視上常見的有垂帘和窗戶的轎子不同,這頂花轎隻有一個小小的前門,新娘坐進去后,門關上還要貼上封條,到新郎家才能打開,免得中途被掉包了。蘇宗和說,這頂花轎見証了鎮上很多老人當年的喜事,“以前就隻有這麼一頂用來出租,幾乎當時所有的新娘都坐過這頂轎子。”

“這些古早東西都是我們先人曾用過的,如果沒有好好保存下來,將來的人就會忘記這些歷史,那就太可惜了。”蘇宗和感慨地說,“隻要我多活一天,就要為記錄家鄉歷史多出一份力。”(黃祖祥)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!