張澤紅 制圖

錢培琛用麻布創作的作品《仕女》

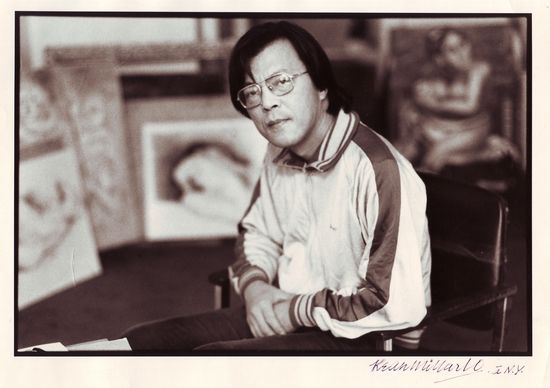

初到美國的錢培琛

錢培琛臨摹的美國現代主義抽象繪畫家杰克遜·波洛克等的作品

今年8月,紐約時報的一則“假畫”報道使74歲的上海畫家錢培琛的名字以一種奇特的方式被眾人知曉。他涉嫌卷入總金額高達8000萬美元藝術偽作案——在過去15年間他模仿了至少63幅包括杰克遜·波洛克等抽象表現藝術大師的作品。

原在上海生活的錢培琛在上世紀80年代初留學美國,其藝術生涯日漸慘淡,直到今天才以這樣的一種方式成為關注熱點。《東方早報·藝術評論》前不久獨家專訪了錢培琛。而在其個人經歷的背后,卻見証了上海畫家從上世紀80年代至今漸漸逝去的“美國夢”,這后面還有一長串人名:陳逸飛、陳丹青、夏葆元、孔柏基……也正是錢培琛的突然曝光,使上個世紀80年代去國的那批中國藝術家的生涯再度受到矚目。

徐佳和

今年8月,紐約時報的一則“假畫”報道使74歲的上海畫家錢培琛的名字以一種奇特的方式被眾人知曉。此案緣起於2011年底,一名比利時收藏家耗資1700萬美元從紐約曼哈頓Knoedler畫廊購得杰克遜·波洛克的一幅未收入畫家作品目錄的畫作,賣方和畫廊均肯定該作為真跡。藏家証實此畫系偽作,並將Knoedler畫廊告上法庭。Knoedler畫廊爆出售假丑聞並關門大吉后畫廊總監Ann Freedman稱這些作品來自於一位名叫Glafira Rosales的藝術商人。據被起訴的女經紀人Rosales交代,這些被當作真品出售的畫作正是出自居住於紐約皇后區的錢培琛之手。至此,錢培琛所畫的63幅仿美國現代主義大師的作品在FBI的追查下曝光。這些作品被當做大師真跡,以8000多萬美元(約合4.9億人民幣)的價格售出,買家不乏各大美術館、博物館,令藝術界震驚。

雖然一夜之間名揚天下是所有藝術家們夢寐以求的事,但是,“制假”的罪名恐怕並非誰都可以擔當,張大千仿石濤的美術界佳話也絕無可能在當下復制。

在毫無防范的情況下,錢培琛突然成了新聞人物,從《紐約時報》的頭條轉到華文報紙,人們對真正售假的藝術經紀人反而不感興趣,那長長一串拉丁字母的名字又十分拗口難記,相形之下,錢培琛的中國名字和樣貌倒是引起各方注意。暴風雨般的,不經意間竟然以此種方式出了名,國內國外藝術界幾乎都知曉了這位“業余畫家”的大名。紛紛擾擾的傳言甚囂塵上,據《紐約時報》后續報道中反映,此次“高水平”的造假事件,幾乎影響到了佳士得、蘇富比拍賣行今年的秋拍。真偽之辨的疑雲在拍場漸漸聚集,質疑畫作真偽者絡繹不絕,買家們比往常更小心謹慎,深怕看走了眼花大價錢買入一幅臨摹的贗品。“住在皇后區的這位華人畫家把拍賣這潭水給攪亂了,擾亂了整個市場。”錢培琛對《東方早報·藝術評論》談起“出名”事件的后果,頗有無奈。

這位年逾七旬的老者語速輕緩,帶著從上個世紀改天換地的重重運動中走過來的謹慎,也帶著那個時代人們所留下的特有的軟糯的上海話,講述著幾個月前“一夜之間名揚天下”時的復雜心情,以及朋友們熟人們對此的不一表現。在風波漸漸平息、是非論斷漸漸分明的今天,74歲的錢培琛在懵懵懂懂中被軒然大波卷入的造假事件后,首次面對媒體的公開採訪,他反復對《藝術評論》記者強調,自己“更願意談的是藝術”。

錢培琛身處輿論漩渦——根據美國法律,美國聯邦調查局(FBI)告知錢培琛,作為繪畫者和臨摹者,即使臨摹的是17世紀畫壇巨匠倫勃朗的名作,並堂而皇之地在畫面上簽上倫勃朗的大名,隻要不是以真跡的名義和價格出售,也不會被視作觸犯美國法律。雖然這些尚需最后的司法說法,但是美國方面沒有起訴,也沒有限制錢培琛出入境。如果錢培琛真的參與到假畫銷售中明知故犯,那就不僅僅是賬面上可見的區區幾千美元的收入,更應該能夠追溯到大筆資金的進出,然而這一切,錢培琛都表示並未涉及。

在遭遇了來自懷有不同目的舊日相識的猜測、妄斷、評論、以及各種“追憶”之后,前不久,錢培琛坐在上海青浦一個尚未正式開放的藝術空間裡語調平靜地對《東方早報·藝術評論》講述那與“美國夢”相關的往事。

陽光涌入空蕩蕩的房間,四壁雪白的牆上挂著錢培琛近些年的畫作,那些以麻袋為材質,以多種形式拼貼創作的作品張揚著馬或者唐代仕女的輪廓,又或者,在深沉的顏色中突兀地跳出一抹亮色,仿佛試圖在黑暗中左沖右突,掙扎著奔向光明的彼岸。

選擇前往美國,曾是整個1980年代的十年裡中國藝術家的集體行為。1978年到1980年之間,在中國美術史上是個重要轉折,眾多外國美展來到中國,“星星畫會”、“十二人畫展”等等和與主流沖突的美術事件此起彼伏,時代變動中釋放出的能量把這些藝術家們帶向畫框以外的世界。也正是錢培琛的突然曝光,使上個世紀80年代去國的那批中國藝術家的生涯再度受到注目。

初到紐約深入叢林

1981年,錢培琛42歲,在一個本該認命的年紀赴美開始漂泊之途,很重要的原因是為了能與一別三十多年的父母相見。

據錢培琛的自述,他是家裡的老大,解放前夕父母就去了台灣,12歲那年他隻好從舟山來上海投靠姑姑,小孩子離開家鄉起初總會覺得無限感傷,但是上海繁華都市的許多新奇美妙的東西立刻迷住了這個海島來的小孩。自幼熱愛繪畫的錢培琛因為高昂的學費止步於當時滬上專業畫室門前,考大學又順應了“學好數理化,走遍天下都不怕”的口號,身不由己地選了數學,畢業后在中學擔任數學老師。

錢培琛對於老師沈天萬先生,雖然沒有如其他入室弟子一樣,正式行過拜師的叩拜大禮,但是,錢培琛常常向沈先生討教繪畫之事,形成了事實上的師生關系。1979年元月,沈天萬先生、錢培琛、孔柏基等人組成的“十二人畫展”成為寫入中國當代美術史的“文革”后第一次“在野”行動,它比日后名聲卓著的“星星畫展”更早也更具非政治化的因素。“十二人畫展”的參展油畫家幾乎清一色的受印象派與后印象派的影響,銜接了民國第一代中國的西洋畫家被中斷的美學實踐,這個“文革”之后的上海“地下”畫家群中人在往后的30年歲月中大部分都躋身國內藝術界知名人士的行列。

1981年,錢培琛在香港與父母團聚了7天,之后以F1學生簽証,被父母送到了紐約,終於可以專業學習繪畫。這一年之后,與之青梅煮酒的陳丹青抵紐約,而之后名聲大噪的陳逸飛較其早一年抵美。

1980年代初期,中國的改革開放不過才開始了兩三年,紐約城裡沒有多少大陸來者,即使有些移民,也多屬駐扎於唐人街(China Town)的廣東籍人士,粵語就是那裡的“國語”,不會說廣東話的中國面孔出現會引起異樣的注意:“唐人怎麼不會說‘唐話’?”沒人告訴這些初來乍到的留學生應該怎麼做。

30年前,地鐵在國內任何一個城市都屬於聞所未聞,城市標志性高樓大廈也沒來得及進行密集型建設,錢培琛站在曼哈頓的建筑叢林裡,幾乎就想逃回來了。舉目無親,一個人也不熟悉,遠房的親戚禮貌地把他送到出租的房子裡,就急急忙忙地回去了,剛到紐約的錢培琛躺在床上,眼睜睜地盯著天花板,不知道怎麼辦才好,等回過神來,時間已經過去了整整4個小時。幸好內心存有的對藝術的執著向往,讓錢培琛在第二天就摸索著去了仰慕許久的大都會博物館,雖然第一次進門連票都不知道怎麼買,與博物館的大師作品面對面交談般的感覺還是讓錢培琛放鬆下來,安慰自己此行是值得的,登上摩天大樓也讓錢培琛的決心更大,“一定要讓女兒來這裡看看”。

沒人管的紐約藝術學生聯盟

1980年代出國的大陸藝術家,大多已在國內的各種運動中消耗掉了自己稍縱即逝的青春期,他們到了美國都有點原形畢露的感覺,好人特別好,能人特別能,壞人特別壞,因為原先在國內有個制度壓著,除了政治運動這種特殊機會,基本看不到原來的面目,到了美國這種競爭激烈而公開的地方,本質就全部顯露無遺了。

不論是早已歸國的魏景山,還是做了多年中美間穿梭的候鳥的錢培琛,或者已在美國站穩腳跟的張宏圖,“文革”的共同經歷使他們一致認為,突然間抵達美國,是在國內被人“喂”慣了也“管”慣了的藝術家,一下子被扔到了一個自生自長的環境,他們在這個環境中失重,迷失方向,也可能自生自滅,但相對而言,一個自由寬鬆的環境更容易激發藝術家自身潛在的創造力。

初抵美國,錢培琛在紐約一所名為“紐約藝術學生聯盟”的藝術學校學習素描和版畫。學校位於紐約57街第7Avanue,學制鬆散、沒有年齡限制、沒有入學考試,學生可以自由選擇藝術課程,學校不提供學分和學位証書。包括錢培琛在內的很多中國人都會選擇這樣的赴美路徑,因為它學費低廉,在學校注冊成功后,就可以獲得F1留學生簽証。如今國內人士對於哈佛、耶魯、普林斯頓等美國名校的鼎鼎大名都有了審美疲勞,“紐約藝術學生聯盟”已有百年歷史卻知者鮮少,當年詩人聞一多在哥倫比亞大學求學的同時也曾經在此間學習過繪畫,這所學校還曾經有過如今在西方當代藝術史上被奉為大師的抽象藝術家波洛克、羅斯科的身影。1981年、1982年錢培琛與陳丹青先后進入此間學習。

在紐約藝術學生聯盟裡,畫抽象表現主義風格的一位老師令錢培琛念念不忘,這位老師所畫的一個個閃著熒光的圓圈圈進入了紐約現代藝術博物館MoMA的收藏。抽象表現主義是二戰以后以紐約為中心的一場藝術運動,當時由於二戰的猛烈炮火,許多歐洲的重要藝術家到美國躲避戰亂,抽象表現主義由此而生。抽象表現主義畫家是在立體主義所帶來的解放感中尋找形式的同時,在超現實主義中汲取即興表現的靈感和技巧,到1950年代末,抽象表現主義運動走向衰落,意味著現代主義的終結。

留學生很辛苦,半天念書半天就在學校打工,一個小時5塊美金。紐約藝術學生聯盟有個好處,從校長到門口的工友都是喜歡畫畫的,學生們負責做清潔工作,把教室裡的垃圾都集中起來,一邊掃地一邊觀察教室的情況,同時還有同學在其中畫畫。錢培琛這一批人年紀都長,陳逸飛、陳逸鳴,人數最多的時候有20多個,到中午大家坐在一起吃午飯,拿出來的多是裡面什麼都沒有的白面包,伴著學校免費提供的牛奶下咽,或者一杯白開水沖泡自己帶來的茶包。

讓錢培琛高興的是,木心先生也與之在同一個繪畫工作室。“木心先生的英文不太好,雖然我也不太靈,但總好過於他,於是可以為他做做翻譯。素描班我們在一起,然后版畫班我們又是同一個工作室,與他相處的時間很長,差不多有8年。”因為留美用的是學生簽証,每天早上必須到學校簽個名,表示來報到了。“第一件事,便是木心來尋我,在喝咖啡的地方,聊聊天,一起進教室,畫得累了再一起出來坐一會。” 木心尚未從國內出來,錢培琛便已聽聞他的名聲,在美國,能夠和木心先生一個班級共同上課,讓錢培琛備感高興。錢培琛常常與木心一起去買繪畫材料,木心對之十分友好。錢培琛仍然自認不是一個科班出身的“業余作者”,木心對其的影響卻深深地沁入心裡。因為平時已和木心聊得太多,受之影響潛移默化,在學校與木心的長時間接觸,讓錢培琛拒絕參加日后陳丹青津津樂道的討論小組。記憶這回事兒,並不是說付諸筆端了,才意味著永不相忘。

解決面包問題

1980年代,按國家規定,出國人員最多隻能攜帶50塊美金走出國門,即使國內有點知名度的畫家腋下所夾帶的一卷作品也不可能立刻到了美國變現。大陸留學生們從紐約下了飛機,最后的目的地卻不一定在紐約,因此大部分人不得不在紐約度過抵美的第一晚,然后在次日轉其他的交通工具去往另一個城市報到。於是,50塊美金中20塊錢付了出租車,如果再支付一夜的旅館費用20塊,如此一來,火車票就沒錢付了。有人因此在次日清晨趁無人注意就滑腳開溜,逃掉旅館費用,絕塵而去。其實這些所謂旅館也不過是一些家庭小旅館,過一夜的費用10塊20塊美金足矣,但區區10塊美金在當時也著實難為了囊中羞澀、對域外的世界一無所知的中國留學生。這些留學生在若干年之后,當他們又有機會偶遇旅館主人,生活逐漸步入正軌的藝術家們會拉住當年的“債主”償還當年的欠債——當年的旅館錢,如今還給你!

畫家們到了美國,為了維持生計,往往都從街頭畫肖像開始謀生計的第一步,一旦可以上街畫畫,生計便不成問題,錢培琛的回憶裡,這並沒有什麼可丟人的。紐約的街頭藝術家們都集中在曼哈頓,一張小桌子,一個小畫架,都可以成為藝術家在此謀生的起點,當然,要畫得比顧客本人漂亮那就成功了。

肖像畫成黑白的是一個價錢,畫成彩色的又是另一種價,價格不一,來畫畫的顧客心情不一,給出的價格也不盡相同。顧客裡,黑人顧客出手最爽氣,游客的錢也好掙,最難對付的恰恰是中國人。一天光景好的時候可以掙三四百塊美金,不濟的幾十塊也有,且要畫到次日凌晨2點,冬天的紐約街頭徹骨寒冷,聖誕節期間尤為如此。

錢培琛說,當時,到紐約的中國畫家中有很多人都去工廠畫花布了。藝術不再是國內認識到的神聖,面包的問題急需解決,這是異域生活的首要之義。如今有了國際名聲的某當代藝術家彼時也在印刷廠打工,同他們一起在街上畫肖像。格林尼治村第四街的一個籃球場,黑人在邊上隨地大小便,畫家們就在籃球場的鐵欄杆邊畫畫。

而危險隨時可能發生在晚歸的地鐵上,畫家們會把一天的畫畫收入塞在襪子裡,回家的地鐵裡困了瞇一會,等醒過來,那幾張鈔票就不見了。錢培琛遇見過三次搶劫,從地鐵站出站,被黑人以問時間為由攔下,接著就是被一把槍頂在了腰間。

一位當下極具知名度的畫家早在赴美前,國內已頗有影響,到了紐約,為了生計去畫俄羅斯的聖像,畫完,卻被老板以大小與給出的樣板不一為由而批評“不靈不靈”。他放下電話,面對著公園嚎啕大哭,一把辛酸淚,憋屈得很。

留學都是居無定所,錢培琛搬家的次數都記不住了,但基本都是在皇后區黑人區轉悠。初到紐約,在這個陌生的城市難免迷失方向,落魄地躑躅街頭。熱氣騰騰的中國城裡都是人聲鼎沸的餐館,留學生們卻因為沒錢而在門口止步不前。錢培琛與陳丹青兩個人一起買兩包速泡面,冒著雪,跑到親戚家裡用水燒一燒,就在中國城裡,吃得大汗淋漓。

相識於微時的情誼,如今回想起來尤為美好,錢培琛回憶:“后來陳丹青經濟狀況轉好,去中國城裡的面館吃飯,哪怕吃的是一碗隻有5塊美金的面,也要在台面上‘啪’地放下五塊錢的小費,以示大方。”自尊與自卑的強烈反差,還讓陳丹青特意將此事告知錢培琛。

“小老板”的要求

1990年左右,在下曼哈頓街頭畫像的錢培琛被Rosales的男朋友及一個名叫Jose Carlos Bergantinos Diaz的藝術商人發現,他們提出,“你可以幫我臨摹一張(抽象表現主義大師)作品嗎?”開始時,一幅作品支付錢培琛600美元,最高的時候,支付錢3000美元一幅作品,但價格在此封頂。

有一堆諸如能夠在異鄉維持生計、堅持學業、把家人接來美國團聚種種需要錢的理由,“相對於20美元一幅的街頭肖像,面對這樣誘人的價格為什麼說不呢?”錢培琛將經紀人稱之為“小老板”,與之合作十幾年,相處如朋友一般。“如果我知道他把我的臨摹作品當作真跡出售,我是絕對不會與之合作的。我只是以為自己這些都是臨摹品——人家家裡買不起大師真跡,但又十分喜歡這位藝術家,於是就隻能以其九牛一毛的價格買入一些肖似的臨摹品,挂在牆上裝飾家居。”

實際上這些收入中還包括錢培琛自己創作的作品,因為錢培琛是該畫廊的簽約藝術家,但是畫廊經營錢培琛的作品價格並不高。在上海藝博會出售藝術家作品所得的收入,也匯總到一起支付給錢培琛。在紐約,自家的院子裡那條從大門通到車庫小道上,錢培琛常常把創作的大畫拿出來晒晒太陽,潑彩的油畫顏料隻有在陽光下才能干得快一些,這些,在后來的《紐約時報》上也成為鄰居們口口相傳的造假“罪証”。

錢培琛臨摹一幅現代派大師作品的所需時間並不長,隻要理解畫義,大膽實驗,實際上畫家本人也沒有當作真跡來畫,畫起來自然放鬆,權作一種游戲制作。“他們要求我畫什麼我就畫什麼。”聯邦調查局在電話裡對錢培琛說,“你現在住的是皇后區的一幢普普通通的三層樓房,而畫廊經紀人住的是價值百萬的別墅。”錢培琛也曾經疑惑於“小老板”的本事怎麼會那麼大,那麼會掙錢。但是該畫廊還經營著錢培琛創作的作品,並為之開過個展,請來眾人為他捧場,在畫廊裡,錢培琛的作品與畫廊經營的雷諾阿、安迪·沃霍爾的作品挂在一起,向眾人展示。

對於美國,錢培琛的不適應在於語言和人脈的拓展,對於內向的他,不會主動去找畫廊,不像一些畫家一到美國就夾著一卷畫去找畫廊,這條路也許是對的,但是似乎不適合他。於是,錢培琛只是先進學校,與木心一起畫畫,走了另一條路。

母語烙印的困惑

母語文化留下的難以磨滅的烙印是錢培琛也是至今留在美國的錢培琛的朋友畫家張宏圖到美國后一直在思考的問題,錢培琛的英語一直不太好,他對《藝術評論》說:“(因為當時)年紀大了,覺得不必再把精力放在語言的學習上,還是琢磨琢磨自己藝術的走向吧。”

錢培琛的畫作中,至今有著唐代仕女的形象輪廓,只是,模糊與空白了的五官面容給人以某種被傷害的歷史感。而在1980年代后期,張宏圖開始把領袖人物的形象放入作品中,經過變形或解構,這些形象對像他這樣在“文革”中度過了青春歲月的一代人來說代表的是一個從崇拜到懷疑到破滅的過程,每一步都刻骨銘心。他的領導人系列作品為他在西方受眾中帶來盛譽,但1998年之后他沒有再做過這個領袖人物系列,因為那時候中國國內的藝術家已經把領袖人物的形象做得很“商業”了。從那之后他開始用凡·高和莫奈的手法畫中國山水畫,再次引起追捧。

從2004年開始,錢培琛總是往返於中美之間,回國后,錢培琛總是要來沈天萬先生家裡坐坐,關於美國的生活,卻三緘其口。與絕大部分有過闖蕩美國經歷的中國畫家一樣,對於“美國往事”一概諱莫如深。

沈天萬說:“從美國回來的那些畫家,都不願意談論自己在美國的生活,若在彼岸過得得意,也就成了趙無極、朱德群。不如意,才尋思著要回來,回來后誰都閉口不談不如意。中國人自己的藝術,還是沒有辦法在西方立足。”

錢培琛到美國之后,就開始用麻袋這個材質作畫,且尺幅巨大,常常一幅畫覆蓋掉整個牆面。麻袋的收集來自各處,大小不一,為了能夠達到錢培琛作品需要的尺寸,隻能用各處搜集而來的幾個麻袋互相拼接而成,接縫處的白線,進入畫面,儼然成為藝術家心儀的一個組成部分。雖然在國人眼裡,技術處理上不到位,麻袋粗糙不堪、鬆散無序的質感和上面殘留的有機物質,油畫材料覆蓋之上,卻更顯得臟兮兮的。但是在美國,錢培琛在臟兮兮的麻袋系列外面加上一個玻璃框,立刻感覺煥然一新,解決了“臟”的疑問之外,麻袋的肌理,形成了一種粗野原始的視覺,帶著倔強無畏的氣息。沈天萬對錢培琛這一系列作品十分看好,認為如果真的按照這個路子走下去,錢培琛是可以成功的。

“全球化”的另一個維度

錢培琛所牽涉的案件如同陰影中的一道光,映照出那些曾經去美國或者至今留在美國的藝術家群體,他們身上所濃縮的中西方文化差異與命運的戲劇感在時代的映襯下顯得尤為特殊。西方現代藝術往往是到異國他鄉的原始文化中尋覓靈感,而許多中國的畫家卻是從油畫這門異國他鄉的藝術出發,把中國符號帶入到西方的現代藝術中,這是一個逆向的過程,也是闡釋“全球化”的另一個維度。

陳丹青、錢培琛、嚴培明等人是1980年代初最早一批出國的藝術家﹔接著是蔡國強、谷文達、朱金石等,他們於80年代中晚期出國﹔而黃永玉、徐冰、吳山專等人則選擇在1989年以后離開。1990年代至2000年初,他們陸續回到中國,又迎頭趕上了中國藝術市場的繁盛,而更廣泛的是消費文化與流行文化的崛起,他們有的與之達成一致,有的在抗衡中獨樹一幟,總而言之都成了中國藝術領域的明星與代表人物。一位滑頭的著名當代藝術家直到回國前,把剩下的一批國內買來的油畫顏料以不高的價格賣給了錢培琛,言之鑿鑿地說——可以給你畫一輩子啦!

出生於上海的華裔藝術家費明杰曾經把紐約比作各派各門劍客雲集之地,藝術家就是那些一心求道的劍客,而那些畫廊的經營者好比是擂台主持人,畫展就是擂台場,大大小小的擂台,每一分鐘都在較量。劍客們無論有多少絕技懷身,卻還是成了棋盤上的棋子,有車馬將相,也有兵卒。有不少藝術家在?殺中黯然離去,慘淡收場。

在紐約,陳丹青的畫室位於42街,從他的畫室走到灰狗巴士站,全部都是紅燈區,滿大街性商店,他在其中潛心畫自己的靜物,令人驚嘆。

魏景山在美國學習時,最初感受到的就是美國在校的學生做展覽,如畢業展,不會有人來幫忙,從展場的燈光調試,位置高低,都要自己親手操作,而在國內做展覽,你隻需要交出一幅作品即可,后續都會有人安排妥當。

現在上海田子坊駐扎的藝術家古原1990年代初期赴美,他的日子顯然相比十年前出國的藝術前輩們要過得輕鬆自如,盡管在藝術上頗有天分,然而他在語言上卻毫無天賦,英文一竅不通的他曾經揚言:“除非有人主動邀請,我絕對不會主動踏上美國的國土!”果然有美國畫廊主動與其簽約,其作品很早就參加了紐約藝術博覽會,並從此驕傲地脫離了每個抵達美國的中國藝術家都要掙扎過的底層生活,出門交涉必由一名英語翻譯陪同,以此顯示“著名”藝術家的范。

陳逸飛創作的很多作品都是西方石油公司董事長哈默收購的,包括那張送給鄧小平的周庄的雙橋。陳逸飛的性格中,有他“賽孟嘗”的一面,陳逸鳴透露,哥哥剛到美國不久,手頭也不寬裕,家裡除了自己的房間,還有一間6平方米的小小書房,而這間小書房,后來就成了一大批留學藝術青年的臨時落腳點,其中包括譚盾、顧長衛、陳凱歌等人。譚盾初到美國,陳逸飛建議他舉辦個人音樂會,但當時的譚盾卻掏不出場租費,得知此事,陳逸飛慨然說:“沒關系,我來好了,讓藝術家來贊助藝術家吧。”他當即拿出自己的一張畫作進行拍賣,用拍賣所得幫譚盾租下了音樂廳。

陳逸飛其實也沒什麼特殊背景,只是比較能夠把握機遇,當年,是一個台灣人陳立家把陳逸飛介紹給哈默藝術公司的董事長列伯維茲。陳逸飛連夜把自己的作品整理准備好送去。他知道在國外無后門可走,所以要抓住任何一次能展示自己的機會。列伯維茲看到陳逸飛作品的時候,已是半夜時分。第二天一清早,位於第五十七街的哈默畫廊就以每幅3000美元的價格買下了陳逸飛12幅作品,接著畫廊與陳逸飛簽了5年合約,辦了6次個展,賣出了400多幅他的作品。而那天的半夜,陳逸飛並沒有思考過成功這個問題,他隻覺得那是一個機會。■

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!