在山西省臨汾市鼓樓附近的平陽木版年畫社裡,“90后”女孩柴霄霄把紙鋪在一塊名為“踏雪尋梅”雕版上,用手感受著版上的線條,以便把雕版與紙上的圖案對齊。這道工序叫“摸版”,是制作平陽木版年畫印刷程序中的一個小工藝。

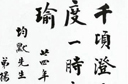

木版年畫是一種集繪畫、雕刻、印刷於一體的民間藝術。臨汾古稱平陽,中國現存最早的木版年畫《四美圖》就產於此,其曾與天津楊柳青、蘇州桃花塢同為中國傳統年畫的生產重鎮。平陽木版年畫在明末清初達到極盛,2008年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄,堪稱中國雕版印刷的“活化石”。

“學做木版年畫是個細活,要有耐心坐得住才行。”柴霄霄僅學了半年,已掌握了基本的印刷技巧。柴霄霄之前學過繪畫,對木版年畫感興趣,便來到平陽木版年畫社學習。她說:“木版年畫越研究越有意思,一張簡單的畫就融入了很多傳統文化。”

平陽木版年畫社建有一間古朴別致的農家小屋,大門上貼著傳統木版年畫門神,大門兩側凹進去的牆洞裡分別供著木版年畫天地爺與土地爺。進入小屋,農家特有的土炕、灶台、手拉風箱映入眼帘,灶台上的碗櫃分三層,每層都貼著印有木版畫的拂塵紙。灶台挨著的牆壁上貼有灶王爺木版畫。

“隨著人們對手工藝品的熱情不斷高漲,平陽木版年畫應運復活,為讓更多的人了解它的獨特之美,我們就建了這個仿古農家小屋。”平陽木版年畫社負責人史瑾平介紹,平陽木版年畫曾有一段時間退出歷史舞台,當務之急是搶救老藝人、古版和原版畫。

史瑾平說,老藝人大多年事已高,如不加快傳承步伐,不少技藝很可能要消失。古版和原版畫多散落民間,大部分保護不佳,面臨版毀畫絕的危險。平陽木版年畫社已經花3萬多元收藏了大約90塊古版。

近年來,平陽木版年畫在市場頗為搶手,尤其受台灣消費者和新加坡顧客青睞。但是,平陽木版年畫的整體發展狀況並不能滿足市場需求。史瑾平說,平陽木版年畫的發展尚處於初級階段,需要政府出面扶持。

“平陽木版年畫主要反映的是風俗民情和神話傳說,寄托了人們對美好生活的向往與追求,隻要能很好地把舊元素與現代觀念結合,它一定會再現強大的生命力。”史瑾平說。(記者劉懷丕)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間