趙宗藻以版畫聞名於世,不過他家客廳裡挂的大幅作品,卻是上世紀70年代他去富春江冶煉廠深入生活時的速寫。

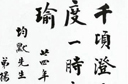

書房裡的畫桌上,擺著挂滿各種型號毛筆的筆架,桌上疊得滿滿的書畫作品,更讓人覺得充滿傳統書畫家的味道。木刻刀反而被束之高閣了。

這大概就是趙宗藻“中國氣派”的體現。

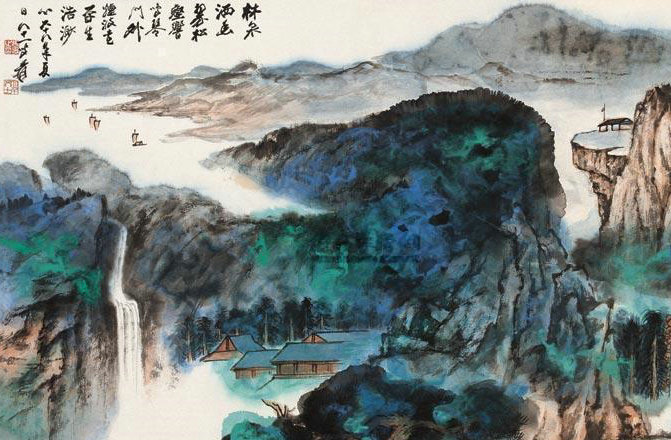

這位從小受傳統中國藝術熏陶,先后被傅抱石、潘天壽等國畫大師培養過的藝術家,走入版畫道路之后,開創出獨具一格的人文版畫風格。

1982年《黃山》組畫的創作,讓這種中國氣派達到了新境界。

這幅作品在第7屆挪威國際版畫雙年展上獲獎,英國牛津大學教授、著名中國藝術史學家蘇立文評價:“通過這部作品,中國畫家在水印技術方面打開了新天地,為建立現代中國式的版畫取得了新突破。”

在繪畫藝術上,趙宗藻是個名副其實的“多面手”。

在2011年浙江美術館“八十凝望——趙宗藻藝術回顧展”上,人們就見識了趙宗藻在版畫、書法、山水畫等多種領域裡的創作。

那一年,他甚至還教90后、00后的年輕人如何創作指墨畫——他拿了一顆生姜當“模特”,用手指水墨寫生。

“用手指畫畫,根基還是在運筆的功力,依然講求筆墨和線條。隻不過手指不像筆這麼順暢,卻反而生出了筆畫不出的意趣。”趙宗藻說。

在採訪的時候,他還特意拿出一本山水、書法和指墨畫的集子,津津有味地給記者講解。

指著一張風信子圖,他笑道:“文革期間,版畫被否定了,我在家裡閑著沒事做,就學習潘天壽先生畫的指墨畫。這些圖都是照著家裡種的花寫生的。”

那時候,趙宗藻一家還住在少年宮附近的少年路上。家中雖小,但趙夫人很愛種花。

如今幾十年過去,趙宗藻依然愛對著陽台裡的花花草草,描摹幾筆,以為樂趣。

人物名片

趙宗藻:1931年生,筆名木石,江蘇江陰人。新中國第一代版畫家、美術教育家之一。先后就讀於蘇州美術專科學校、南京大學美術系,1955年進入中國美術學院任教。

作品《田間》曾入選萊比錫世界版畫比賽,作品《四季春》參加巴黎春季沙龍並為巴黎圖書館收藏。《仙蓬萊》、《黃山鬆》參加1984年挪威第七屆國際版畫雙年展並獲獎,被美國和芬蘭大使館收藏。水印木刻《黃山》組畫,被西方藝術家譽為“打開了中國水印技巧的新天地”。

這位從小受傳統中國藝術熏陶,先后被傅抱石、潘天壽等國畫大師培養過的藝術家,走入版畫道路之后,開創出獨具一格的人文版畫風格。

傅抱石激動 潘天壽嚴謹

這兩位藝術大師,對趙宗藻的影響很大

趙宗藻的語速相當慢。他常常要思索良久,把語言組織精練了才吐出來。在講述故事的時候,他還會做很長的鋪墊,總要將前因后果描述清楚。

或許多年的教學經歷,讓他養成了這種嚴謹的作風。

1954年,浙江美院(現中國美院)版畫系成立。24歲的趙宗藻接到系主任張漾兮的邀請,來到中國美院任教,從此再也沒有離開過。他和張漾兮、張懷江、趙延年一道,架構起國美版畫系的重要框架。這個組合,后來被美術界稱為“兩張兩趙”。

如今,“兩張”已經故去,“兩趙”也都是耄耋之年。隨他們遠去的,還有木刻版畫的輝煌歲月。80多年前,魯迅掀起中國新興木刻的潮流,不少革命藝術家投身其中,用對比強烈的黑白木刻畫面描繪現實,勾勒出一個鮮活的時代。

當代版畫,已經不像80年前那麼簡單純粹,也沒有了時代的厚重感,更不像當初那麼具有戰斗性。但在歐洲的一些大博物館,比如大英博物館東方館、巴黎藝術館等,館藏的中國藝術品隻有版畫。

趙宗藻曾提到過一件事:1979年,巴黎舉行了一場名為“中國版畫50年”的大展,是法中友協主動提出的,在他們看來,“隻有中國的版畫才能看出半個世紀以來中國人民是怎麼走過來的。”

(以下記者簡稱“記”,趙宗藻簡稱“趙”)

【啟蒙】 父親的藥方

我父親是中醫。小時候,我經常看他給病人開藥方。他是用毛筆寫的小楷,這就是我對傳統文化最早的接觸。

記:您對書畫藝術的興趣,最早是從什麼時候開始的?

趙:我父親是中醫。小時候,我經常看他給病人開藥方。他是用毛筆寫的小楷,這就是我對傳統文化最早的接觸。

后來上小學了,學校裡有寫字課,還常常舉行比賽,我總是榜上有名。雖然獎品微不足道,但對孩子來說,這樣的鼓勵足以調動興趣和積極性。

記:繪畫的興趣也是那時候培養起來的嗎?

趙:在上學前,抗戰逃難的時候,我們在江蘇的一個農村避難。

有一次鬼子要來了,大家就把家裡的東西拿出來焚毀,其中有學生畫的美術作業。這是我第一次看到正規的美術作品,喜歡得不得了。

后來我自己涂鴉,畫的題材都是打日本鬼子的。因為現實裡國軍節節敗退,我一個小孩子隻能通過畫畫來發泄情緒,畫出想象中的軍艦、飛機、炮打鬼子。

再后來,我在《東方雜志》上看到名家的山水畫,看得心曠神怡,我就用鉛筆在廣告紙的背面臨摹。

就是這些臨摹的過程,讓我受到中國傳統山水畫的熏陶,這對以后的藝術創作影響也很深。

記:在您正式走上美術專業道路之后,哪些老師對您的影響比較大?

趙:在南京大學的時候,傅抱石先生對我的影響很大。

傅抱石先生不會一筆一劃地描繪對象,創作時全憑感覺。他畫畫的時候特別激動,毛筆要蘸水調色的時候,常常放在舌頭上調,弄得一嘴的五顏六色。藤黃顏料是有毒的,但花青可以中和它,這兩種顏料就常在他嘴裡化開了對沖。

他有一塊方印叫“往往醉后”,喝醉之后創作就更激動了,所以他的作品總是氣韻生動。受他的影響,我畫山水的時候也會很激動。

后來到浙江美院,遇到潘天壽先生,他和傅抱石先生完全不同,他強調用筆,畫面簡潔,結構嚴謹。

這兩位大師的特點非常鮮明,我很有幸能接受不同藝術風格的影響。

【創新】 中國氣派

我從小受中國傳統文化影響比較大。中國畫講求含蓄、以少勝多,在畫內看到的有限,讓人聯想到畫外的無限,這是中國畫藝術上的最高境界。

記:您早年接受傳統山水畫的熏陶和訓練,為什麼后來開始版畫創作呢?

趙:在蘇州美專的時候,我們有同學學習木刻,當時他們都畫一些解放前勞苦大眾的生活畫面。國民黨政府看到這些木刻作品比看到坦克還害怕,經常抓人。我的同學也有被抓去的。

在那個時代,木刻創作是要冒生命危險的。

1946年,中華全國木刻協會舉辦了抗戰八年大型木刻展覽,那是我第一次看到木刻原作,從前看到的都是報刊雜志上的復印作品。

這個展覽讓我非常震撼,黑白木刻反映的是戰爭時期的現實,畫面非常強烈,讓人難以忘記。后來我到南京上學,政治氛圍更濃厚了,運動一個接一個,我也用木刻創作來投入社會。

記:那個時代投身木刻創作的藝術家很多,您認為自己的特色是什麼?

趙:文化上第一口奶很重要,我從小受中國傳統文化影響比較大。中國畫講求含蓄、以少勝多。在畫內看到的有限,讓人聯想到畫外的無限,這是中國畫藝術上的最高境界。

我創作的版畫作品,也追求這種境界,這是“中國氣派”。

記:怎樣才能體現這個“中國氣派”?

趙:比如1955~1956年我創作的《鄉干集會》。

當時我們去金華的農業合作社,我住在山坡上,常能看到成群結隊的基層干部從窗下經過,聽到他們的腳步聲,風裡來雨裡去。

我的這幅畫中,就是一群鄉村干部撐著傘,走在雪地上的背影。

因為畫中的人沒有臉,有人質疑這幅作品避重就輕,偷工減料。但當這幅作品參加1957年莫斯科舉辦的中國現代版畫展覽會時,這種簡潔中蘊含的詩意,得到了莫斯科專家的贊譽。

記:您認為創作中最大的難點是什麼?

趙:我覺得是構思。

我有一幅版畫作品《四季春》,從1958年開始創作到1960年完成,構思了兩年,歷時最長。

1958年,我們去嘉興平湖養蠶的地方採風。那邊的養蠶基地規模非常大,場面讓人震撼,連蠶吃桑葉的聲音都能聽見。

當時為了體現農村的技術革新,要創作作品,但下鄉多次都沒有找到特別合適的素材。

一直到1960年,我在一張報紙上看到“一年養蠶12次”的新聞,突然就來了靈感:全年都在養蠶,那不是“四季如春”嗎?於是,我就把養蠶的過程和一年四季的景色融入到同一張畫裡,創作了這幅《四季春》。

還有一幅作品《中秋》則是構思時間最短的。

1963年我們去舟山,到了海島上正好中秋,於是晚上就去賞月。結果月亮沒看到,卻看到了滿天的海防探照燈。那一瞬間我想到了一個畫面——一個海防戰士在海島上站崗,背景是一輪滿月和探照燈。

《中秋》就是這樣來的。

【教育】 跨專業選修

每年有一段時間,版畫系的學生,可以自由選修其他系的課,設計、雕塑、油畫都可以。這能彌補單一專業的不足,還有利於創新。

記:您在國美任教幾十年,最注重學生的什麼素質?

趙:全面素質。

我在美院的時候開了一個跨專業選修課,每年有一段時間,版畫系的學生,可以自由選修其他系的課,設計、雕塑、油畫都可以。

四年下來,學生可以把重要的專業都選修到。這能彌補單一專業的不足,還有利於創新。

在我上學的時候,除了雕塑外,其他專業都有接觸,尤其是設計專業的門類,學得很全。我的那幅《四季春》就是裝飾畫的風格。

記:您覺得現在的美術專業學生在學習方面有什麼問題?

趙:還是太單一的問題。現在流行工作室制度,一個老師帶一群學生。這有它的好處,但也有局限性,學生就缺少機會向不同的老師學習不同的風格。

記:當代的版畫創作手段很多元,技術條件也比以前成熟許多,您怎麼看?

趙:當代的藝術家比較關注自己的內心和自身周圍的東西。當然這也是反映生活,只是它可能會比較瑣碎,很難打動大多數人,引起更多人的共鳴。

所以,對藝術家來說,培養一個正確的世界觀和生活的態度是很重要的。

本報記者 鄭琳

他的畫,醇而不烈

講述人:姜陸,天津美院院長、中國美協版畫藝術委員會主任

他人眼中

他的畫,醇而不烈

講述人:姜陸,天津美院院長、中國美協版畫藝術委員會主任

初見趙先生,有一個很突出的感覺:時代之於人的塑造,真是有著無形的力量。清?消瘦的身形,平和沉穩的談吐,是屬於他那一輩知識分子的典型氣質。

繪畫作品是視覺的,同時也需要用“心”去讀。毫無疑問,面對一件藝術作品,映入眼帘的第一感覺十分重要。然而,僅停留在這第一感覺中,卻又會忽視了作品的精神內涵。

趙宗藻先生的畫如其人,以獨特的視角展現出富有詩意的生活場景,顯現著朴素無華的審美追求。

這是一種藝術態度,更是一種生活態度,仿佛是一樽醇而不烈的美酒,引發人們對美好生活的憧憬,直如沐浴著平靜之美的和風。

(本報記者 鄭琳)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間