孫中山的借條

秦戈

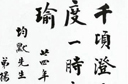

南越國木簡

“今天,擺在我們面前的問題是:如何讓家鄉父老真正了解昂揚奮進而又多姿多彩的廣州文化?它們是如何形成的、有著怎樣的輝煌歷史、又將如何走向未來?”在號稱近年來廣州市屬各文博單位攜手舉辦的規模最大、文物級別最高的“千載家國情——廣州文物瑰寶”特展開幕之際,廣州博物館館長程存潔提出了這樣的疑問。

時隔73年

再現孫中山的借款條

廣州博物館舉行的此次特展,甄選廣州市屬10所文博單位208件(套)文物精品,分 “家在嶺南”、“東西匯流”和“天下為公”三部分,彰顯了廣州作為嶺南文化中心地、海上絲綢之路發祥地、近現代民主革命策源地和改革開放前沿地的“四地”城市特色。

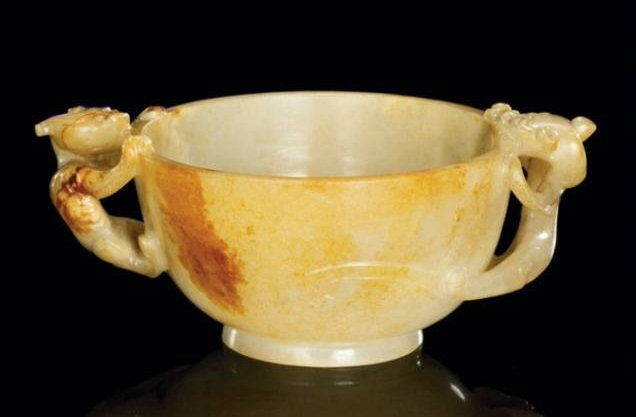

程存潔介紹:“所展出的208件文物是按照‘全國獨一無二、廣東僅有’的標准,從‘獨特’、‘厚重’、‘精美’的角度出發,經過多次討論才甄選出的。尤其是展出的一批廣州地區考古新發現文物,如南越國宮署遺址出土的‘女(汝)市’銘款陶片、青釉筒瓦、‘華音宮’銘款陶器蓋殘片、南越國時期木簡等,歷史價值和科學價值極高。”

73年前,日寇侵華,生靈涂炭,中華民族正處在生死存亡之際,一部分愛國文化界人士、學者、專家、鑒藏家攜帶他們冒著生命危險搶救出來的稀世珍品避難到香港,在中國文化協進會的發起和組織下,聯合在港有識之士,舉辦了一個前所未有的“廣東文物展覽會”。“雖然展期僅八天,但是參觀人數高達二十萬人次,影響至深至遠。今天,特展為家鄉父老和到訪廣州的海內外朋友提供了一個體味‘民族智慧與鄉土情結’的精神家園。”程存潔表示。

在此次展覽中,展出了一件孫中山當年的借款條。這是曾經在“廣東文物展覽會”中展出的文物。時隔73年之后再現,兩代人對於復興家國文化的熱忱躍然紙上。

還原南越國細節:皇家在乎鹿 宮人要捉鼠

廣州人多以自己城市2000多年的建城史自豪。不過如果要說到那些歷史細節,多數人恐怕都是不甚了了。特展還原的諸多“細節”,因而格外珍貴。

首先看看宮廷生活。南越王宮博物館專家李灶新精研南越國木簡。其中1枚是這樣寫的:“詰□地唐□守苑□行之不謹□鹿死 腐。”大意是:審訊管理宮苑的阿地和阿唐,兩人工作馬虎,苑中養的鹿死后腐臭了才知道。南越宮苑遺址的考古發掘中也出土不少的梅花鹿角和大型鹿科的趾骨,結合簡文內容,可以確証當年南越宮苑內養殖有鹿,而且還設專人進行管理。鹿在古代被視為神物,是吉祥的象征。當時養鹿主要是食用、衣皮、校獵、觀賞和祭祀用的。木簡記載了因為鹿死而審訊兩位“弼鹿溫”,可見皇家對鹿的重視。

王宮中並非都是人見人愛的動物。在南越國的木簡中,有3條記載捕捉老鼠的。分別是第105號簡“大奴虖□不得鼠□當笞五十”,第110號簡“□ 陵□得鼠三□當笞廿”,第107號簡“□則等十二人□得鼠□中員□不當笞”。3枚簡均提到捕捉老鼠,說明當時南越國鼠患十分嚴重。南越國農業發達,容易引發鼠患。因此統治者不得不下令,號召全民滅鼠,連王宮裡的人也不例外。規定的捕鼠數額是五隻,少捉一隻要笞十下。奴隸阿虖可能因為年紀太大了行動不便,一隻老鼠也沒有捉到,所以“當笞五十”。阿陵隻捕捉到三隻老鼠,還差兩隻,所以“笞廿”。阿則等十二人捉了滿60隻老鼠,完成任務,因此“不當笞”。

此外,從木簡中還得知,趙佗的貼身侍衛中有本土越人張成。趙佗,本是從中原南下的漢人,但此時連自己的近身侍衛都是越人,可見當時漢族和百越少數民族相處十分融洽。

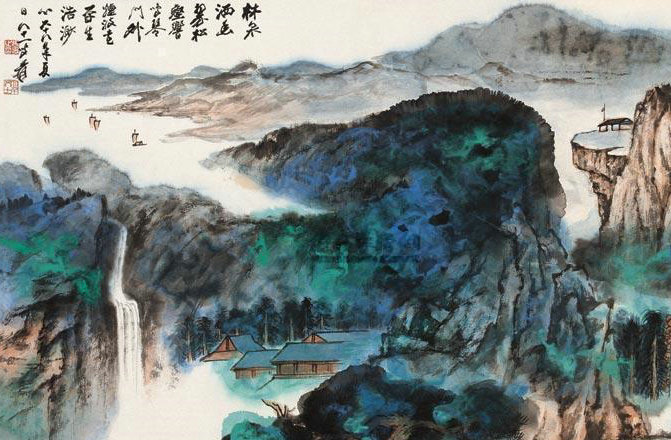

印証歷史文獻:秦代銅戈鑄造責任到人

近年隨著考古水平的提高和一系列重大考古發現的推進,很多僅在文獻中有記錄的“傳說”被一一驗証,說明中國古代歷史文獻具有很高的可信度。廣州博物館藏的一件秦代銅戈即屬此例。館方人員介紹,這件文物很可能與秦朝統一嶺南的戰爭有關。秦始皇分別於公元前218年和214年,先后兩次派兵攻打嶺南地區。並於公元前214年,由秦領任囂、趙佗成功統一嶺南地區。秦王朝統治嶺南的時間雖短,但也留下一些文物。

銅戈保存完好,鋒刃歷經千年歲月仍鋒利如舊。其中一面刻有文字,字體細如發絲,紋道極淺,后經專家辨認為“十四年屬邦工蕺丞”等12字。考古學家推斷這件銅戈很可能是秦統一六國后南征百越的將士所擁有。

為什麼這些字會被刻在武器上呢?而這些字又是什麼人所刻的呢?原來,秦國的軍工管理制度分為四級:相邦、工師、丞和工匠。實施這樣層層負責、責任落實到人的制度,在武器發生質量問題時就可以根據武器上的記名追究相關人員的責任。

這件“銅戈”上的“十四年”指的是生產戈的時間為秦王政十四年(即公元前223年),屬邦指的是當時的丞相,工師名為蕺,但由於“丞”字以后有三字無法辨別,其制造者的真實名字也無從考究了。

史書中還記載,劉邦曾派陸賈到南越說服趙佗歸順中央。趙佗和陸賈聊得很高興,當陸賈要離開時,他很不舍,賜給陸賈價值兩千金的財物,還拉著陸賈說:“先生今日一別,不知道我什麼時候才能再次聽到華夏之音啊。”並改宮殿名為“華音宮”。本世紀初,“華音宮”的陶片在南越王宮遺址被發掘出來。歷史傳說再次得到了驗証。

沿著美麗的荔枝灣,順著廣州龍津西泮塘路就能看到仁威祖廟挺拔的牌坊。

仁威廟始建於宋代,距今近一千年。它的平面略呈梯形,坐北朝南。歷史上,每到節日,廣州和南海、番禺、順德等地街坊都會來仁威廟祈福,香火長盛不衰,是當時泮塘恩洲十八鄉最古老、最大的廟宇。

仁威廟是典型的明清建筑風格,建筑庄嚴古朴、富有鮮明的嶺南傳統工藝的特色。其中尤以木雕和石雕水准最高。

仁威廟初建時稱北帝廟。據說,因為真武帝司水,被尊為北帝或水神,又因北方真武玄天上帝素有“神威”,所以后來改稱仁威廟。每逢到了重要的節日,仁威廟裡都會開辦廟會,有時還會舉辦大型的祈福活動,吸引許多市民參與。

街坊們除了來仁威廟祈福,還來免費學習道教文化。每周六下午舉行的抄經班就是其中的一項。通過抄寫經文,街坊們學習道學文化的知識,領悟個中精髓。

廟外荷塘飄送芳香,荷花婀娜綻放﹔廟內香爐升起裊裊煙環,曼妙氤氳,令人神往。

觀展指引

第一部分“家在嶺南”揭開了廣州文化勃興的開篇史,這是秦平嶺南,將南粵大地納入秦帝國版圖﹔南越國建立,和輯百越,實現了嶺南第一次大開發、大發展的時期。

第二部分“東西匯流”,詳細敘述廣州人直面南海的氣魄和融東西文化於一體的成就。

第三部分“天下為公”解析了廣州人所具有的世界眼光和奮發圖強的斗志,展現廣州人引以為自豪的精神源泉——民族思想最強,為實現中華民族的偉大復興而先覺、而奮勇當先。(卜鬆竹 王維宣)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間