意不在工 天机自动

|

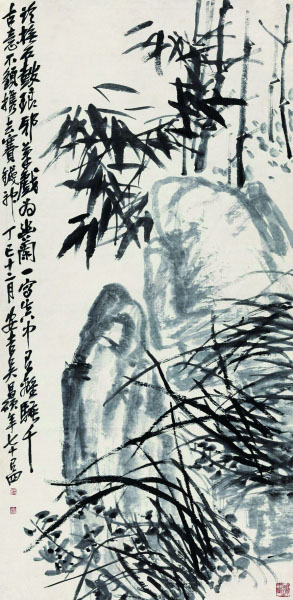

| 幽兰图(国画) 吴昌硕 |

明人论印曾有“五妙”:停妥,流动,典雅,丰神,古朴。印章如此,书画亦然。停妥,笔画妥帖也;流动,圆活生动也;典雅,自然文秀也;丰神,精神振作也;古朴,高古朴厚也。

项穆《书法雅言》评书之“老”为“结构精密,体裁高古”,书之“少”为“气体充和,标格雅秀”,两者实亦相通,精密而能充和,高古不失雅秀,斯为得书之味也。

书学一门,或归于小学,或归于艺术。以字书入小学门,《汉书》艺文志以来,多归于《经部》小学类。六经皆本于字,篆隶真行草之实用者皆归于小学。至陈振孙《直斋书录解题》以书学列于《子部》杂艺类,重书之工拙,后与字学渐分离。《四库全书总目》所云“古言六书,后明八法,于是字学、书品为二事”即指此分。一“书”而析为两门,亦如铜板之两面:小学重字形正误,与金石、史学等相关联;艺术重审美情性,与国画、篆刻等相融通。两者各有侧重也。

书画印章固为实践之学,然其理论亦不可失。友生问何以入门?南皮张之洞所列书单可资也。论书者如《法书要录》《墨池编》《书史会要》《书谱》《续书谱》《艺舟双楫》等;论画者如《历代名画记》《贞观公私画史》《图画见闻志》《画继》《图绘宝鉴》《读画录》《佩文斋书画谱》等;论法帖者如《东观馀论》《广川书跋》《法帖谱系》《虚舟题跋》《苏斋题跋》等;论印者如《学古编》《续三十五举》《印人传》等。此外,《东坡题跋》《山谷题跋》《画禅室随笔》《书概》等论书,《画语录》等论画,《印说》等论印尤精,最宜精读。

诗画之通,不外神遇、自然、韵致、参禅、体势、寄兴等,诗意飘渺,画风求得;画里云山,诗外取象。近人傅抱石论石涛画有“所为诗画,排奡纵恣,真气充沛”语,石涛之画乃“诗画”也,所求者,真气也。

“笔墨”在中国艺术中渐进而变。从最早描绘手段至独立审美语言,再至精神文化象征,进而与人格修养相通。宋元以后,“笔墨”之精神理想与生命造化相呼应,趋向塑造“完美”之人。吾人论“笔墨”之造型与审美,此其一端;“笔墨”重“人”之修炼,又一端也。

明王世贞论书有“管束”一语,颇可玩味。若一字管二字,二字管叁字,如此管一行,一行管两行,再管三行直至一纸,此实论精神团聚而不能分散。所谓顾盼、挪让、大小、穿插等皆归于“管束”之理也。

王澍论书曾云“古人稿书最佳,以其意不在工,天机自动。”余爱作稿书,每求涵泳不求锋利,求自然不求作意,求朴厚不求纤巧,故合意者少矣。

清湘之后,冬心为自觉求诗书画一体者。其《风柳生烟》《吴兴山水》两图即可证也。前图题诗“回汀曲渚暖生烟,风柳风蒲绿涨天。我是钓师人识否?白鸥前导在春船。”诗后款云“曲江外史画诗书”;后图款云“此诗余题赵承旨采菱图之作也,今余画此与诗有合,故复书之。”冬心画作每每如此,拓清湘“诗画”之风,融书法题识与诗画一体,缶翁、白石亦承此传统也。

姜白石《续书谱》论“笔锋”云“有锋以耀其精神,无锋以含其气味”,是为的论。“有锋”者,“显”而外耀,多妍美秀逸,二王一脉多用之,求其“精”;“无锋”者,“藏”而不露,多蕴藉含忍,篆籀法多用之,求其“味”。

日本书家青山杉雨藏缶翁《幽兰图》题诗云“临橅石鼓琅邪笔,戏为幽兰一写真。中有离骚千古意,不须携去赛钱神。”缶翁以篆籀入画、以文心写意可见于此也。

曾读缶翁题古器有“摩挲一过,虽文字磨灭,而真朴之气自在”语,观其书画印章皆在“真朴”二字,吾人所求者亦在此也。

“倒薤叶”法常见于汉碑撇钩笔画,《天发神谶碑》中“于”“宇”等字末笔皆如此。金冬心、齐白石善用此法,新意出于古法也。

吾扬阮芸台喜钟鼎彝器铭文,时以篆入书,曾见其用二李法临石鼓,颇有风其“造字更溯秦前庶得周训,设身不在晋后故无佛言”篆书联,秦前求字,晋后求佛,多见其妙。书参隶意,更增方势,可补二李圆熟之弊。

清代隶书起于谷口,盛于墨卿;篆书起于顽伯,盛于缶翁。康南海称碑学之兴,墨卿、顽伯为开法门者,推重如此。曾见缶翁临石鼓册跋云“(顽伯)刚柔兼施,虚实并到,服膺久之,兹参猎碣笔意”,知缶翁篆书用笔高古雄朴实启于顽伯也。

山谷道人得草书三昧,力去芒角,以痩劲圆笔窥笔法之妙。自云与张长史、怀素悟得草书与“科斗篆隶同法同意”,即求篆籀古意。观其《李白忆旧游诗》《廉颇蔺相如传》卷等与鲁公行书气息亦通,惟山谷长线取势,鲁公短线取质也。

《坛经》论“法”云“见有迟疾,见迟即渐,见疾即顿,法无顿渐,人有利钝,故名渐顿。”以此“法”论艺亦复如斯。迟而渐进,疾而顿悟,皆通艺途也。

薛尚功《历代钟鼎彝器款识》以钟鼎铭附以释文,南京博物院藏八大临《石鼓》即用此式。陆心源《千甓亭古砖图释》以古砖附以释文相合,亦此形式。此类篆隶楷行相杂用于创作,可增书体之变,大小相融,奇正相正。

笔有“净”,有“毛”。“净”得劲爽,多见其秀;“毛”得筋力,多见其朴。右军得“净”,鲁公得“朴”,米南宫小字得“净”,大字则“净”“朴”之间也。

曾见今人作画临古,如贾家做假,力求形同,实大可不必也。得古人精神命脉处,品味得其意,或取局部,落笔临写,得其佳处即可。若谨守其形,刻舟求剑,掩卷辄忘,何能得真古耶?!(作者为北京语言大学教授、中国书法篆刻研究所所长)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量