艺事三题

|

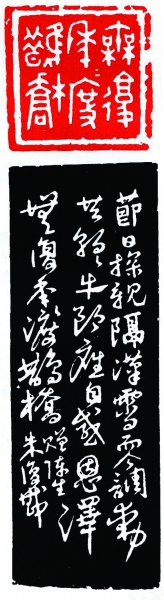

| 无复年年度鹊桥(篆刻) 朱复戡 |

差一点都不行

比吴昌硕小52岁的朱复戡(原名义方)少年时有“神童”之誉,缶翁视其为“小畏友”。当年沪上书画界雅集时,一老一少常形影相随。有一天,朱复戡来到吴府请教。吴昌硕刚写完别人定购的字,看到他来了,就让儿子吴迈代为钤印。不久,有人前来取字,老缶拿上盖好印的书法,正要出去交给来人,却开口问吴迈:“你盖的章?”回答:“是。”吴昌硕说:“你俯耳过来。”吴迈刚到父亲伸手可及处,便“啪”地挨了一记耳光。老缶怒曰:“一张字叫你盖坏了!”随后出去对买字者解释,并约好再来取件的日期。朱复戡看到缶翁当着自己的面,打骂年纪比自己大15岁的吴迈,颇觉不忍,就拿过那张被“盖坏了”的字看,劝缶翁不必大动肝火,因为“不过只差一点儿”。不料,吴昌硕更怒:“朱义方小小年纪都能看出差一点儿,你却看不出!”伸手还要再打,一旁的朱赶紧拦住……这件事让朱复戡对艺术有一信念——差一点都不行!

吴冠中生前有保持多年的“毁画”习惯。作品如稍有一点令自己不满意,哪怕已画好,也要亲手毁掉。因为“不满意的画绝不能让它流传出去”,要让“明天的行家挑不出毛病”。因其画作市场价格高,每毁一幅等于“烧掉一座豪宅”。吴先生和缶翁时代不同,画风迥异,然在艺术上追求完满则一。

胡适有一篇寓言《差不多先生传》,讽刺“凡事只要差不多”的中国人,那是对国民性的批判。而“差一点都不行”,是艺术大师的标高。

“佛头着粪”

吴长邺(吴昌硕之孙)生前曾和人谈过一则掌故——“缶翁两拒刘海粟题画请求”。当年在上海办美专的刘海粟,藏有一幅明人的山水画,托友人请缶翁鉴定并请求题签。那朋友携画到吴府说明来意,并以两条“小黄鱼”(金条)作润金。吴昌硕打开画幅后,看得很认真仔细,随后叫来者卷起画幅,带回润金。那人回去陈述了此事经过,刘海粟觉得可能嫌润金少,就加了三条“小黄鱼”,劳友人再去。那人第二次登门时,先呈上润金五条,并言明请先生务必题签。吴昌硕回答:不是我不肯题,而是此画完整无瑕,若我题签,好比佛头着粪,糟蹋了此画。此人回去如实禀告,刘海粟知晓“拒题”原因,更敬佩缶翁的艺德。

如今尚存的不少历史上著名的书画传世佳作,不乏王公贵族、书画家或收藏家的题款或加盖的印章。这虽对后人考察该作品的收藏源流有史料价值,但于经典书画作品本身,多少有“佛头着粪”之嫌。而缶翁不仅拒绝重金,而且不顺人情,考量的是艺术品的“完整无瑕”。

书画史上另有“免题钱”的掌故。项墨林,明代著名收藏家、鉴赏家,曾收藏如今故宫博物院珍藏的国宝——李白《上阳台帖》,并加盖“墨林项季子”藏印。他工绘画,擅书法,且爱写诗。每绘一画,必题跋自家诗句,其词句之累赘,和他爱在藏品中钤印相类似。时人并不认可其诗才,故有些求画者事先出钱三百,以贿其仆,伺主人画毕后即捺印章并立马取出,以防题识。这被戏称为“免题钱”。

从“佛头着粪”到“免题钱”,书画题跋,岂可不慎?

不当“狂人”

1972年底,《人民中国》杂志选拔现代中国书法精品向日本介绍,林散之的草书作品《清平乐·会昌》(毛泽东词),得到郭沫若、赵朴初、启功等力赞,名列榜首,代表现代中国书法最高水平。遂有“当代草圣”之誉。这一年林老74岁,可谓“大器晚成”。

郭沫若当年来南京,有人请赐墨宝,郭老答:“有林散之在南京,我岂敢在南京写字。”赵朴初说:“林老书法,举世无两。”国画家亚明认为:“由于林散之的存在,从而使中国保住了传统书法在国际上的中心地位。”日本当代大书法家青山雨杉说:“草圣遗风在此翁。”“林体”草书,已融为中国书法传统的一部分。

大半生在寂寞中度过的林老,曾有“伏案惊心六十秋,未能名世竟残休”之叹。他一生沉潜于诗书画,晚年虽享盛名,但面对殊荣,淡然处之。对别人称他为“大家”,决不接受。他在《江上谈艺》中引了一段柯文辉的话:“林先生草书写五绝或七绝,二十几个字,在得意时,运笔方法全不重复。傅山、王觉斯以后,他是草书大家。”林老接着说:“这样说不对,我受之有愧。承认此说,便是狂人。”不当“狂人”的自警自惕,让他渐入人书俱老之化境。韩瀚在《关于林散之的出山》中说:“林散之作为画家、诗人、大书家,之所以在1973年以前鲜为世人所知,是因为他自甘淡泊。”林老在78岁时曾赋诗自述心志:“不随世俗任孤行,自喜年来笔墨真。写到灵魂最深处,不知有我更无人。”书法家沈鹏认为林散之之所以能进入书法的最高殿堂。是因为没有掺入其他因素。而林老的“承认此说,便是狂人”,令那些喜欢以“大家”自居或乐于被人奉为“大家”的人,“狂态”毕露。

如今的书坛画苑,“掺入”了太多“其他因素”,能“自甘淡泊”者寥若晨星。别看“艺术大师”如过江之鲫,其实不过是“狂人”而已。(作者为浙江省安吉县委党校高级讲师)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量