蒋勋:天地大美 我心纯粹

作家、美学家、艺术家蒋勋

6月8日,蒋勋个展“天地有大美——蒋勋的艺术人生”在上海安培洋行佳士得艺术空间举办。这是台湾作家、美学家蒋勋在大陆的首场艺术展览。本次展览以蒋勋艺术人生为线索,展出其数年来的艺术创作、手稿文件、作品朗读等。通过此展,观众可看到蒋勋50年的创作人生。

蒋勋1947年生于西安,成长于台湾,文化大学史学系、艺术研究所毕业。1972年,他赴法国巴黎大学艺术研究所进修,1983年创立东海大学美术系,并担任系主任。数十年,他不断推广文化与美学教育,为整个华语世界的观众与读者,带来广泛的启发。蒋勋文笔清丽、感性,出版过数本小说、散文,对艺术史、美学也有自身的研究。近几年,他以有声读物的方式,解读中国古典文学巨作及中国诗词,讲说中西方艺术史及美学。

蒋勋为观众导览

展览现场

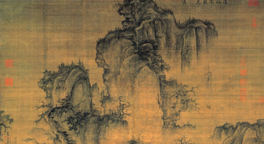

在传播美学的同时,蒋勋也从事艺术创作。台湾的太鲁阁、淡水的风景、日出与日暮都曾出现在他的作品中。在展览序言《文人诗画》中,蒋勋 说:“文人作品常在可有可无之间,《世说新语》留下许多故事,都彷佛告诉后世,烂漫晋宋,其实是‘人’的漂亮。看到《快雪时晴》,看到《兰亭集序》,也只是想象当年,不必当真,原来也只是摹本。这也是西方论述不能懂之处。”

天地有大美。蒋勋用画来表达纯粹。

蒋勋 《乌石鼻港礁石图》 2017 水墨 设色纸本

对话蒋勋

雅昌艺术网:这次展览中,有您在池上完成的作品。您之前出版过《池上日记》,这段经历给您的创作带来哪些影响?

蒋勋:池上是一个6000人口的小农村,很偏远,到现在交通都不是特别方便。那里没有高中,没有大学,你要读书,就要出去。但我们到了池上,真的“吓”了一跳。第一,台北这几年的空气污染严重到不行,可池上永远是最好的空气,因为它有中央山脉挡住了台北。 第二,当地农民非常有远见,他们认为,如果要提高农产品的竞争力,就要走有机、走小农,走保护生态的路线。我觉得自己很惭愧,我们在都市里,其实对农村非常不了解,知识分子没帮忙,政府也没有。当地人是通过自己的努力,让池上能够生存下去,并且日子越过越好。

从住在池上开始,我每天写日记,后来出了《池上日记》。那一年,我快70岁了,有了新的偶像,就是当地的农民。我跟着当地的梁振贤梁大哥一起去割稻,他一手抓一丛,割下来,开始算,大概100粒稻谷里有25粒是空包弹——就是说在结谷粒的时候,刚好有吹风,热度高到了40度,所以很多稻谷是焦黑的——他一算,就知道今年收成会损失三成。这些我在学校里永远学不到,农民是跟着土地学习,他们完全是用血汗在田地里体验。

后来,云门舞集到那边演出,所有舞者演出前要学割稻,他们觉得应该很容易。不过,早上四点,卡车就来,所有舞者都说:“怎么那么早?”对方说:“六点钟以后,太阳起来把你皮都晒裂,你哪敢割稻?”在此之前,我们不知道割稻要那么早。

蒋勋 《纵谷之秋》 2017 油彩 布面

现在,我在那儿已经四年了。我觉得我离不开那里。我刚开始画画时,画到晚上八点钟,手都放不下来,我想,应该要去吃饭了。我走唯一一条中山路,发现餐厅全都关了,我一家家敲门,人家说:“哪有这个时候来吃饭?我们都已经睡了。”当地人日出而作,日入而息。他们现在还在过“节气”,比如,今天是芒种。他们的作息,是中国数千年文化传承下来的,我觉得,自己是重新和这些人在学。

另外一点,我到了那里才发现,土地是可以分享的。我们在都市里非常自私,公寓门一关,和其他人就没有来往。到了池上,我早上起来,发现怎么门口放了一堆丝瓜,一堆油菜花,一堆枇杷,我左邻右舍地问:“是谁放在我这里?”问到中午,人家说:“你真烦,台北来的对不对?”他们说:“我们每个人家里都有丝瓜,都有枇杷,过剩的放在邻居家门口。”过了几天,他们又问:“枇杷吃了没有?”我说:“还没。”他说:“看你怎么吃。”我就拿去洗,剥皮。他说:“别剥那个皮,它是最好的。”我在台北怎么敢吃枇杷的皮?所以,都市人身体怎么会好呢?他们过着最朴素的生活。这让我想到,我们应该放松地做自己,回到自身对于声音的感动,对于一朵花的感动。

蒋勋的这幅自画像是本次展览中的第一件作品 创作于1992年

雅昌艺术网:所以这次的作品也很质朴,和我们分享一下您的艺术启蒙吧。

蒋勋:一个创作者,如果他进入美术学院的美术系,就会有一个正规的学习的过程。我完全不是这样,所以很难说从何时开始。但不晓得大家是不是也这样——在华人世界,很多小孩在四、五岁都会跟着家人读唐诗、读宋词,再大一些临帖柳公权、颜真卿。这算不上系统的艺术教养,但基础教育就是这么顺理成章地起来的。

到了中学时候体会到喜欢画画这件事。我在数学课本上画了很多“小人头”,被同学看到,班级出版报,会被他们“抓去”。喜欢画画不是要做画家,其实是一种在成长的过程中的表达。有人写字、有人画画,有人唱歌,都是为了表达。这就是“天地有大美”的开始。

当时,台湾设立“民众文化服务站”,官方为鼓励公众喜欢文化,开设一些插花班、书法班,是不要交学费的。我在那里认识了溥心畲的大弟子萧一苇——他很低调,不是特别出名,现在大家还不太知道他。当时,他的学生都比较大,只有我一个中学一年级生。我和他说:“我喜欢画画。”他回:“你喜欢画画,就先做两件事,一是背《古文观止》,二是写小楷。”现在想来,华人世界里,民间就有这些学习的过程,这或许就是“启蒙”。

后来,大概因为年纪小,觉得背诵古文有点烦,每天写小楷也太死板,我就找了另一位老师——岭南画派的陈瑞康。那时,陈瑞康带着我们画公鸡、大牡丹花,我就是这样慢慢起步的。

蒋勋画的加缪人像

雅昌艺术网:您的第一件作品是什么?

蒋勋:我在高中时,开始对“西方”感兴趣。这次展览中,有一张“破破烂烂”的、纸都发黄的加缪人像。加缪是我高中到大学时期的偶像,我读他的《异乡人》和《鼠疫》,真的很感动。怎么会有一个人,把人性、孤独、叛逆表达得那么好。于是,我照着他的照片画了一张人像,我当然不会觉得那是“作品”,我就用胶带贴在书桌的墙上,一直没有动过他。直到最近,有人和我说,这张画都50年了,应该把它裱起来。于是装了框,拿到佳士得。这是这张画第一次公开展览,它不是作品,是一个文青,在他成长过程中自己的孤独和苦闷,留下来的一个记录。

蒋勋作品 青埂峯下一別 2017 水墨 设色纸本

雅昌艺术网:您前面提到,在高中时期开始对西方艺术感兴趣。而在五十年代末,台湾的“五月画会”曾提出“全盘西化”,这些艺术前辈的理论和实践,是否给您带来影响?

蒋勋:现在,有个地方大家可能都不知道:在南海路和泉州路交叉口,曾经有个美国新闻处,它是美国新闻总署派在台湾的文化机构。我们那个时代很苦闷,西方的艺术文化很难在台湾看到——音乐会听不到,舞蹈也看不到。后来我发现,很多和我同龄的朋友都是通过当时的美国新闻处的书籍、录音带和老式唱片接触了西方的艺术,可是这是美国挑选的——我们当时很天真,没有意识到那里是个文宣机构,是来宣传美国文化的。所以,有朋友在那里看到玛莎·葛兰姆的舞蹈录影带,或是美国抽象表现主义,比如波洛克、德·库宁的艺术。

当时,台湾只有一个美术系,就是台湾师范大学的美术系,它是非常保守的。比如,美术系系主任黄君璧是要临画稿的,他不推崇创作。刘国松那时就是他的学生,包括刘国松在内,有一批人比较“叛逆”。他们比我大十岁,更早地接触美国抽象表现主义,试图把中国原有的山水泼墨把抽象语言结合起来,从而创造一个风潮。后来,他因洛克菲勒叁世基金会去了美国,近几年才回来。

我当时对这些很着迷,也跟着他们看展览。但我现在会想,这一类艺术为什么没有在台湾生根,这是个有趣的问题,我没有下结论。当一个文化去接受另一个文化,如何在自己的脚跟下去吸收,和放弃脚跟去迎合另一个流派,这是不一样的。所以,“五月画会”和“东方画会”将来在台湾如何定位,是更有趣的问题,相信不久以后会有更多人针对这个问题进行讨论。我个人认为,拿中国泼墨去结合抽象表现艺术,在美国的影响力要高于它的发源地台湾,虽然“五月画会”的艺术家们现在回来了,但中间有很长一段时间,他们的“对象”是在美国。

战后艺术里,我个人觉得席德进的艺术值得好好研究。他从杭州美专到台湾,也碰过一些“波普”,但马上又回来了。我认为他始终在真正用自己的方法观看人像和台湾的山水。他在晚年用类似水彩的方式画了很多台湾的风景。有趣的是,历史很短,我们明明已经到很当代的(时期),却还不能完全定位这些艺术家。

蒋勋所作花卉作品

雅昌艺术网:这次展览中有几幅静物花卉,造型上有几分常玉的意味。

蒋勋:我受到他很大的影响,但其实我很大的一部分花卉作品比较“富裕”,色彩很强烈,不那么常玉风。可能因为我没有常玉那么苦,他是真的很苦——那种压抑、寂寞、活不下去的悲凉,化为冷冷的几个黑线条。

1920年代,徐悲鸿、潘玉良、常玉都在巴黎生活过。他们三人选择的路完全不一样:徐悲鸿非常认真地进入巴黎艺术学院,他放掉东方所学,临摹大师原作、画石膏像、画人体模特,据说巴黎国立美术学院至今保留着他的素描。常玉就是“纨绔子弟”,出身在四川的家庭,拿着很大一笔钱去巴黎打网球,还发明了“乒乓网球”,他交女友,恋爱不断。常玉不像徐悲鸿喜欢学院派,他喜欢马蒂斯,这和他个性也有关。关于潘玉良,我觉得她的重要性可能还没有完全被发现,将来,华人的女性主义一定会提到潘玉良,她值得被人好好研究。

我很幸运的是,我在去欧洲之前,曾在台北历史博物馆看到了常玉最后一批画。常玉晚年在巴黎穷途潦倒,画卖不出去,生活不下去,最后连女朋友也交不到。他很痛苦的时候,台湾当时教育部部长黄季陆到巴黎慰劳侨胞时,遇到了同乡常玉,私底下拨了一笔钱,让他去台湾办了个展。我觉得很有趣,常玉从来没去过台湾,但是他最好的一批画到了台湾。常玉的画令人感动,因为它不只是受东方文化影响出来的作品,也伴随常玉高度的孤独感,还有那些黑色的线条,那当然跟书法有关。

蒋勋作品 梦里青春可得追 1996

蒋勋作品 岛屿青年 1994

雅昌艺术网:上世纪八十年代,您曾是东海大学美术系系主任,您的教学主张是?

蒋勋:我是1983年接任东海大学美术系系主任,对我来说,那是一个意外,因为我自己一直不喜欢做行政工作。当时,我们有一波人好朋友,会“骂”官方体制的美术系,把会画画的人都教得不会画了。有一天,东海大学校长就来找我,说要成立美术系,要我做系主任。我就打电话问楚哥说:“怎么会找到我?”楚哥说“本来不是找你,是找我。”可是他当时生病了,就和我说:“我们每天在‘骂人’,现在体制要你做了,就代我做一做。”结果,那家伙活了很久,也没见他来接,我就做了17年。

现在,台中的亚洲大学正在办一个我和17位学生的联展。三十年过去,他们有的画非常工笔的佛像,有的用磁悬浮的理论做装置艺术,这也是我一直的主张——作为系主任,我不应该主导美术系的方向,应该让每个学生可能都有他走的不同的路线。

记得当时,我开一门材料课,让学生认识各种材料,比如水墨、油画、版画、摄影、装置,其中有一个叫胶彩画。

胶彩画原来叫东洋画,日本当时希望它取代原有的水墨系统,这其中涉及到政治问题。有个著名的事件是“台展三少”:1927年,第一届台湾美术展览会上,郭雪湖、陈进、林玉山成为东洋画部仅入选的三位台湾人画家。后来,日军败北后,东洋画就“废了”,成了溥心畲、黄君璧等人新系统。你会发现,艺术史不仅仅是艺术史,它一直没有办法有非常强的主导力量。

所以,我接了系主任后,知道台中有一位非常好的胶彩画家,名叫林之助。我去拜访他说:“我们希望开个东洋画,把这种艺术传下去。”后来,我心想,东洋画可能不被允许,就叫“胶彩”。实际上,我被拒绝了三次,直到他说:“蒋主任,你下山三次,我答应你教三年”。所以我一直有一个信任,我相信美可以克服很多人跟人的敌对关系,最后你会发现,一个人真的是对美有信仰的时候,很多在现实里面的对立隔阂其实会解除掉。林老师真的帮了我很大的忙,以他那样的身份,他根本可以不要出来,他家很有钱,他也不图名,也不图利,不在乎那一点薪水。他真的是想把这门艺术传下去。所以,台湾现在所有大学的胶彩画都是从东海开始的。

我举这个例子的意思,是说,从业文化工作的人,必须有很大的觉醒,你要尽努力地做文化里的事,而不要受到很多干预。当然,也有不得已的时候,我不敢说要“抛头颅、洒热血”,而是有些艺术,不传下来,就可惜了。我总记得鲁迅说的那句:放他们到光明、宽阔的地方去吧。

蒋勋作品 猫 2018

雅昌艺术网:最后聊聊您的艺术美学。

蒋勋:西方是很少有“长卷”的。我第一次去巴黎罗浮宫,才意识到什么叫东方美学。西方人画的基准是透视法,他们总是在找结构,找透视。但东方人总是游山玩水,到家以后靠着回忆来画画,于是成了立轴和长卷。如果不在巴黎,我不会有比较。这里面没有好和不好,但感受到了差异性。漫长历史上,经济、政治、战争都有可能毁掉艺术,而我们能不能努力,让美的东西不在历史上消失?于是,我开始做“比较的美术史”,希望能在二十一世纪,能让更多人在东方找到美学自信:为什么西方选择了布?为什么宋代选择纸?为什么西方选择油?东方选择了水?这都是大问题。我们如何看待不同的民族,在不同时代输出自己的文化?如果这一代还没有找到答案,那下一代,我们要找到亚洲、东方自己存在的价值。

雅昌艺术网:谢谢。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量