齐白石的艺术知己:徐悲鸿

|

| 陈逸飞先生第一次在国内举办画展 |

齐白石与徐悲鸿关系的基础主要是基于两个方面,即在北京画坛受到的压力和艺术观念上的认同。

齐白石到北平后艺术上的知己好友,主要是两个人:陈师曾和徐悲鸿。陈师曾与齐白石的交往,在1917至1923年间,短短数年,但他对于齐白石的“衰年变法”,起到了关键的催发作用。徐悲鸿与齐白石的交往,在1928至1953年间,长达25年。不妨说,徐悲鸿是齐白石艺术盛期的好友,从“草庐三请”到推介齐白石的艺术再到生活上的照顾等等,徐悲鸿在齐白石的晚年生活中无不留下可圈可点的印迹。限于篇幅,我们主要谈谈他们在艺术上的相知相惜。

徐齐关系的基础

我们通常把徐悲鸿和齐白石分别看作20世纪中国画两大类型——中西融合型和传统型画家的代表,他们不仅在对中国画的理解、追求、探索方向以及具体技法等方面均存在很大差异,而且在年龄、身份、性格、知识背景、处事方式等方面也有很大不同,那么他们之间建立起密切联系的基础又是什么呢?

吴作人在《追忆徐悲鸿先生》中曾说:“当时他发觉北平艺术学院的国画教学基本上是掌握在保守派的手里,而他素来主张对陈陈相因、泥古不化的所谓‘传统’,要进行改革。他的大胆吸收新的以写生为基础训练的主要教学方向,是不见容于当年画必称‘四王’,学必循《芥子园》的北平艺术学院的。尽管还有少数有新意的画家如陈衡恪、姚茫父等人,但他预见到他在北平是孤掌难鸣的。他在北平住了不到三个月就束装南回了。徐先生在北上之前,……就先向我们说:‘我这次去北平时间不会长的,是去看看,也许不久就回来。’”春季开学,当徐悲鸿又回到中大艺术科的西画课堂上时说:“这次去北平,最大的收获是结识了几位很有艺术才能的画家,他们有坚实的绘画基础,也富有创新的精神,其中最重要的一位是多才多艺的齐白石先生。”对于自觉担负起复兴中国美术、改良中国画大任的徐悲鸿来说,其“大胆吸收新的以写生为基础训练”的教学方向,在中央大学艺术科初试成功,基本没有遇到什么阻力,这一方面因为他主要负责的是西画组,他的这一教学主张也主要实施于西画组,而写生本就是西画的基础训练之一;一方面因为这是一个新组建的科组,教学上是从头开始,还没形成什么“传统”,谈不上有什么阻力。但在有一定历史和教学传统的、中国最早的国立美术学院里,徐悲鸿要实施自己的教学主张,就没那么容易了,对此徐悲鸿有足够的估计,而且估计得很准确——真的“不久就回来”了。

从上述吴作人的回忆可以看出,徐悲鸿对齐白石的激赏主要基于三个方面,即“有坚实的绘画基础”、“富有创新的精神”和“多才多艺”。徐悲鸿所说的“坚实的绘画基础”,应该是指齐白石所具备的一般文人画家没有的写实能力;“富有创新的精神”,应该是指齐白石“衰年变法”之后,独特而个性鲜明的绘画面貌,即“他认为齐白石最突出的表现是在艺术上的独创性”;“多才多艺”,应该是指齐白石的诗书画印、工笔写意、山水花鸟人物等各方面的“全能”。

可以说,齐徐关系的基础主要就是基于以上两个方面,即在北京画坛受到的压力和艺术上的认同(主要是徐悲鸿对齐白石的认同)。

徐悲鸿与北京画坛的正面接触共有三次。第一次是1917年12月至1919年1月,因结识蔡元培而受聘于北大画法研究会,并以《中国画改良之方法》一文崭露头角,但对于相对传统和保守的北京画坛来说,他这个人微言轻的年青人的这套改良中国画的主张,并没有掀起多大的波澜。第二次是1928年11月至1929年1月末(或2月初),受北平大学校长李石曾之聘,出任当时已是“残局”的北平大学艺术学院院长,仅3个月,就因“枝节丛生”、“棘手万分”、教学主张无法贯彻而辞职南返。第三次是1946年8月至1953年9月去世,尽管他深知北平画坛的状况并接受了上一次的教训,带来了一大批教员,但还是闹出“三教授罢教”这样激烈的事端。历次的经历表明,徐悲鸿是不见容于传统画家阵容相对强大的北平画坛的。

齐白石遭到北京画坛的排斥,是双方面作用的结果。一方面,北京画坛普遍认为齐白石的诗书画印都太过粗野(所谓“如厨夫抹灶”)、没有来历,连带对齐白石的穿戴、做派也看不惯;另一方面,齐白石的性格和处事方式也起了一定作用,他不善交际、寡言语、怕惹事、厌是非,只想关起门来,清清静静地做自己的诗、画自己的画。他的印语“一切画会无能加入”“还家休听鹧鸪啼”和题画句“人骂我我也骂人”,就很生动地体现出他对北京画坛(特别是20年代北京画坛)的疏离态度。

徐齐二人虽然都是从艰难困顿的生活环境中走过来的,但是却造就出不同的性格。徐悲鸿因此而有着强烈的改变境遇并有所作为的抱负和固执的性格,欣赏和依恋英雄侠义所带来的心理安慰,不仅在绘画上钟情于古典的英雄侠义精神的表现,而且侠义精神也成为其日常行为的巨大动力,在面对困难时往往意气用事或越挫越勇。齐白石本有直率的性格,但由农民而画家的身份使他屡遭白眼,对此他选择了退避三舍、慎言慎行,尽量让自己远离是非。但这并不意味着他不懂是非,相反他对是非还相当敏感,这从其《自述》中可以见出——《自述》中涉及最多的除了经历、身世、亲人,就是有恩于他及非议于他的人与事。这样的经历使得齐白石的“报恩”思想要重于同时代的很多画家,所谓“门人知己即恩人”,而他“一生最知己的朋友,就是徐悲鸿先生”,所以对于徐悲鸿,他有这样的“报恩”情感。相识不久寄赠徐悲鸿的《杖藜扶梦访徐熙》,就可以看做齐白石对徐悲鸿的最早报答,所报之事也在长跋中展露无遗,即徐悲鸿对他的看重和尊重,除了三请其出山,还在考试学生时完全依其意见定评成绩,这样的尊重是齐白石从未领受过的。其中“白皮松外暗风吹”一句,最能体现二人当时共同的境遇。徐悲鸿注重风景(或山水)的地域特征,每到一地,遇有机会,就会以有当地特点的景物出题考试。白皮松为北京特有树木,是徐悲鸿考试学生的题目。齐白石巧妙地用这个有地域特点的考题喻指北京画坛,用“暗风吹”喻指徐悲鸿为请他执教所承受的压力,以及二人在北京画坛所受到的排挤。在艺术上,徐悲鸿是勇敢的,齐白石也是勇敢的。齐白石所说的“胆敢独造”四字,也可以概括徐悲鸿的艺术态度。这是二人关系的首要基础。

齐白石在《白石老人自述》中仅有两次提到徐悲鸿的名字,一次是在回忆1920年经历时说:“经易蔚儒介绍,我和林琴南交成了朋友。同时我又认识了徐悲鸿、贺履之、朱悟园等人。”——仅仅一笔带过而已;另外一次则是:“我向来反对宗派拘束,曾云:‘逢人耻听说荆关,宗派夸能却汗颜。’也反对死临死摹,又曾说过:‘山外楼台云外峰,匠家千古此雷同’,‘一笑前朝诸巨手,平铺细抹死工夫’。因之,我就常说:‘胸中山气奇天下,删去临摹手一双’。赞同我这见解的人,陈师曾是头一个,其余就算瑞光和尚和徐悲鸿了。”这里齐白石说的主要是他对山水画的看法。虽然他的山水画“布局立意,总是反复构思,不愿落入前人窠臼”,但在他所有题材的画中,山水画受到的非议最多,也最不受美术界和收藏界认可,所以在“五十岁后,懒于多费深思,曾在润格中订明不再为人画山水”,是既无奈又不甘的。江南倾胆独徐君

徐悲鸿留下来的60余万字的文章,一个最重要的内容就是以写实为标准重评中国画史,其结论是褒扬花鸟画,贬抑山水画和人物画,所谓“吾国最高美术属于画,画中最美之品为花鸟,山水次之,人物最卑。”对于中国画人物画的改良,徐悲鸿留学归来后,一定程度地融入素描因素,自认为找到了行之有效的方法;但对于他投注精力不多的山水画,不仅他试图把西画写生渗透到中国画基础教学的设想难以在北平画坛实施,而且在当时画坛中也难找出他堪为大力推介的模范。正是在这样的寻找中,他看到了齐白石的山水。

实际上,齐徐二人对山水画的看法是有同有异的。在反对动辄论宗派、讲来历,反对重临摹、轻创造,提倡师造化上,二人观点相近;但在如何创造上还是有很大差异的。齐白石追求真实感受之后、删繁就简式的、大写意的胸中山水,并大胆创造出前无古人的山水画;徐悲鸿则追求“画树知为何树,画山可辨远近,画石堪与磨刀,画水可成饮料”的实感。所以徐悲鸿对齐白石的山水最看重的是其创造性,而非临摹来的,正如他给齐白石的信中所说:“吾推重齐白石者,正因其无一笔古人而能自立(此节尤重要)”,“闻师造化矣,不闻师古人也,试问古人何师?甚矣!浅人之误人也”,“翁之山水独创一格,深合自然。俗子偷懒,惟知四王,复好论是非。鄙人因号之曰:有目用以无视最为可耻”,“翁写(山)水特妙,他日愿得一帧”。齐徐二人在艺术上的这一点“同”,是他们保持后半生交往的很重要的因素,而同样是尊重齐白石的林风眠,或许就是因为缺少这样的基础而没有继续交往。这提示我们,对艺术的某些认识上的共同话语,也许是画家交往的相对牢固的基础,哪怕他们被划分在不同的类型里,哪怕他们只在某个方面存在“同”,哪怕他们各自还存在很大的“异”。

在对齐白石山水的推介上,徐悲鸿有可能是贡献最大的一个人。1930年9月开始谋划、1931年6月为之撰序、1932年出版的《齐白石画册》,可以说是徐悲鸿尽心竭力的结果,这是齐白石的第一本以及生前最后一本以山水为主的画册。

针对齐白石山水突出的独创性和被认为粗野、无来历的指责,徐悲鸿在《齐白石画册》序中,从头至尾抓住的是一个“变”字,并对“变”做出了自己的解释。一向崇尚儒学的徐悲鸿,在艺术上也以“中庸”为追求,这从他和谐、含蓄、温润浑融、不浮滑、不刻露、极少剑拔弩张或顿挫沉郁的绘画面貌上即可见出。他理解的中庸,就是“致广大、尽精微”,“奉平正通远温顺良好为中,而斥雄奇瑰异者为怪”,崇尚“气度雍容”,鄙夷“犷悍疾厉”。他认为艺术要“变”,而且“变”是艺术的最高境界,所谓“至变而止”,但一定要“正变”——“正者能知变,变者系正之变”,既不能为变而变,也不能从一开始就变。“变”是“经验所积”,但也不是所有有积累的人都能达成的,它是一种“拟之不得,仿之不能”“出诸意料以外”的境界,要达到这样的境界,除了积累,还一定要“具精湛宏博之观”,绝不是“似是而非”的“浅人”的“粗陋荒率之败象”所能体现的。他认为齐白石的山水就是这种具“中庸之德”的正变,既有“具备万物,指挥若定”的雍容气度,又有“真体内充”的广大,“妙造自然”、不“断章取义”的精微,更有儒家所行之大“道”,在艺术面貌上不“徒袭他人形貌”,在品德上也不是“尽得人形貌者犹自诩”者所能相比的。总之,这区区四百字的序言,可以看做从艺术和为人双方面为齐白石“正名”,将之推至儒家的最高境界,列入不多见的大画家的行列,所谓“虽翁素称之石涛,亦同斯例也”,极尽褒扬,无以复加,而且毫无客套,非常真诚,这从持续半生的友谊和不遗余力的收藏中可以得到证明。在徐悲鸿著文评价的近40位同时代画家中,唯有齐白石获得了如此至高的评价。

对此,齐白石将感恩体现在赠徐悲鸿的一幅山水画上:“少年为写山水照,自娱岂欲世人称。我法何辞万口骂,江南倾胆独徐君。谓我心手出怪异,鬼神使之非人能。最怜一口反万众,使我衰颜满汗淋。”只要是徐悲鸿认定的,他的“胆”量几乎是无边的,这一方面源自其艺术上的自信和判断,一方面源自其个性,所谓“一意孤行,固执己见”,又何惧“一口反万众”?

在徐悲鸿的引荐下有幸结识齐白石的郭味蕖回忆说:“1956年的初秋,我在画家徐悲鸿纪念馆又一次接待了白石老人。那时他刚刚知道了徐悲鸿先生辞世的噩耗,立即赶来。他在徐悲鸿先生故居会客厅的沙发上默默地坐了很长时间,眼睛凝神不动,心里在寻思着什么。后来他的口角动了一下,说出了‘影像’两个字,我们才知道白石老人是要看看悲鸿先生的像片。他站在悲鸿先生的影像前,眼里含满了泪水,一定要跪拜,大家怕老人过于激动,在劝说下,才深深地鞠躬,然后被搀坐在椅子上。悲鸿先生是白石老人的知友,是‘最怜一口反万众,使我衰颜满汗淋’的倾胆知交,悲鸿先生的逝世,是民族艺术的重大损失,怎能不使白石老人伤感呢?这一次就是我最后和白石老人的会见。”齐徐二人情谊之深长,令人动容。一个96岁的老人要坚持的“跪拜”和“深深地鞠躬”,其间最多的含义还是深深的感恩,这种情感超越了年龄、派别甚至艺术本身,深刻地印在齐白石的心里,也留在20世纪的中国画坛。

徐悲鸿曾在听说齐白石背后盛赞自己作品后,不胜“感愧”地致信称赞齐白石“古道照人”。年龄、经历、艺术追求等各方面存在很大不同的齐白石和徐悲鸿,能建立起如此深厚的情谊,成为相知相惜的知己,除了他们有上述不多的共同点,还因为他们有“和而不同”、“求同存异”的宽厚和容量,有视艺术为生命的情感,性情中都有纯净、单纯、诚挚的东西。也许,这就是所谓“古道”,是值得我们怀想、记取和学习的一种精神。

|

| 齐白石 徐悲鸿 墨虾蜀葵 纸本设色 1948年 徐悲鸿纪念馆藏 |

|

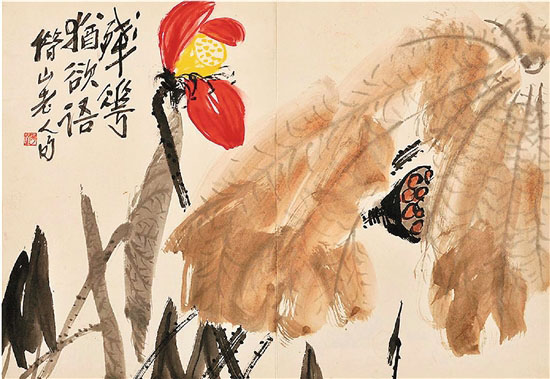

| 齐白石 白石墨妙册(其一)十一开之一 纸本设色 无年款 徐悲鸿纪念馆藏 |

|

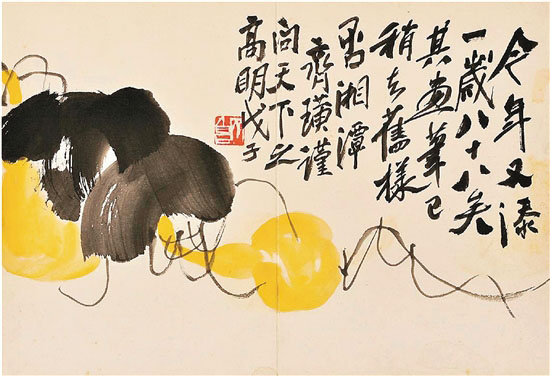

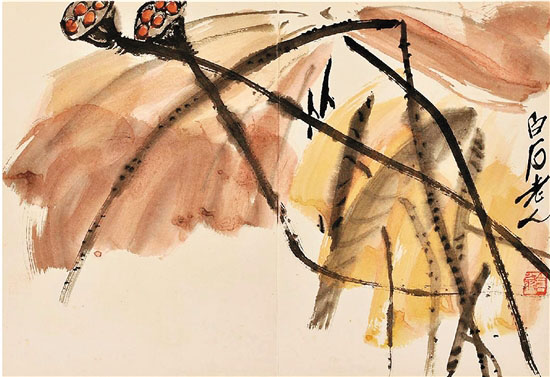

| 齐白石 白石墨妙册(其二)十一开之一 纸本设色 1948年 徐悲鸿纪念馆藏 |

|

| 齐白石 白石墨妙册(其一)十一开之二 纸本设色 无年款 徐悲鸿纪念馆藏 |

|

| 齐白石 白石墨妙册(其二)十一开之五 纸本设色 无年款 徐悲鸿纪念馆藏 |

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量