白十源:抢救濒危的文物“大熊猫”

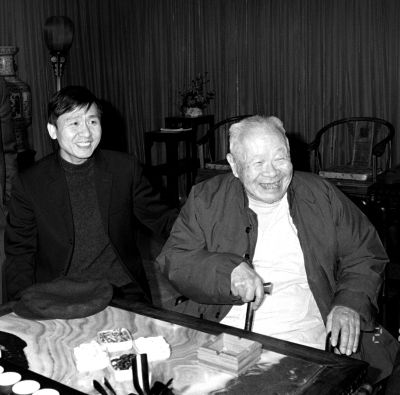

1995年白十源陪王世襄老先生饮茶。

捐赠给中国国家画院的古牌楼。

汉代贝叶经。

北京西四环的四季青,隐匿着一座诞生于明朝万历年间的徽州古祠堂。原本根植于徽州绩溪县的它,跨越1000多公里空间和近500年时间的距离,承载着中国博大精深的传统建筑文化,来到了北京这个繁华的现代都市。

进入祠堂,穿过自然采光的天井、雕工考究的戏楼、曲折幽静的回廊,来到藏经室,被誉为“佛教熊猫”的贝叶经静静安放。来自西藏、新疆乃至西亚、南亚的它们,携藏着古丝绸之路上中外文化交流的密码,来到了这座古香古色的中式古建筑。

2008年北京奥运会期间,就在这座充满东方文化韵味的建筑内,在收藏着大量贝叶经的藏经室旁,由国际奥委会主办、奥林匹克美术大会组委会承办的中外艺术家联谊会顺利举行。古代建筑与当代艺术交相辉映,200多位世界各地的艺术家和国际友人一时流连忘返,连连称赞。

而这一切,都离不开他——坦博艺苑创办者、徽州古建和贝叶经的收藏者、2008年奥林匹克美术大会的总策划白十源。

1.

师从王世襄,迈进收藏门

温文尔雅,腹有诗书,第一次见到白十源的人,都会忍不住这样评价他。但事实总让人大吃一惊——儿时家境贫困,成绩优异的白十源初三都没读完,就主动考取了减免学费的技术工人学校。别人夸他腹有诗书,他总是笑着接上一句:“我就是个小学毕业生。”

话虽如此,可白十源与书的缘分从小就深。直到今天,他都记得小时候父亲曾对他说:“咱家现在住的房子是纪晓岚当年总揽纂修《四库全书》时存放图书的书库。”年幼的白十源把这话默默记在了心里,他对书的兴趣似乎从那时起就欲罢不能。

家里没有藏书,但凡看到带字的纸,白十源都会拿过来翻来覆去地看,用奶奶的话说,就是“把能数的字都数完了”。小学二年级时,白十源家搬到了崇文区(今东城区),崇文区图书馆距他家不远。小孩子办不了借书证,白十源就拿着父亲的借书证跑去借书,图书馆的管理员看是孩子,不肯借,白十源就央求父亲陪他去借。好不容易两三本书到手,他读得如饥似渴,没几天就看完了。就这样,小小的白十源在崇文区图书馆囫囵吞枣了不少精神食粮。

那会儿正值“文革”,图书馆里真正适合孩子看的书并不算多。今天的白十源回想起来,也只记得看的书有“物理、化学、科技,还有那会儿流行的《金光大道》之类,逮到什么看什么”。

除了爱书,童年的白十源还爱归置东西。只要家里翻出个小玩意儿,他都收置起来。

在小伙伴眼里,这样的白十源多少有点怪。可在老人眼里,白十源却格外招人喜欢:好静、坐得住、爱惜东西……因此,当王世襄老先生得知他有心学习收藏时,当即欣然同意。

著名的文物专家、收藏家王世襄老先生怎么会认识小辈的白十源呢?原来,白十源的祖父不仅是民国时期的大商人,还是收藏家,结识了王世襄等志同道合的朋友。儿时喜欢读书的白十源,就给王老先生留下了知书达理的印象,何况,上世纪70年代末80年代初,几乎没有年轻人对老物件、老古董感兴趣,白十源就是个例外,受老人家们的影响他有这方面的兴趣,王世襄老先生自然是极力支持。

就这样,工作之余,白十源跟随王老先生迈进了收藏的大门。那时,潘家园古玩市场还不见踪迹,收藏爱好者们最常逛的是象来街市场,也就是现在宣武门附近的长椿街。象来街上自发形成的古玩小市中,一溜儿的地摊摆开,看似简陋,东西却不少,古钱币、玉件、小汤碗、官窑花瓶,乃至书画等一应俱全。更重要的是,今天看来相当珍贵的古玩,那时真是当小玩意儿随手卖。比如,1979年白十源曾花5元钱买了一个康熙官窑瓷瓶,2007年拿到拍卖市场,瓷瓶被拍到了1920万元。

白十源记得,王老先生每次和朋友去古玩小市,都不忘带上他。每次在一起,王老先生总是一边挑选,一边随手给他指出几个有趣的要点。后来,他还认识了启功、刘九庵等一大批现今文化界的泰斗人物。于是,在一个古玩实物丰富且不算昂贵的年代,白十源跟着启功、王世襄学习书画和木器,跟着刘九庵学习瓷杂,有时还跑到徐邦达、史树青老先生家里拜访,带他迈进收藏大门的“师资力量”简直令人咋舌。更为难得的是,这样大师级别的老先生还常常跟白十源一对一的“教学”,一次次通俗易懂的聊天和实践中,他慢慢积累了判断古玩年代、材质、工艺流派以及辨别真伪的大量知识,也逐渐积累下了个人最早的一批藏品。而随着知识储备和藏品潜移默化增长的,还有他对藏品背后文化的热爱和责任感。

2.

沿着丝绸之路,寻觅贝叶经

不完全考虑经济价值,而是凭着内心对文化的热爱和责任感去收东西,白十源第一次这样做是在上世纪80年代中期,那也是他与贝叶经的第一次相遇。

白十源记得,那是一个早晨,他正在家里整理藏品,两位西北来的陌生客人风尘仆仆地找到了家里。陌生人称自己是收藏圈朋友介绍来的,手里有样东西想请白先生掌掌眼。白十源这才注意到,其中一人紧紧抱着一个包裹。

进屋坐下,客人慢慢展开包裹,一摞业已发黄的叶片露了出来。这叶片每张宽约4厘米,长约30厘米,一叠叶片被整齐地叠放在一起,外面绑着绳子。解开绳子细细看去,叶片似纸非纸,每张叶片中间还有一个洞孔,被细绳串了起来。叶片上更奇怪,正反两面都刻着数行蝌蚪状的文字,文字很清晰,白十源却一个都不认识。

他捧着发黄的叶片,足足端详了十多分钟,忽然心里一动:难道真是那件东西?

那件东西,是白十源只闻其名、未见实物的贝叶经。原本,白十源也不曾听说过贝叶经,只是一年前,他恰好幸运地收了一部赵孟頫手写的《妙法莲华经》。带着对经书的兴趣,喜欢读书的白十源到处搜寻阅读研究佛经的书籍和文献。已经不记得具体是在哪本书哪篇文章里,白十源第一次知道了神秘的贝叶经——

贝叶经,就是刻写在贝多罗树叶子上的经文,梵文名“Pattra”,源于古印度,有2500多年历史。古印度有种棕榈科的植物叫贝多罗树,其树叶(即贝叶)外形类似棕榈叶,叶片宽大且柔韧。古印度人发现,贝叶经过一番加工后,可以作为记事载体。因此,在两千多年前纸张尚未发明时,古印度人就把圣人的事迹和思想记在贝叶上,与此同时,佛教徒也把经文刻写在贝叶上,佛学最原始的经典就记录在贝叶上,后人称之为“贝叶经”。纸张发明后,古印度的很多经卷以及古人的哲学、医学、数学和天文学等知识仍然采用贝叶这种特殊的方式记录,并一直流传了下来。关于贝叶经,国内最广为流传的故事则是玄奘取经,盛唐时期,玄奘从印度取回的657卷经卷就是贝叶经。

上世纪80年代中期,听说、了解贝叶经的人凤毛麟角。找到白十源之前,那两位西北客人已经向不少圈内人展示过手里的宝贝,但没有一人认识。当时白十源也有点拿不准眼前的叶片是否就是珍贵的贝叶经,但或许是多年收藏和阅读的积淀在关键时刻起了作用,脑海深处的直觉告诉他,一定要留下这件东西!

两位客人表示这批经卷共有100多部,这让白十源又兴奋又发愁:兴奋的是,这么难得的东西数量还不少;发愁的是,他当时正在下海创业初期,手头不宽裕,上哪儿筹钱呢?白十源绞尽脑汁,仍然毫无头绪。实在没辙,他把自己宝贝的赵孟頫《妙法莲华经》忍痛割爱,终于凑齐了钱款。“可以说把吃肉的钱都挤出来了。”问起那时的艰难,白十源只说了这么一句话,脸上的笑容始终云淡风轻。

不淡定的是周围的人——听说白十源把《妙法莲华经》转让,买了没什么人听说过的贝叶经,几乎所有认识他的人都觉得“小白做了笔赔本买卖”。事实上,直到2010年左右,大众对贝叶经价值的认识才相对普及。

可是,不论是几十年前还是今天,白十源压根没想太多贝叶经的经济价值,从一开始,他感兴趣的就是贝叶经承载的千年文明。买下这批经卷后,白十源继续翻阅资料,终于确认自己手里的就是贝叶经,经卷上蝌蚪状的文字是古印度的梵巴文。

后来,白十源还了解到,素有“佛教熊猫”之称的贝叶经在国内流传十分稀少,据公开资料,仅在西安大雁塔、国家博物馆等地有少量藏本。这让他的兴趣更加浓厚,虽然社会暂时还未认识到贝叶经的价值,但如果现在能够开始寻找珍藏贝叶经,那么人类的文化遗产不就能够更多地保留下来吗?

从此,白十源在工作之余,有空就到祖国的西疆以及西亚、南亚的各个角落寻觅,从国内的西藏、新疆,到国外的巴基斯坦、阿富汗、印度,十几年的时间里,他几乎走遍了古丝绸之路。

如今,据白十源介绍,他已搜集到不同年代、不同文字的大量贝叶经,时间跨度逾两千载。而当年无人识得的贝叶经,终于也逐渐开始发挥它尘封许久的价值。就在今年11月初,白十源与兰州大学达成合作,将自己收藏的约150万片贝叶经资料提供给兰州大学教学科研使用,双方还将共建贝叶经研究院,开展贝叶经的整理、分类和研究工作。

3.

抢在竞拆前,购藏徽州古建

如果说贝叶经是“佛教熊猫”,代表的是传进中国的外来文明,那么,白十源收藏的徽州古建可谓“古民居熊猫”,代表着他希望向世界展示的中国文化。

没错,白十源以一己之力,收藏了一栋栋结构完整的徽州古建筑。说到“收藏”,我们会想起书画、瓷器、家具、丝绣甚至奇石,而白十源对徽州古建筑的收藏,竟然从1985年就开始了。

那一年,白十源和朋友同游黄山,黄山归来的闲暇之际,他在徽州星罗棋布的民居村落闲庭信步,谁料这一逛,竟然流连忘返。生于北京、长在北京的白十源,被那些清丽画卷般的徽式建筑深深震撼了,粉墙黛瓦马头墙,雕花精致却又古朴典雅,恍如走进了古典画册。

白十源恨不得时光永驻,就此停留在这些精美的古建村落里。可是他很快发现,刚刚富起来的当地农民正在拆旧建新——这不怪他们,多建于明清时期的徽州古建早已被岁月刻上风霜,加之城市里的楼房明亮、干爽,又能够保温,农民们希望改善居住条件再合理不过。可是,白十源看在眼里心里着急:这些古建筑拆了就再也回不来了,别人可能不知道古建的价值,拆了不为过,自己当时就意识到了徽式古建的文化内涵,还不行动,那就是罪人了。

那时,安徽的村落里也有不少外来的收藏者,但他们买下收藏的常常是古建拆下的小物件,比如一扇门,一个槛窗,几根雕有精美图案的冬瓜梁。除了这些,古建筑的其余部分都被直接丢弃了。

白十源和他们不一样,他想,建筑作为一个整体,要收藏就要保持它的完整性。于是,他一出手就买下了一座精美的大夫第,也就是旧时士大夫的门第。买下之后怎么办呢?大夫第的主人卖房子是为了盖新房,旧房子肯定不能保持在原地。

这也难不倒白十源,他曾读到过一则旧闻,说是一个叫罗伯特·麦卡洛的美国商人,整体购买了英国泰晤士河上的伦敦桥,之后将伦敦桥整体复建在美国亚利桑那州的科罗拉多河上,不久,伦敦桥所在的地方成为亚利桑那州第二热门的旅游目的地。受到这个故事的启发,白十源打算将买下的大夫第像伦敦桥一样,使用原材,保持原样,异地重建。只不过,具体在哪里建,怎么建,他那时还没来得及仔细考虑。

他最先需要考虑的,是如何将大夫第完好无损地拆除,还得保证将来能原汁原味地建起来。为此,他在徽州四处寻找懂行的手艺人。可是,徽州古建筑大多建于明清时期,当地的手艺人近几十年来基本只修缮过房子,真正营建过老房子的真找不到。没有别的办法,只能下笨功夫,白十源和工人们一起耐心地琢磨房屋构件,琢磨清楚了再一点点拆下来,拆下来的构件还要认真标号,再打包运回北京。

运输也是个难题,村里都是小土路,汽车进不来,只能先用拖拉机、农用三轮车把构件分批运到大路,再换汽车运。原本,汽车到火车站后就可以换火车运输了,但白十源心疼那些房屋构件,为了尽量减少搬运过程中的损坏,实现门到门的一次性运送,他辗转联系生意伙伴,几经周折找来几辆运输汽车,终于把拆卸下来的古建构件运到了北京的仓库。几个月忙下来一算账,拆、运的费用竟然和买房子差不多。

买下第一栋大夫第后,白十源在办企业之余,时不时就去徽州走一走,他看到的是村落里越来越快的拆旧建新,是损坏越来越严重的古建筑。他清楚地记得,有次路过一处老祠堂,恰好看到小小的一只松鼠跳了一下,只听“哗啦”一声,老宅子就塌了一块……

白十源痛惜得厉害,可又没有足够的财力把所有的房子买下来。于是,他又做出惊人之举——就像和那些拆除旧宅的人赛跑,他坐着当地人的摩托车四处探访,跑遍了徽州府的一府六县,吃土菜,住老房,和村民们打成一片,目标只有一个,尽量找出徽州有特点有代表性的各种建筑,加以购藏。曾经有一次,为了亲眼看一座建在崖顶的徽式古祠堂,白十源沿着悬崖边的羊肠小道蹒跚前行,徒步半个小时才到达。那座祠堂最终并没有买下来,但他对当时的举动却一点不后悔:“不去看,肯定会遗憾的。”

从1985年购买第一座大夫第到1999年古民居保护条例出台,白十源奔走在徽州大地上几乎没有停歇,他看了数十万栋房子,自掏腰包购藏的有300多栋,其中包括祠堂、官厅、戏楼、书院、宰相府、牌坊、亭阁、门楼等各种建筑。现在,意识到古建筑文化和历史价值的人越来越多,人们常常对他超前的举动赞不绝口,但白十源只是谦逊地笑:“只不过在老房子快要倒的时候,伸手扶了一把。”

4.

把徽州古建“搬”到北京

购藏徽式古建的目的是为了复建。只是,白十源没有想到,直到20多年后的2008年,他才等来第一次复建徽式古建的机会。

2008年之前,白十源的主要精力都放在修缮古建筑上。尤其是2000年专注于文化收藏的坦博艺苑成立后,他干脆放弃了“商人”的身份,逐渐从经营良好的企业抽身,全身心投入到了文化事业中。

他把安徽本地的老师傅请到北京,买来相关的书籍,和师傅们一起逐个修缮300多栋建筑。糟朽的构件,要尽可能寻找同时期的老材料替换;雕刻画面损坏的,请雕工师傅参考旧建筑和书籍一点点手工复原;全部构件修缮完毕后,就在空旷的场地上按照榫卯结构搭建起来,确认没有任何问题了再拆开标号,包装贮存,以便将来有合适的用处,随时都可以快速复建。如此一处处细节抠下来,十几个工人一起工作,每修缮一座建筑,短则一年,长则好几年。白十源就这样常年维持着这支工人队伍,他开玩笑说,这项事业坚持了几十年,至今依然是“只出不进”,没有任何经济回报,最早时候工人师傅一个月500元工资,现在一天都不止这个数。

所幸,他心心念念的徽式古建,终于有机会得以向世人展露风采。2008年,第29届奥运会在北京举行,白十源被聘为2008奥林匹克美术大会的总策划,还担负着组织中外艺术家联谊会的重任。最初,联谊会计划安排在人民大会堂举行,但白十源想,国际奥委会的委员和各国的知名艺术家对现代的东西了解太多,如果能让他们看一看中国真正传统的建筑,可能对他们更有冲击力,也更便于他们了解中国传统文化。他向美术大会组委会提出了这个想法,果然很快得到了支持。

于是,白十源从自己收藏的300多栋徽州古建筑中,精心挑选出一座明代古祠堂,在北京西山脚下的四季青原汁原味地复建了起来。为了保护这座古建筑,同时不影响自然采光,又设计了一个玻璃屋顶的现代大型建筑将祠堂封闭起来。

北京奥运会期间,中外艺术家联谊会在这座有着近500年历史的徽州古建筑内举行,国际奥委会名誉主席萨马兰奇、时任主席罗格及国际奥委会的委员和来自52个国家的200多位艺术家及数百位嘉宾欢聚一堂,挥毫泼墨,流连忘返。白十源说,联谊会计划是下午3点半结束,但客人们太喜欢这里,等他送走最后一位客人,已经是下午5点多。让他没想到的是,3年后的2011年,萨马兰奇的儿子到北京时,还特意来到四季青的这座古建筑参观。这也从一个侧面说明,这座中国古建肯定给当年的萨马兰奇留下了深刻印象。

曾经“病危”的徽州古建,终于带着中国传统文化的精华展现在世界面前,赢得了国际友人的尊重和喜爱。然而,对于白十源来说,他保护徽州古建的事业才刚刚起步。2009年,他向中国国家画院捐赠了一个古门罩和一个古戏楼,为江南园林式的中国国家画院增色不少;2015年起,他在大兴魏善庄复建了10栋古建筑,成为当地的一个文化地标。

而在更长远的计划中,白十源希望通过文化小镇或其他方式,让更多的徽州古建走向世界各地,“只有走向世界,才能将中国传统建筑的文化价值发挥到最大,这就好像千年前的贝叶经,沿着丝绸之路来到中国,为我们带来外来的文明。”

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量