林岫:《枯树赋》情结与生命意识

|

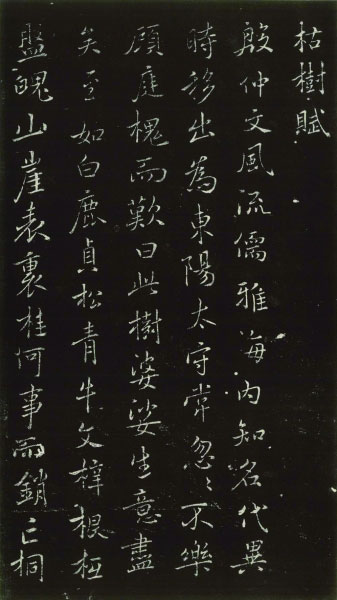

| 《庾开府全集》 道光大开本 |

中国书画与文学的生命意识,相与依存,都起始于古远。商自盘庚迁殷(前1401年),历一千一百年后至秦王朝灭亡(前207年),其间文字书写多“著于竹帛”,因难于遗传保留,唯书契甲骨和铸刻金石者不易腐朽,方得久存,故而庄重之特殊记录,固非甲骨金石不可。这种“生命必逝”而“物传不朽”的惊觉,应该是最早的生命意识的萌动。

如果透过商后期的贞卜文字(甲骨卜辞),商周秦汉传世的青铜器铸刻文字(金文),以及镜铭、青铜印、陶器、甎瓦、帛书、石刻(石鼓文诅楚文)、竹简(楚简秦简),甚至那些留迹于玉或石片上的“朱墨书字”,我们都不难触摸到这种生命意识的颤动。这些实物是伟大的历史存照,它们形象地述说着民族文字源头的衍生和发展,也传递出欲借“物传不朽”的文字以延绵记功铭史等生命存在价值的意愿。十年前,当笔者开始从这个解读角度去留意这些伟大的历史存照时,时常会想起思想家墨子(前468?至前376?)相关的醒世恒言。因为这些“物传不朽”无疑隐秘着对生命价值认识的情感波澜,所以,不但足资印证墨子《非命下》所言“吾非与之并世同时,亲闻其声,见其色也;以其书于竹帛、镂于金石、琢于盘盂,传遗后世子孙者知之”,又《贵义》所言“古之圣王欲传道于后世,是故书之竹帛,镂之金石,传遗后世子孙”,还可以睹物感怀,闻声发义,让后人聆听到数千年前先民对生命短暂的无奈慨叹。

这些慨叹在诗歌文学中的回响,就是后来楚之屈原在《离骚》中强烈表达过的“岁月忽其不淹兮,春与秋其代序,惟草木之零落兮,恐美人之迟暮”,汉曹操的“神龟虽寿,犹有竟时。腾蛇乘雾,终为土灰”和曹植的“人生处一世,去若朝露晞”的无尽哀婉。比较起来,唐李白《将进酒》的“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,更像是一声直白的呐喊,面对万年奔流如斯的黄河,时空对比,确实难免因时间知觉引发人生价值的沉重思考和功业未尽的痛楚无奈。无论后人解读感悟与否,生命意识都是一种客观存在。

文学如此,更况书画?若援书法经典为例,最牵扯古今文人因生命意识伤怀的,不妨首举唐褚遂良行书北朝周庾信的《枯树赋》。

东晋大将军桓温(312—373)北伐,经金城,见当年所值柳树已经十围而泫然流涕,陡生感叹曰:“树犹如此,人何以堪。”生始死归,本属今古同憾,道理虽然简单,但让桓温一说,忽地点醒千秋的生命意识,很是了得。桓温逝后约一百六十年,北朝周庾信借桓温此事,又著《枯树赋》哀叹自身流离。这一叹,又伤恸千秋,令无数颠沛流离的南北游子共鸣不已,由是更加了得。至唐,大书法家褚遂良(封河南郡公)以行书书《枯树赋》,四十四行,四百六十七字。五百年后由元赵孟頫补图。“此赋(本)有名江左,得(褚)河南书,可称两绝”,已属精彩。不料后世如赵孟頫、董其昌、姚孟起等大手笔,情动于衷,又临习褚本不已,由是临本刻帖传世,文脉书香传播海内外,遂更加精彩。如此异代接力书写,伤情各异,然钟情终归是“树犹如此,人何以堪”,亦堪称吾国书法史中的一个美妙难得的例外。

东晋大将军桓温掠思一过,留下的“树犹如此,人何以堪”,在弹指千秋中演绎出多少绵绵不尽的思路花雨,也赚足了多少文化人伤情的玉筯珠泪。如果沿回溯之,细味历史上那些相关的诗文书画,其实都绕不开一个生死依恋的话题。在古今彪炳史册的重要文家之中,笔者认为,最值得关注的是诗人毛泽东对《枯树赋》的眷恋和厚爱。

毛泽东喜欢读庾信的诗赋,由来已久,曾经多次对庾信作品作过公开评价,而且一向自恃法眼,以为真知庾信者莫过于己。他好像不大以老杜所言“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横”为信条,倒是更愿意接受清代王夫之“六代有心有血者,唯子山(庾信)而已”的说法,所以每将文学成就难分轩轾的江淹与庾信作比较时,他总是充满诗人的感性气质,更加肯定庾信。毛泽东评论庾信说过:“南北朝作家中,妙笔生花者远不止江淹一个,庾信就是一位。”所以,笔者每次翻检庾信诗赋,很容易想起毛泽东对庾信《枯树赋》的眷恋和厚爱,觉得文学的情缘通得古今,大约存在着一条直通心灵的神秘时空隧道,未必需要多大的理由,也不会在意地位的伟大平凡,喜欢就是喜欢,真的心甘情愿。

毛泽东为何赞赏庾信,以至在情感上异乎寻常地生生依恋?如果欲做深入研究,至少应该先从庾信的北国之行入手,似乎才有可能解开隐藏在这个情结后面的“生命意识”。此事须从两截说下,方得周全。

南北朝时期,南北文化交流不够,多有隔山不闻声响的偏见,加之文学的中心长期在南不在北,故南北文人皆各自壁垒,蔑视对方才子。庾信初至长安,北人很轻视这位来自南朝宫廷的大诗人。庾信遂将得意之作《枯树赋》示之,竟然镇住了北人,“自后无敢言”,于是北人想听听南人对北方文士的评论,又请教“北方文士何如”,庾信就此扬眉吐气,高声言道:“唯有‘韩陵一片石’堪共语,薛道衡、卢思道少解把笔,自余驴鸣狗吠,聒耳而已。”意思是北朝老文家中只有温子升的《韩陵山寺碑》尚可共语;善书者(书法家)呢,只有薛道衡、卢思道二人稍解文章笔法,余则驴鸣狗吠,不过发些聒耳噪声而已。这一顿狠贬,倒逼出北人的恭敬来(事见《朝野佥载》《太平广记》等)。后来,庾信充作“咸阳布衣”,在长安滞留二十七年,于隋朝开国的开皇元年(581)逝世。

无独有偶,三年后北方的薛道衡出使陈朝,在南方度岁,新年正月初七作《人日》一诗,方出“入春才七日,离家已二年”二句,南朝人嗤笑说“是底言(这是什么话啊)!谁谓此虏解作诗(谁说这个臭小子会作诗啊)”,待薛道衡后两句“人归落雁后,思发在花前”出来,南人遂大服,赞道“名下固无虚士”(事见《古诗纪》《五总志》等)。

庾薛二人的南北之行,事堪仿佛,对文化中心的南漂北移大有关系。湖南籍的毛泽东饱读诗书,焉得不知?他看重庾信,一则庾信才高八斗,其“清新老成”(杜甫评价)的辞赋风格恰合毛泽东的审美趣味;二则南人寓北的遭遇,毛泽东也有设身处地的体会,如此异代的情投意合,也是一段难得的文学机缘。

根据记录,毛泽东最早谈论庾信作品是在1949年3月国共两党会谈期间,当时周恩来假座颐和园设宴招待国民党南京政府和谈代表张治中、邵力子、章士钊等。宴会后,双方话题转到魏晋南北朝文学,毛泽东顺口念出了庾信《谢滕王赉马启》中的一段,“柳谷未开,翻逢紫燕。陵源犹远,忽见桃花。流电争光,浮云连影”,还对邵力子开玩笑说“(庾信)他还能认几个字吧”。因为对方和谈代表颇多高层次的文化人,毛泽东说得幽默,但话中有话,绵里藏针,邵力子等都心领神会。

庾信的代表作中最精彩动人的,除了《哀江南赋》,就是《枯树赋》。毛泽东最爱读诵《枯树赋》,甚至烂熟于心,而且每背诵一遍犹自动情不已。1951年,当彭德怀向他汇报完毛岸英牺牲经过后,他站在窗前久久凝视院中的垂柳,低声吟诵的就是庾信的《枯树赋》。1975年毛泽东曾让江青把清人注释的《枯树赋》送至中南海大书房;1976年周恩来、朱德相继故去,毛泽东病重卧床时仍在背诵《枯树赋》,“直到他不能讲话为止”。当时,他让张玉凤读了两遍《枯树赋》后,自己又情不自禁地背诵起来,他一字一字艰难地诵读到赋的最后,“昔年移柳,依依汉南。今看摇落,凄怆江潭。树犹如此,人何以堪”。(以上参见《毛泽东谈文说艺实录》,1992年长江文艺出版社版,又见《毛泽东评点历代王朝》,2011年6月山西人民出版社。)

岁月流逝,天地无奈。人生纵有百年之久,“朝如青丝暮成雪”,也不过朝夕之间。事有未竟,生命老去,回天无力,树犹如此,人何以堪?当人生已经步至生命的边缘时,犹如朝日夕晖,花开花落,纵有回眸顾藉,那难以领略的苦涩,却是中国文化人以诗意感受生命最后的一道风景境界。

人生几何?一路走来,殊多不易,难免风雨颠沛,人事摩擦,坎坷不断。无论伟大或是平凡,没有文学的人生,太过寂寞;待峰回路转,人生将尽时,如果还有至爱的诗词歌赋可以相携相送,亦堪宽慰感怀矣。

(作者为学者,中国国家画院院委、研究员)

|

| 褚遂良《枯树赋》墨拓 |

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量