兮甲盘的流转与历史价值

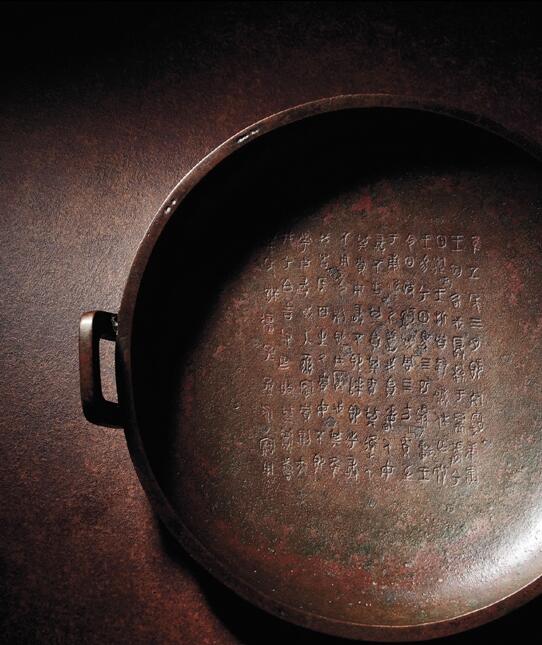

西周宣王五年 青铜兮甲盘 高:11.7cm 直径:47cm

兮甲盘是汉代到宋代期间出土的商周青铜器中唯一流传至今的瑰宝。南宋初年即有著录,其出版、著录、论述的书籍、期刊多达百种。南宋宫廷旧藏,元代书法大家鲜于枢、清代金石学大家陈介祺都曾收藏。铭文133字,记载中央王朝西周倒数第二王周宣王的历史,是已知国内拍卖市场中字数最多、级别最高、分量最重的青铜器之一。依据传世文献,器主兮甲就是尹吉甫,是当时的军事家、政治家和大诗人,文武双全。他是《诗经》的主要编纂人,保留和弘扬了中国早期文化,被认作“诗祖”。

铭文反映了四点内容:一、兮甲跟随周王北伐匈奴获胜。较兮甲盘稍晚几年的另一件青铜盘“虢季子白盘”,同样记录北伐之事,是国家博物馆镇馆之宝。二、兮甲治理南淮夷,维护了王朝东南边疆的稳定。三、兮甲监督贡赋,规范商贸,严明法律,是治理国家的重臣,开启了西周中兴。四、南淮夷向周的进贡主要是丝织品,线路自黄淮到陕西,是早期的“丝绸之路”。正如王国维所说:“此种重器,其足羽翼经史,更在毛公诸鼎之上。”

兮甲盘是传世的国宝重器,南宋时藏于绍兴内府,南宋末年战乱,此盘流出内府,逐渐不为人知,遂湮灭无闻。元代流落民间,大书法家、鉴藏家鲜于枢在僚属李顺父家发现此盘,已被其家人折断盘足,以作炊饼用具。哲人识宝,遂与收藏,兮甲盘重放光彩。清代又入保定官库。清代末年,辗转落入著名收藏家陈介祺之手,之后失踪,不知收藏所在。

真器下落不明,于是赝品时有出现。上世纪四、五十年代,传闻日本书道博物馆收藏有兮甲盘。然而,经多位专家鉴定,令人失望,这是一件民国时期伪造的兮甲盘。上世纪80年代,又传香港中文大学也有一件兮甲盘,后经专家鉴定,发现这件所谓的兮甲盘,盘体确是周代的真品,但盘中的铭文却是后人伪作,是依据《三代吉金文存》兮甲盘铭文拓本用强酸腐蚀而成,字口风韵与陈氏的原始拓本相差甚远,也是一件赝品。

2014年11月在武汉举行的中国(湖北)文化艺术品博览会展出一件兮甲盘,中国文物信息咨询中心邀请国家文物鉴定委员会数位专家进行鉴定,不论从形制、纹饰、皮壳锈色、铸造遗痕,以及铭文书体,都可以确定这就是失传已久的赫赫有名的西周重器兮甲盘的真品,特别是这件兮甲盘铭文拓本与陈介祺的原始拓本丝毫不差。兮甲盘真器的重现,是学术界和收藏界的一件盛事,我们率先目睹了这件国宝的光辉风采。

兮甲盘,现高11.7厘米、直径47厘米。敞口浅腹,窄沿方唇,内底微向下凹,一对附耳高出盘口,两耳各有一对横梁与盘沿连接,圈足残缺。腹部饰窃曲纹,耳内外均饰重环纹,简洁朴实。

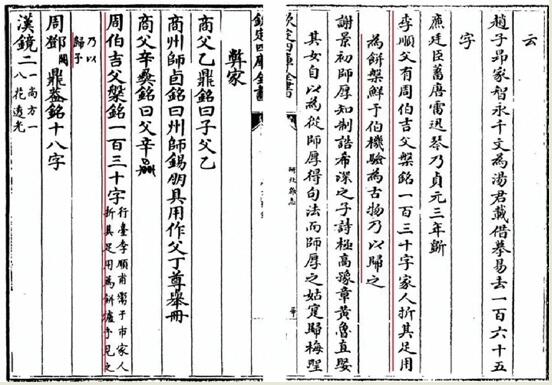

元代 鲜于枢 困学斋杂录

兮甲盘的造型、纹饰简洁,其内底133字的长篇铭文,内容十分丰富,价值弥足珍贵。铭文记录有西周王朝与玁狁的战争,与南淮夷的贡赋关系,诏令诸侯百姓进行贸易的命令等,是非常重要的历史文献,其中反映了很多典籍中久已缺载的历史事实,更是十分宝贵。不论是文体还是内容在西周金文中都不多见,这是历代收藏家所看重之处。

铭文大意是说:周宣王五年三月,国王亲自率兵讨伐玁狁,兮甲随王出征,杀敌执俘,荣立战功,宣王赏赐给兮甲马四匹车一辆。又命令兮甲掌管成周及四方的交纳粮赋。南淮夷本来就是顺从周王朝的贡纳之臣,不敢不缴纳贡赋,不敢不运送通商货物,否则将兴兵讨伐。凡属南淮夷来的人,必须到指定的地方留住;做买卖的商人,必须到政府管理的市场营业,胆敢不服从周王的命令,则受刑罚处置。周王朝属下的诸侯、百姓做买卖,胆敢不到市场上去,胆敢擅自接纳蛮夷的奸商,也要受到严厉的惩罚。

铭文中的兮甲,亦称兮伯吉父、兮吉父、伯吉父。该人名甲,字吉父,“兮”是其氏称,“伯”是其在兄弟间的排行。该人是周宣王时期的重臣,也就是《诗·小雅·六月》“文武吉甫,万邦为宪”中的吉甫,“甫”与“父”字相通。《竹书纪年》和《书序》又称为“尹吉甫”。“尹”是其官职。“甲”是天干的开始,“吉”也有始义。名与字含义相同,两相呼应。

尹吉甫是西周宣王时代的辅弼大臣,武功文治都建有重大的功业,是对华夏民族发展有突出贡献的历史人物。他又是确凿可信的西周大诗人。《诗·大雅》中的《崧高》、《烝民》、《韩奕》、《江汉》诸篇都是他的作品。他的多篇政冶抒情诗,或誉或刺,在思想上和艺术上已相当成熟,比战国时代楚国的屈原要早400多年。

尹吉甫的青铜器,历代出土甚多,最著名的除兮甲盘外,见于著录的还有清代出土的兮吉父簋,道光年间陕西宝鸡县出土的兮伯吉父盨盖,1940年陕西扶风县任家村铜器窖藏出土的吉父鼎、善夫吉父鼎,善夫吉父鬲(10件)、善夫吉父簠、善夫吉父盂、善夫吉父 (2件),1972年陕西扶风县北桥村铜器窖藏出土的伯吉父鼎、伯吉父簋和伯吉父匜等。

兮甲盘自宋元以来,有宋张抡的《绍兴内府古器评》、元鲜于枢的《困学斋杂录》、清代吴大澂的《愙斋集古录》、近代罗振玉的《三代吉金文存》、郭沫若的《两周金文辞大系图录考释》、中国社会科学院考古研究所的《殷周金文集成》、严一萍的《金文总集》、吴镇烽的《商周青铜器铭文暨图像集成》等35种图书著录,方浚益、王国维、郭沫若、杨树达、李学勤、连劭名等10多位专家学者进行了考释,足见其重要程度。

总之,兮甲盘是迄今所见传世青铜器中,流传年代最久远的国宝重器,从宋代至今,屡遭不幸,时隐时现,实属不易。它是汉代到宋代其间出土的商周青铜器中唯一流传至今的一件瑰宝。兮甲盘铸造于周宣王五年(公元前823年),年代明确,铭文所记内容,时间、地点、人物、事件齐全,涉及的人物为周宣王及其重臣尹吉甫,涉及的事件包括宣王伐玁狁的战争、尹吉甫司政成周及四方绩,以及贸易管理等,对于研究西周王朝与北方玁狁、南方淮夷等少数部族的关系,西周的赋税制度、市场管理等方面,均具有重要价值。正如王国维所说:“此种重器,其足羽翼经史,更在毛公鼎之上。”

(作者吴镇烽 为国家文物鉴定委员会委员、青铜器鉴定专家)

民国时期 容庚著 《商周彝器通考》 兮甲盘刊印图

兮甲盘的文字考

2014年11月,在湖北省武汉市举办了中国(湖北)文化艺术品博览会,我和吴镇烽被邀参加该会。会上展出的青铜器中,有一兮甲盘引人注目。因为早在千年前的宋代,该盘便出土,收入宫中。元代时流落市场,被李顺甫买回,其家人将盘圈足打掉,制成烙饼的煎锅,再由书法大家鲜于枢发现得到。后又辗转收藏,清末归于大收藏家陈介祺,其后不知下落。如今,失踪多年的实物重现,经我们鉴定:该器的铸造工艺与保存现状均为真品。铭文又同著录的完全符合。是日本书道博物馆及香港中文大学文物馆所藏两件无法相比的。此盘流传有序,失而复得,可喜可贺。

中国国家博物馆现藏的虢季子白盘,有铭文一百一十字,乃韵文,且同为西周晚期宣王之器。而该盘铭:“搏伐玁狁,于洛之阳。”此盘一百三十三字,盘铭:“王初各伐玁狁于,兮甲从王。”玁狁为周西北方少数民族,春秋时,在秦国晋国的追击下,被迫迁往伊洛一带。当然,夷、宣时的多友鼎、不簋、逨鼎均提到与玁狁作战。兮甲盘在记载此事时,更充实了物证。从这一方面看,已具有极为重要的历史价值。

有趣的是虢季子白盘,清代于宝鸡出土后,也经历坎坷,甚至用作养马装料的马槽。此种大方盘绝非洗浴用的,而是一种铭刻武功的记功“碑”。墨子所谓“书之竹帛,琢之盘盂”,其底较平而面积大,将重要铭功记事,刻铸其上,便可在宗庙中永久保存。因此兮甲盘的珍贵价值,突出体现在铭文上,其史料可与《尚书》一篇相比。

兮甲盘铭文及拓片

兮甲盘铭文:“淮夷旧我(帛)畮人,毋敢不出其(帛)其责(积)。其进人,其贮,毋敢不即(次),即市。敢不用命,则即刑伐。其隹(惟)我者(诸)侯、百姓,厥贮毋不即市,毋敢或入蛮贮,则亦刑。”

这一段是责令诸侯百姓(当时的百姓指百官),如经商不就市,或敢在蛮夷之间从事不正当的贸易,都要受惩罚。学者间向对“贮”字有不同释读,或释“贾”,或释其它字。笔者认为,这个字既有积藏之意,又有买卖之意,总之均是指商贾贸易。该盘铭讲明周王对淮夷的政策法令,反映有贡赋、守职、通使和商业。一篇铭文既反映战争,又反映商贸,是很难得的宝贵史料。

还有一件宣王时器是1974年陕西武功县周代遗址出土的驹父盨,记载南仲邦父命驹父到南淮夷征赋贡时,要谨慎对待夷俗,要“献厥服”。那里所贡是丝织品,表明西周王室贵族从黄淮一带征收丝织品。《周礼·大行人》:“其贡服物。”郑玄注:“服物,元(玄)纁絺纩也。”所以,在西周晚期,从黄淮一带通往陕西宗周,也是一条“丝绸之路”。

由此而知,兮甲盘是西周王朝同东方各族之间的政治、经济往来和融合的见证物。

(作者郝本性 为青铜器鉴定专家)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量