在画中找细节并和现实作对比 并不为中国人所取

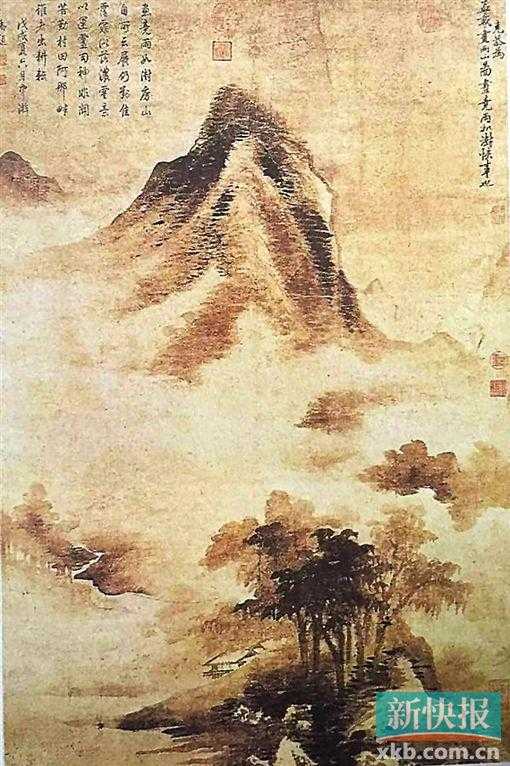

■传为高克恭 雨山图

■贡布里希(英国著名艺术史家)

佛教不仅通过给予艺术家新任务对中国艺术产生影响;它还带来了对待绘画的崭新态度,即十分尊重艺术家的成就,在古希腊和文艺复兴时期以前的欧洲,都还没有出现过这种情况。中国人是第一个不认为作画卑微下贱的民族,他们把画家和富有灵感的诗人同等看待。

东方的宗教教导说,没有比正确的参悟更重要的了。参悟就是连续几个小时的沉思默想某一个神圣至理,心里确定一个观念以后抓住不放,从各个方面去反复观察。这是东方人的一种精神训练,他们过去一直重视这种训练,超过了我们西方人对于运动和体育训练的重视程度。一些和尚整天静坐参悟某一个词语,心里反复考虑,倾听着那神圣的词语出现之前和之后的一片静寂。另一些和尚则参悟自然界的事物。例如参悟水,参悟我们可能从中悟出什么道理来,它是多么平凡,多么柔顺,却又能冲蚀坚硬的磐石,它是多么清澈、多么凉爽、多么静心澄虑,给干涸的田野带来了生命;或者参悟山,它是多么坚强,多么气派,然而又多么宽厚,允许树木生长于其上。

恐怕正是因为这个缘故,中国的宗教艺术才较少用来叙述关于佛教和中国贤哲的传说,较少宣讲某一条个别的教义——跟中世纪使用的基督教艺术不同——而是用艺术去辅助参悟。虔诚的艺术家开始以毕恭毕敬的态度画山水,不是想进行什么个别的教导,也不是仅仅当做装饰品,而是给深思提供材料。他们的画是画在绢本卷轴上,保存在珍贵的匣椟之中;只有在相当安静时,才打开来观看和玩味,很像是人们打开一本诗集对一首好诗再三的吟诵咏叹。这就是中国的12世纪和13世纪时最伟大的风景画中所蕴涵的意图。我们不易再去体会那种心情,因为我们是浮躁的西方人,对那种参悟的功夫缺乏耐心和理解——我想我们在这方面的欠缺不亚于中国古人在体育训练技术方面的欠缺。

但是,如果我们长时间地仔细观看马远《对月图》那样一幅画,大概就会开始对它们的创作目的和高尚精神有所觉察。当然我们绝不能指望那是描绘真实景色的图画和描绘风景胜地的图片。中国艺术家不到户外去面对母题坐下来画速写。他们竟用一种参悟和凝神的奇怪方式来学习艺术,这样,他们就不从研究大自然入手,而是从研究名家的作品入手,首先学会“怎样画松”“怎样画石”“怎样画云”。只是在全面掌握了这种技巧以后,他们才去游历和凝视自然之美,以便体会山水的意境。他们回家以后,就尝试重新体会那些情调,把他们的松树、山石和云彩的形象组织起来,很像一位诗人把他散步时心中涌现的形象贯穿在一起。

那些中国大师的抱负是掌握运笔用墨的功夫,使得自己能够趁着灵感的兴之所至,及时写下心目中盘旋的奇观。他们常常是在同一绢本上写几行诗,画一幅画。所以,在画中寻求细节,然后再把它们跟现实世界进行比较的作法,在中国人看来是幼稚浅薄的。他们是要在画中找到流露出艺术家激情的痕迹。我们可能难以欣赏那些最大胆的作品,例如传为高克恭的《雨山图》,仅仅有一些朦朦胧胧的山峰形状从云中显露出来。但是,一旦我们尝试立足于画家的地位,体验一下他对那些巍峨的山峰想必已产生过的肃然心情,我们至少也能隐约感受到中国人在艺术方面最重视的是什么。

这种有节制的中国艺术只是审慎的选取几个简单的大自然母题,自有某种妙处。但是,不言而喻,这种作画方法也有危险性。随着时间的推移,可以用来画竹竿画凹凸山石的笔法,几乎每一种都有传统的根基和名目,而且前人的作品博得了无比巨大的普遍赞美,艺术家越来越不敢依靠自己的灵感了。在以后的若干世纪里,在中国和日本(日本采用了中国的观念),绘画的标准一直很高,但是艺术越来越像是高雅、复杂的游戏。只是在18世纪跟西方艺术成就有了新的接触以后,日本艺术家才敢把东方的画法运用到新题材之中。

(本版文字节选自马未都《茶当酒集》、贡布里希《艺术的故事》,有删节,题目为编辑所拟)

分享让更多人看到

推荐阅读

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量