大道躬行——徐利明其人其艺

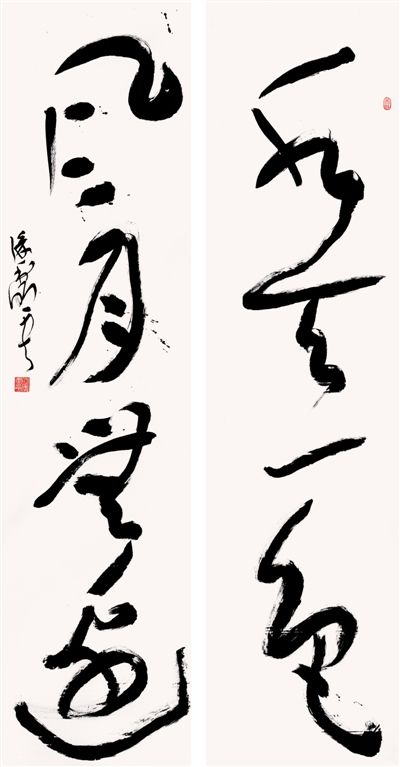

水天一色 风月无边(草书)

徐利明

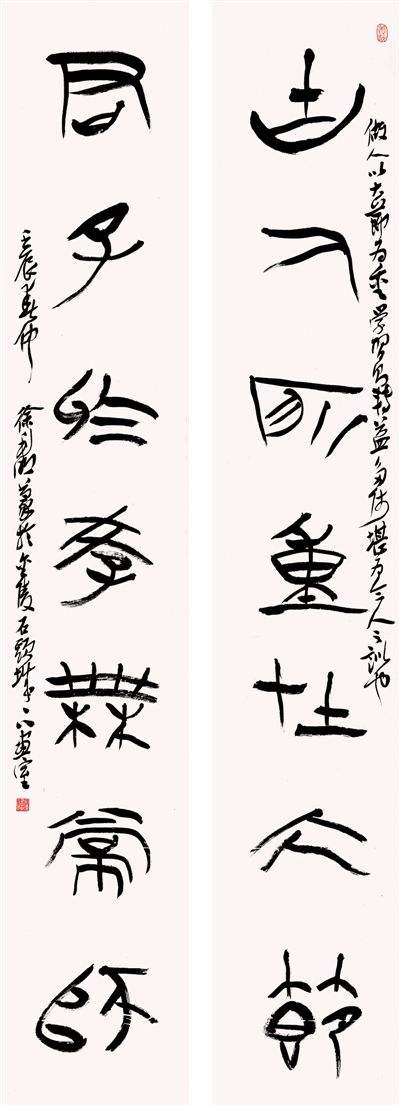

古人所重在大节 君子于学无常师(篆书)

徐利明

中国传统文化自古便有雅俗之分、显隐之分、庙堂和山林之分,可谓博大精深,体系庞大而复杂。在这个包含种种子目录且思想相反相成的庞杂体系里,文人士大夫阶层曾取代贵族成为文化的创造者和传承者。他们“以天下为己任”,从而建构起一种为社会各个阶层都能接受的文化体系,以及贯穿中国两千多年历史进程的精神传统。这种精神传统,和中国政治、历史、哲学、文学、艺术有着密切的联系,其中,诗书画印的一体化最集中地体现出这种传统的特质——文化精神高蹈,审美境界融通。徐利明便是这种精神传统的践行者。

通则久

徐利明的艺术世界,诗书画印四美俱全。这一特点充分展现在近期于中国国家博物馆举办的“养吾浩然之气——徐利明书画篆刻第三回晋京展”中:100余件展品,涵盖诗、书、画、印、瓷、壶。他选择富有哲理的诗句,以各种书体、不同幅式以及各种印式,进行书法篆刻创作;他以“岁寒三友”等题材寄寓对文人品格的追求,进行写意花鸟画创作;他还在青花瓷器上自作书画,在紫砂壶上自刻书画……作为专业创作和研究人员,徐利明在传统文人艺术样式中实现着境界追求,更在面向时代的抒写中精勤于艺术创造和学术思考。

诗书画印一体化的过程,也是中国文人构筑并不断完善审美价值体系的过程。四者的融会,让文人艺术在想象上更加丰富、志趣上更加高远、境界上更加幽深,同时对创作者的全面修养提出了更高的要求。“一个艺术家如果将自己的目标定在‘诗、书、画、印’四个方面皆有建树,那就需要长久下功夫,而且是综合性的功夫”,徐利明是这样想的,也是这样做的。

与许多艺术家一样,徐利明之所以走上艺术创作道路,既为兴趣所向,也为环境熏陶。他自幼在善古诗词、书法的舅舅那里受到潜移默化的影响,中学开始学习素描与色彩。初中毕业时,南京市文化局招美工,徐利明被录取并分配到美术公司从事美术设计。从事设计的他,没有忘记书法。工作之余,徐利明在田原老师的指导下埋头书学,为后来在书坛崭露头角打下了基本功。

1978年,从事美术设计工作近八年的徐利明考入南京艺术学院。本科四年,学习工艺绘画专业的他,对诸画科均有所涉猎,书法篆刻此时对他而言只是课外功,但他勤于学、敏于思。本科二年级,他趁去苏州实习的机会,带着林散之先生的推荐信去拜访沙曼翁。他惊服于沙先生的隶法汉简,从此开始了对汉简的研习。1980年,徐利明以一幅效法汉简书体的隶书条幅入选在沈阳举办的“全国第一届书法篆刻展”,初露锋芒,也为他后来的专业选择埋下了伏笔。1982年,本科毕业后徐利明考取陈大羽先生的硕士生,书法篆刻正式成了他的专业。一年后,徐利明的篆刻获“全国评比一等奖”;三年后,他毕业留校任教;六年后,他出版了译著《书法与现代思潮》。从此,徐利明不断在奋进中收获着:1997年被评为中国文联首届“德艺双馨”文艺家;1998年出版《五体临帖示范》教材;2001年获“第一届中国书法兰亭奖金奖”;2004年获“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号并在中国美术馆举办个展;2009年出版《中国书法风格史》……

自助者天助之。除了自身的天赋与勤奋,徐利明在成长道路上还得到了诸多名师的赏识、指点与帮助——18岁以后,他先后得到田原、启功、林散之、沙曼翁等先生的关心与指导。攻读博士研究生时,他在林树中老师的指导下,又专攻中国美术史。其间,书画鉴定课程得到徐邦达先生的指导。先生们传统文化的根基既深且广,从不同的角度推促着他在诗、书、画、印包括理论研究各个方面齐头并进,也由此奠定了他宽博的学养基础。

“不必‘三绝’,但须‘四全’”,这是潘天寿在中国画教学中的主张,也是徐利明一生尊崇的信条。在他看来,书、画、印三者,书法是根本,由书法可以延伸到篆刻和中国画。而书、画、篆刻必须要有诗魂,才能具备无穷的感人的力量。这种中国传统文人艺术模式,集中、高度地体现着中国传统文化的精神。因此,在艺术创作和艺术教育普遍呈现钻研方向越来越偏、越来越窄的情况下,徐利明要求他的学生必须拓宽专业基础。因为在他看来,只有拥有广博的学识、高超的思想境界、宽广的胸怀,书法的境界才能浑厚起来、充实起来、博大起来。

“五体与篆刻全能,巨制与小品兼工,学识与功力并进”,是徐利明提出的教学目标。他这样要求自己,也这样要求学生,可谓是志美行厉的追求。

正则刚

“养吾浩然之气”,作为徐利明此次展览的标题,或许正反映出他在宽博的学养之上的至高追求。

“浩然之气”,“配义与道”而生,为千古文人志士所尊崇。从小崇拜英雄的徐利明,一直敬仰那些重民族气节的人、志存高远不畏艰险的人、刻苦学习坚韧不拔的人。因此,他不但在艺术创作中努力追求至大至刚的精神气象,还重视书法风气的引领,也毫不回避文艺作品的社会教化功能,并常常针对艺术创作上的乱象发表针砭时弊的言论。

“竞技书法”,是他针对近些年全国书坛书法创作和展览评比的弊端提出的批评。他认为,书法一旦沦落到“竞技书法”的地步,就会过分地夸大书法的形式表现和技巧的卖弄,忽视人品、书品等方面的修养,导致本来追求艺术美和精神美的高雅艺术,变成了一种不择手段、不惜一切代价去追求奖项和职务的恶行。

书法创作中张扬“丑书”的现象,也是徐利明所批判的——“简单化地理解民间书法的拙朴趣味,将笔法消解为涂抹,将结体的天真拙朴曲解为支离怪异,实远离民间书法真率淳朴的天趣,同时又破坏了传统书法中具有很高美学价值的基本形式规则与法度”。篆刻艺术方面,他认为也存在类似的问题——“妄造篆字结构;书法笔意泯灭,雕饰气过甚;字形故作支离,势态过度夸张等,都反映了当代篆刻创作中,追求荒率古拙走向极端,反造成做作卖弄、趣味低俗的不良倾向”。他不无忧虑地指出,书法篆刻如果这样发展下去,必将在一片张扬个性、崇尚创新的高调声中走向败亡。

徐利明并不反对创新。2003年,在中央电视台《东方之子》栏目录制节目时,主持人让他用一句话作结束语,他说:“保持基调,不断有所新变;永不停止,绝不定型。”他要让书法风格成为活性的、发展的,而非僵化的、固定的,但他所追求的新变,是融会贯通基础上的自成风范,是艺术发展的大道和正途。

“‘传’是传承,‘统’是纲纪、准则”。徐利明对待传承与创新的态度很明确:吃透传统,不急于求成,不片面强调树立个人风格。他认为,只有研究、吸取、消化传统中的形式技巧、情调趣味,在创作中把前人优秀的东西在笔墨中体现出来,才能把古法化为己有。同时,自己的个性、气质、思想境界也会慢慢渗透到古法中,这才是形成个人风格的过程。“这个过程应该很长、不应该过短,我们不提倡吃激素、催生、催长。风格的形成和高雅的品位是‘养’出来的,这就要看创作者本身有没有定力,只有不计较既得利益,不患得患失,将来才有可能得正果”。

“正果”何解?徐利明时常说,作书最重要的首先是由贯气得势,其次再言笔法、字法、章法、墨法;又特别指出,书法的艺术美天生丽质,书法的精神美则要靠自觉修为;他还始终强调,在创作上路子正不正,能不能弘扬民族传统艺术的精神,应该成为艺术家经常思考的问题。因此,书法所贯之气,既是连贯性的书写节奏所造就的书法神韵,更是文人的气节与风骨,是“涵养吾气而后可”的气象与胸襟。至大至刚的“浩然之气”需要养,艺术的修为也要经历重重考验,惟有初心不改,方能步入正途,修成正果,泽润众生。

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量