上海图书馆藏《国朝名贤手札》初、续两集三十册,为吴兴庞元济虚斋故物。虚斋所藏法书墨迹以及八十册书画便面,虽曾经打算另录一编,以供艺林赏析,但终究未能如愿。因此之故,我们今天已无法得知庞氏斋中究竟藏有多少历代尺牍,不过,略一披览这部《手札》,即可知道,清代名家尺牍虽为其余兴所及,但一如藏画,同样渊源有自,蔚为大观。

梁颖

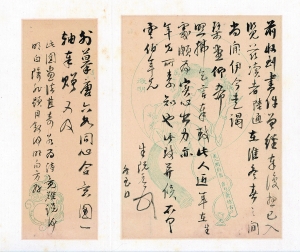

庞莱臣旧藏阮元手札(现藏上海图书馆)

庞莱臣旧藏阮元手札(现藏上海图书馆)上海图书馆藏《国朝名贤手札》初、续两集三十册,据陆恢题签及签上“虚斋藏札”小印,知为吴兴庞元济(1864-1949)虚斋故物。虚斋以古书画收藏名满天下,自谓“嗜画入骨”,先后编印有《虚斋名画録》、《续録》传世,惟其所藏法书墨迹以及八十册书画便面,虽曾经打算另录一编,以供艺林赏析,但终究未能如愿。因此之故,我们今天已无法得知庞氏斋中究竟藏有多少历代尺牍,不过,略一披览这部《手札》,即可知道,清代名家尺牍虽为其余兴所及,但一如藏画,同样渊源有自,蔚为大观。

一

《国朝名贤手札》上的题跋和藏印显示此集源出多家旧藏,其中最引人瞩目者,为清初的范永祺和清末的沈德寿两家。

范永祺(1727-1796),字凤颉,号莪亭,浙江鄞县人。据秦瀛《范莪亭七十寿序》所云:

莪亭生有异禀,为文好深湛之思,于学无不博。年六十始举于乡,絶迹公交车,著书甬江之上。草屋数楹,有所为瓮天居者,虽隘而能庋经史百家数千卷,前人名迹数百种,以此自娱。足不逾百里,而海内好古渊雅之士无不知莪亭,过甬江者必于莪亭是主,与之商榷考订,上下其议论,娓娓不倦。

可知其人科场不甚得意,因之绝迹仕途,足不出乡里,以典籍书画自娱,而尤其钟意于名家手迹。钱大昕在《孝廉范君墓志铭》中同样点出了他对尺牍收藏的独特嗜好:

君博览强记,好收藏明代及国朝名公尺牍,自硕辅名儒、忠臣孝子、文人逸士,以及闺阁方外,靡不收录。考其时代爵里行谊,别为序录,以寓论世尚友之旨。其仕宦显达而为清议所斥者,翰墨虽工,弃勿录也。

范永祺的收藏范围,从明代诸贤一直延伸到同时各家,而后者尤其显示出他别具一格的超前眼光。因为乔木故家,往往将先世交游尺牍世袭珍藏,传为家族世守之宝,绝不会轻易示人,更不容任意流散,因此有一睹真容的机会已是不浅的眼缘,更遑论征集。足不出乡里的范永祺,完全是通过自己长年孜孜不倦建立的广阔交游,经由这些途径多方访求,受赠、购买、交换,锱铢积累,终于收获了数量可观的明清手札,而同辈友朋给他的书信,自然也无一例外地得到了妥善的珍藏。

清末民初的沈德寿,是范永祺的同里后辈,范氏的旧藏,有些后来就成了他的斋中之物,而本书手札上“延禄轩鉴赏尺牍印”、“延禄轩尺牍癖”等累累藏印,说明他对尺牍的嗜好绝不下于他的前辈。

沈德寿(1862-1925),字长龄,号药庵。其《抱经楼书目记》自序有言:

余弱冠时,好古人书画及历朝诸家尺牍,遇有所获,必详其姓氏,识其真赝,乃以采拾,二十年来属目者以数千计。所蓄既伙,非敢自诩珍藏,盖以存前人之真迹,贻后人之鉴信也。

在参观皕宋楼之后,沈又开始了图书的收藏,以他“仅中人产”的家境,鱼与熊掌恐难兼得,收书之后,尺牍之癖不会不受影响,或许不得不舍弃,而虚斋所藏,就有相当一部分得自沈氏。今天看来,在书林沈德寿仅仅是一位不甚引人关注的小藏家,反倒是他为图书而放弃的尺牍收藏,有着同辈人不易企及的品质。

庞莱臣旧藏恽寿平手札(现藏上海图书馆)

庞莱臣旧藏恽寿平手札(现藏上海图书馆)二

《国朝名贤手札初集》二十册,收手札156家378通,《续集》十册,收141家203通,剔除重复作者,凡260家581通,外收约书一纸。

集中260家作者,自生于1582年(明万历十年)的恽本初起,至生于1805年(清嘉庆十年)的姚燮止,其间绵延约二百余年。以这一历史时期的存世手札而论,这部集藏尺牍的规模是相当惊人的。例如,清道光间海盐吴修辑刻的《昭代名人尺牍》,计二十四卷六百余家七百三十余札,数量虽多于此集,而其底本则分别借自梁同书、张廷济、潘奕隽、钱泳、孙星衍、阮元等四十余家收藏,非一己之所有,两相比较,即可见虚斋的汇聚之功。

至所谓“名贤”,自范永祺以还,始终有严格的标准,声望自然不可忽略,而品节更为重中之重,钱大昕所谓“其仕宦显达而为清议所斥者,翰墨虽工,弃勿録也”,正是指此。反之则不然,品节为世所重者,即使不以辞章翰墨名世,其手书仍然会成为收藏家孜孜以求的目标。如集中唯一一件并非尺牍的墨迹,就出于康熙间以清廉著称的名臣陆陇其之手。这种“迹以人重”的标准,可以说代表了文人士大夫阶层的主流品鉴观念。

当然,尺牍之得以被收藏的一大原因,毕竟在于它是书法尤其是行书艺术的主要载体之一。《手札》汇集了明末至清道咸间诸多书家的墨迹,其中,傅山十五札、梁同书二十札、王文治二十一札、阮元十六札,在传世集藏尺牍中尤属荦荦大观。这些手札,对研究这一时期书法艺术的参考价值,自无须申论。

值得一提的是,除了墨迹本身,手札文字内也包含有关于书法的有趣议论。在给弟子陈文述的信中,阮元写道:

外附去拙论二篇,其论书法颇自矜,以为非今人所及知。在京时桂香东持示诒晋斋,诒晋斋为之摇首。然自从一见此论,即不写欧字,骤变而写虞,良由不肯破除晋派,亦自知欧非王出,尚不以此论为全谬耳。至于北派书法,近今惟高爽泉天分学力足以名家,其将来成就身份揔在山舟、梦楼两家之上,特无位且名未显耳。乞以一帙示之,并道区区之意,使从吾说而无疑者,实有能手,不亦美欤。

这段文字涵义丰富。阮元在嘉庆十六年前后作《南北书派论》、《北碑南帖论》,以为欧、褚旧规源出汉魏古法,实乃书法正道,因之不遗余力地推尊北派碑学。但是,虽然阮元对自己提出的理论颇自矜许,同时人却未必有多少认同,因而反响寥寥。从这通手札可以看出,阮元实际上极为关注时人对自己理论的反应,所以当得知成亲王看了《南北书派论》之后,虽未首肯,但由写欧骤变为写虞,事实上等于认同了自己的观点之后,特地写信将此事告知了陈文述。同时,他又在信中对步法欧、褚的高垲(爽泉)作出了极高的评价,预言其将来的成就身份将超越梁同书、王文治。当然,阮元不会意识不到书法品第与书家身份地位之间的关系,仅仅凭借技艺是不足以得到承认的。事实上,无论书法成就如何,“无位且名未显”的境遇,就注定高垲绝无可能在书史上得到阮元所期许的地位。

上举阮元手札,实际上已体现了尺牍另一方面的价值,简言之即史料价值。对于史学家来说,尺牍在这方面的价值仅有日记差堪比拟,因为尺牍作为私人通信,同日记一样,往往保存了作者不欲公开的真实想法,由此可以使研究者挖掘出在公开文字中难以显露的背景信息,互相参证,调节甚至校正观察史实的角度,从而对相关的人物和事件得出更准确的结论。阮元对高垲的评价即是一例,还可以再举一例:

鞠翁人谓其才胜于德,余谓其德胜于才,以彼朋情世故,并非大险,即操守在前三十年算是廉吏,惟事极颠倒错乱,才不足以定之。即如苇荡,愚者不为,而受人欺,竹香之事,大舛不顾,大漏不塞。苏家山若非泰山之雨,必误全漕。方荣升案,如果虚心依我言在江宁密访,可早破三个月。凡此皆余与四年共事而知之者。彼其转败为功,因短见长,皆时运为之,非才之故也。

信中“鞠翁”即百龄,为乾隆三十七年进士,嘉庆十八年拜协办大学士,官两江总督,阮元在漕运总督任上曾与之共事四年。百龄身故后,时人有“才胜于德”的评价,而阮元的看法则完全相反。他在信中列举苇荡、苏家山、方荣升三案,说明百龄处理公事极为颠倒错乱,其能得善终,实出于运气,与他的才能无关。这种议论,可想而知,是决不可能形诸公开文字的。无论阮元的看法到底在多大程度上与事实相符,对于后代史家更客观地评价百龄的功过,无疑是有帮助的。

私信中的言论,既有作者对他人的臧否,也有作者针对自己的评价。初集册十三孙星衍致许兆椿手札云:

到京后托芘光景尚好,惟校书度日,忙不可说。一日仅得一金,一切用度幸尚可支耳。弟在此周孙星衍少负才名,又博极群书,是以往往目无余子,以狂傲的面目示人。在陕西巡抚毕沅幕中,每每因不拘细行而为人诟病,幸得毕沅格外的优容,免于攻讦的伤害,但孙喜好冶游的行径每每喧传于众口,虽同时人未便笔之于书,后代的笔记却不会错过。此信“坐实”了这些传闻,但同时也表露了孙星衍的自我反省,以及改弦更张的决心,渊如先生以后在经史、诸子、训诂、金石等诸多领域取得令人瞩目的成就,不是没有理由的。上引短短几句话,从某种意义上说,标志了其学术生涯的一个重要转折。

上引例证说明,一旦了解了书信的写作背景,那么对我们来说,尺牍就不仅仅是作者意见的表达,同时也是作者意图的表露,甚至是作者品行的表现。续集册七有翁方纲致谢启昆一札:

今此札却为两峰罗君写者。两峰三度北上,居京师前后十数年,今以邗上曾运使为之措行费而乃得归,非其专托愚为作札于老友前也,愚则亦非欲特为两峰作札也。记得昔同饭莫韵亭斋中,韵亭语及两峰之画,觉吾友意言间有不甚满许之之光景,彼时愚亦未尝细说也。两峰之画,专学杭人金寿门,作窠石梅花,非奚铁生之常作山水大幅者,然而画学之源委则其胸中透彻之至。扬州人多习见其乡所谓文章烟月者,即以诗道论之,每区浙人目为浙派,此囿于方隅者也。惟两峰则于杭人丁敬身、金寿门具有师承,丁敬身之金石,金寿门之翰墨,两峰具能得其来历,后进之士,问津诗画所必资也。即以所刻《香叶草堂诗》一卷,亦愚所手定者,虽极浅浅,然不俗也。若得此人结诗画荒居于西湖之上,与一二枯禅衲子续冬心亦谙偈子,何减云林、贞居一辈乎。且其人非书呆不晓事务者可比,又非外间游客多事干预公务者可比,即以其今此之行却不专来托画作札,亦可以见其为人。而愚之夙怀欲为之述此真意非一日矣,故因此次南归之便而致札,惟吾老友鉴之,恐吾友以为不悉尊意而漫为写札也,故复缕缕述之,以见此札之非出于其祈请耳。

此信写于嘉庆三年。是年冬,倦游京师十数年的罗聘,得到时任两淮盐政曾燠的资助,由次子罗允绍迎归扬州故里。离京前,好友翁方纲、赵怀玉、法式善、吴锡麒等都有诗文赠行。

方纲与罗聘初识于钱载(萚石)之木鸡轩,时在乾隆三十七年。此后两人相交二十余年,以诗文书画金石之学互通款曲,结下了深厚的友谊,罗聘的诗集,也由翁为之编定。罗聘南归之时,英廉(竹井)、钱载都已离世,翁有感于挚友晚境凄凉,但又无力助其脱离困境,心中耿耿,为此特意致信时在浙江布政使任上的门人谢启昆,预为罗聘优容,有意托其就近照拂。因感觉谢启昆以往不甚看重罗聘,故于罗之画学、诗道、人品谆谆言之,且反复声明此信决非出于请托。罗聘于次年去世,谢则调任广西巡抚,此信未必发生什么作用,但这封幸存于世的手札,为翁、罗两人之间的友谊留下了一则感人至深的见证。

罗聘潦倒一生,究其原因,实由于未登正途,而士流对科举的无比重视,在本集诸多手札中,在在得到反映。我们看一下其中两个特别突出的例子,初集册四丁敬致张燕昌手札:

前发书后念贤友之甚。赴举吉日择于何日?虽意趣不在功名,然当念尊大人先生喜汝进学之候也。将好朱卷乘天气爽温得烂熟,入场只辨圆活秀丽一路,潇潇洒洒,一气呵成,则必得矣,不可漫然只在好古敏求上也。莫鄙老夫言之不韵,念之实切耳,千万千万。

丁敬于乾隆元年举博学鸿词,不就,隐身市肆。杭世骏《丁隐君传》称其“家在候潮门外,邻保皆野人也,酿曲糵自给,未尝自异”;梁同书为《砚林诗集》作序时也说“先生擅文同四绝,诗之外篆隶镌刻各臻高妙,不肯轻与人作,遇达官富人,尤靳之”,可见士流皆视其为人清高絶俗。然而对自己关心的晚辈,丁敬却反复叮咛,务必要认真对待考试,不可蹈袭自己的旧路,影响前途。若非手迹就在眼前,几难以想象此等言语是出于“隐君”丁敬之口。

又初集册八梁同书致范永祺手札:

不意十月之二十一日二舍侄病作,似疟非疟,并非大病,一路发散,亦未误投补剂,没前一日尚不料其不起,顷刻间变陷,遂挽回无及,盖此月初三日事也。舍下自去夏曜北,舍侄之妇患毒不起,至今年夏秋节次多故,然皆不甚紧要。独此子于寒家大有关系,颇能研心经传,亦尚有志功名,冀其再得寸进,以续先世甲科,弟之愿足矣。此子亡后,更无可望,且伊一子一孙子,虽幸获一衿,未谙世故,学力未充,弟以垂暮之年,而犹欲教督其后来,理料其一切,势固甚难,然又万无恝置之理,以是一恸之后万念俱灰,百忧并集,形容枯瘁,览镜自伤,犹幸食息如常。夜间本不善睡,近则推排不去者只此一事,往往鱼目长悬,暗涙渍枕,此种情况,真不堪为知我爱我者道也。

同书父梁诗正雍正八年一甲三名进士,乾隆十四年兼掌翰林院、官协办大学士,二十八年授东阁大学士,卒谥“文庄”,此所谓“先世甲科”。同书出继诗正兄启心为后,他本人虽于乾隆十七年特赐进士,散馆后授编修,再擢侍讲,但启心殁后即引疾不复出,放弃了仕进。同书弟敦书有二子玉绳、履绳,皆早负才名。玉绳精史学,得钱大昕激赏,而年未四十即决意放弃举业,专心著述,步了同书的后尘。履绳则锐意《左传》,且于乾隆五十三年中举,信中所谓“颇能研心经传,亦尚有志功名”即是指此,所以梁氏承续家族功名的厚望都寄托在他的身上。也因此,年仅四十五岁的梁履绳于乾隆五十八年突然因病身故,等于断绝了梁氏维持门第的全部希望。信中一再诉说“万念俱灰,百忧并集,形容枯瘁,览镜自伤”、“鱼目长悬,暗涙渍枕”的苦楚,真情流露,足见履绳之逝对梁同书的打击之大。

丁敬一介布衣,梁氏两代学士,但不论他们出身有何不同,对自身的进退出处持何种态度,一旦涉及家庭、友朋,对科考正途的绝对重视,则毫无二致。除了上引两札,集中语涉举业的信件不在少数,这些手札,分别读来,只关联个别人物的交谊,或一家一族的悲喜,合而观之,则科举制度对士流生活的巨大影响,就完整而鲜明地凸显在我们眼前了。

退一步,如果我们从探赜索隐的史学语境中抽身出来,纯粹就辞章、书法的层面,对尺牍分读、合观,这两种鉴赏品评的角度,同样会带给我们分别不同的印象:前者好比个人风格的特写,具体而微,后者犹如对一时代士流整体风尚的长镜扫描,虽有许多需要填补的空缺,但呈现了一种宏大的景观。把这两种认识结合起来,见微知著,于《手札》丰富的内蕴,必能够收获更多的发明。

现藏上海图书馆的庞莱臣旧藏手札,自左至右:全祖望手札、伊秉绶手札、陈洪绶手札、金农手札、洪升手札、傅山手札。

现藏上海图书馆的庞莱臣旧藏手札,自左至右:全祖望手札、伊秉绶手札、陈洪绶手札、金农手札、洪升手札、傅山手札。三

对书信的品评鉴赏,导致了手札的收藏,也引发了手札的刊印流播。历代书信的刊印流播主要依靠两条途径:一是刻书,以传布文字为主;二是刻帖,以再现墨迹为重,并存文字。清代也是如此。若仔细考察清代传世书信文字的具体情况,可以发现一个有意思的现象:清人通常所谓的“尺牍”,与我们今天用以指代全部书信的“尺牍”一词,意思并不完全相等。在比较严格的意义上,“尺牍”仅指较为随意的私信,尽管它们在数量上占据絶对优势,相对较为正式并可以公开的书信,则称之为“书”。这两个概念的区别,周作人《序信》一文有具体的说明:

书即是韩愈以来各文集中所录的那些东西,我说韩愈为的是要表示崇敬正宗,这种文体原是“古已有之”,不过汉魏六朝的如司马迁杨恽陶潜等作多是情文俱至,不像后代的徒有噪音而少实意也。宋人集外别列尺牍,书之性质乃更明了,大抵书乃是古文之一种,可以收入正集者,其用处在于说大话,以铿锵典雅之文辞,讲正大堂皇的道理,而尺牍乃非古文,桐城义法作古文忌用尺牍语,可以证矣。尺牍即此所谓信,原是不拟发表的私书,文章也只是寥寥数句,或通情愫,或叙事实,而片言只语中反有足以窥见性情之处,此其特色也。但此种本领也只有东坡山谷才能完备,孙内简便已流于修饰,从这里变化下去,到秋水轩是很自然的了。大约自尺牍刊行以后,作者即未必预定将来石印,或者于无意中难免作意矜持,这样一来便失了天然之趣,也就损伤了尺牍的命根,不大能够生长得好了。

“书”与“尺牍”的区分,包含两个层面,即不同的写信意图和不同的写信章法。简单做个归纳,“书”是作者打算公布的书信,因此要以古文的章法写作,而“尺牍”是作者不准备公开刊布的书信,所以行文可以随意不拘文章法度。换言之,“书”是着意经营的文章,可以编入文集传世,而“尺牍”仅仅是书写不甚经意的日常实用文字,不能入集。

周作人所做的区分,也是清人的通常看法。浏览清人文集,书信之卷多名为“书”、“启”,即可证明这一点。但是,自从宋代苏东坡、黄山谷等名家尺牍被公开刊印、独立行世以后,情况就变得复杂起来。原本不能“入本集”的书信反而可以“有专本”,以更大的规模得以流播,这个事实对其后书信的品评鉴赏产生了巨大的影响。这种影响主要体现在两个方面:第一,“有专本”使原本无足轻重的、随作随弃的文字获得了独立传世的资格,并逐步确立了独立于古文的品鉴标准;第二,书信能否“入本集”的取舍原则,由兼顾文体和内容,日益转向忽略文章体式、独重文字内容。其结果是,“尺牍”取得了与“书”分庭抗礼的地位。乾隆间洪锡豫编刊《小仓山房尺牍》时,就振振有辞地说道:

随园先生尝谓:尺牍者,古文之唾余,今之人或以尺牍为古文,悮也。盖古文体最严洁,一切绮语、谐语、排偶语、词赋语、理学语、佛老语、考据注疏寒暄酬应语,俱不可一字犯其笔端,若尺牍则信手任心,谑浪笑傲,无所不可,故先生所为尺牍随作随弃。今冬先生过扬州,豫从其弟子刘霞裳处抄得若干,读之意趣横生,殊胜苏黄小品,且其中论政论古论文学,极有关系,在他人必阑入正集矣。

就是说,随园尺牍以文章而论,是“意趣横生,殊胜苏黄”的小品佳作,与古文只是体裁之别;就内容而言,则“论政论古论文学,极有关系”,无一不可编入文集。于此可见,随着评判标准的位移,“本集”和“专本”的收录范围已经出现了重叠。就洪锡豫的观点,随园尺牍不但可以“有专本”,而且能够“入本集”,至此,“尺牍”的身价已几乎凌驾于“书”之上,或者说基本等同于我们今天的书信概念了。如今,袁枚的书信分别收入在《小仓山房文集》卷十五至十九以及单独刊印的十卷本《小仓山房尺牍》中,以“本集”和“专本”双管齐下的方式留传于世间。

“入本集”加上“有专本”,极大地扩展了书信的流播,但更深刻的后果,却是对书信写作态度的影响。正如周作人敏感地意识到的:“大约自尺牍刊行以后,作者即未必预定将来石印,或者于无意中难免作意矜持,这样一来便失了天然之趣,也就损伤了尺牍的命根,不大能够生长得好了。”在写信人本人无法左右书信最终命运的情况下,随手涂抹的零笺片纸,都可能成为传世之物,成为后人品评文章甚至作者人品的依据,这使书信写作发生了本质的变化。写信人不但要考虑收信者的反应,甚至还会考虑到潜在的“第三方”——书信万一流播传世后的读者——的观感,由此,“尺牍”与“书”一样,也逐渐从“交谈”变成了“作文”。到清末吴恭亨作《尺牍》一书,强调“书牍文三忌:忌语录腐气,忌市井伧俗气,忌台阁官样富贵气”,又张大其辞道“是于文虽小道,而必变化始能奇,必神明于规矩始能变化”,已是完全视写信为创作了。文章如此,书法亦然。

这就给我们带来了两个颇为麻烦的问题:第一,如何判断一通“尺牍”究竟是随意的文字还是经意甚至刻意的文章、书法?第二个问题更具有讽刺意味:作者写信时究竟有没有考虑到作为“第三方”的我们的存在?

这些问题,比较详尽的讨论出自西方学者。欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)在《视觉艺术的含义》导言中首先触及了这个话题:

如果我写信通知朋友来吃午饭,这封信基本上就是一种传播手段。但是,我越强调这封信的书写形式,它就越接近一件书法作品;我越是强调我的语言形式(我甚至可以用十四行诗邀请朋友前来午餐),这封信就越接近于一篇文学作品或诗歌。

潘诺夫斯基称作为一种传播手段的书信为“实用品”,称强调书写或语言形式的书信为“艺术品”,那么,两者如何区分?潘诺夫斯基提出了他的分界标准,但同时又马上声明这种标准在实践中作用是极其有限的:

实用品和“艺术品”的分界线就在于创作者的“意图”。这种“意图”是不能絶对划定的。首先,“意图”是本身固有的,无法用科学的精确度加以确定。其次,创作者的“意图”为时代和环境的标准所限制。古典趣味要求私人信件、法庭辩护甚至武士的盾牌都是“艺术的”(可能会带有一种所谓的虚假美),而现代趣味则要求建筑和烟灰缸都“具有功能”(可能会带有一种所谓的虚假功效)。最后,我们对这些“意图”的评价也不可避免地要受到我们本身态度的影响;反过来,我们本身的态度又依赖于我们个人的经历和我们的历史条件。

正如潘诺夫斯基所说,意图是固有的东西,但问题在于,大多数情况下我们只能由书信推测意图,而非根据意图定位书信。而由书信推测作者的意图,存在两方面的困难:一方面,交流是书信必有且主要的目的之一,因此无论如何强调书写或语言形式,“实用”是书信必然具备的性质之一,这也就是为什么完全脱离日常书信书写及文字样式的信件极为罕见的原因。另一方面,书信在演进的过程中逐步建立了自身的品鉴标准,而这一标准恰恰有意识地从日常书写中汲取随意不拘、自由灵活的意味,强调书写及语言形式的“天然之趣”,与严格的规范法度有意保持距离,这就使我们难以用明确的准则来衡量书信的艺术性。如董其昌在《画禅室随笔》卷四讨论尺牍书法时就认为 “王右军之书经论序赞自为一法,其书笺记尺牍又自为一法”,指出不能用“经论序赞”的书法体式标准来品鉴“笺记尺牍”的优劣。董其昌又说:

吾乡陆俨山先生作书,虽率尔应酬,皆不苟且。常曰:“即此便是写字,时须用敬也。”吾每服膺斯言,而作书不能不拣择。或闲窗游戏,都有着精神处。惟应酬作答,皆率易苟完,此最是病。今后遇笔研,便当起矜庄想。古人无一笔不怕千载后人指摘,故能成名。

“皆不苟且”与“皆率易苟完”是两种不同的写字态度,前者反映了创作“艺术品”的意图,而后者是在制作“实用品”。但是,无论写信人取何种态度,尺牍采用的字体、格式等都是基本不变的,无法成为判断的依据,想来唯一的办法只能是根据“笔意”进行揣摩了。董其昌没有告诉我们如何分辨作者意图,而是索性把“古人”尺牍一股脑划入了“艺术品”的范围,都当成是无一笔苟且的法书。事实上,后人对董书乃至所有尺牍墨迹的评价,基本上也是采取这种办法,“矜庄”之作不论,即“率易”小札,好之者亦每每赞以于若不经意处风神独絶,得天然之趣,直接按照自己的口味,即潘诺夫斯基所谓“我们本身的态度”,赋予其“艺术品”的资格了。

文字的问题要更麻烦些,墨迹即使率易,依然可以把它当书法看待,但文字如果率易,就不成其为文章了。清代尺牍中,语言形式完全溶入诗词的,最著名的作品当是顾贞观致吴兆骞的两首《金缕曲》,将尺牍的语式与词的格律完全合而为一,但这几乎是仅有的例子。比较多见的是骈散结合的情况,如《手札》初集册十一曹仁虎致许兆椿手札:

愚于三月间复有礼闱分校之役,闱中感冒甚剧,力疾从事,幸精力尚能勉强搘持,校阅之暇,不废唱酬。本房所取多孤寒绩学之士,贵省茹君人素落落,而竟冠多士,差幸赏鉴之不谬耳。来翰叙及郭郎松如近事,骈词丽句,惓惓于新故之间,可谓情文兼至,然愚固非恝于情者,临风雒诵,爱绮语之偏工,触绪兴怀,感前因之未沫。溯音尘之遽隔,已寥寂于经年。逢风月之相招,偶留连于暇日。销沉昔梦,伤逝水之难回;抛掷韶光,冀余春之可殿。讵必青松弄影,足代南枝;聊因红药霏香,来游北郭。人殊手爪,休分缣素之工;家在咸秦,各习筝弦之曲。寓排行于小字,即征念旧生情;问取义于真如,只当怀人托兴。此则天花堕后,尚余结习之留;爱海枯时,犹有情澜之触。惟知己为能谅之矣。

此札前半段叙述分校试卷的情况,平铺直叙,用日常语;后半段倾吐朋旧交谊,为回应来札中的“骈词丽句”,同样出之骈俪。这样的尺牍,既是说话,又是作文,“实用品”与“艺术品”其实是糅合为一的。

纯粹出之散文的尺牍,则更是无从分辨,我们只能从文辞上体味一二:

去腊得接手书,过承奖饰,殊用忸怩。比想吟祉绥和,兼之杖履春风,花竹和气,当不学白香山徒坐枯禅也。颁到大作及新刻二种,盥诵之下,清味洒然,令人想见紫芝眉宇。弟今岁因芸台中丞延主湖州讲席,而敝同年李味庄观察复订为上海之游,真州之行未能如期践约。然梅霖过后、荷气清时,定可迟我一帆于白沙江口耳。

这是初集册十三吴锡麒致尤荫的手札,虽是接到赠书后的简短问候,但“杖履春风,花竹和气”、“梅霖过后、荷气清时”之类排比句式,较之一般日常语,修辞之迹显然。这让我们联想起莱昂内尔·特里林(Lionel Trilling)在评论惠特曼《永远摇晃的摇篮之外》一文时作的提醒:“值得关注的事实是,即便是惠特曼那以极简风格而著称的信,都在寄发之前经过了彻底全面的修改和誊写。”

这种艺术与实用彼此纠缠交织的情况,使文学史家备感棘手。勒内·韦勒克(Rene Wellek)与奥斯汀·沃伦(Austin Warren)在他们著名的《文学理论》中写道:

在不同的历史时期,美感作用的领域并不一样;它有时扩展了,有时则紧缩起来:个人信札和布道文曾经都被当作一种艺术形式,而今天出现了抗拒文体混乱的趋势,于是美感作用的范围再度紧缩起来,人们明显地强调艺术的纯粹性以反对19世纪末叶的美学家所提出的泛美主义主张的局面。看来最好既把那些美感作用占主导地位的作品视为文学,同时也承认那些不以审美为目标的作品,如科学论文、哲学论文、政治性小册子、布道文等也可以具有诸如风格和章法等美学因素。

所以他们在为书信定性时不免左右摇摆:

在编辑作家的信札时,还会出现特殊的问题。倘若这些信札只是些微不足道的商业性便笺,是否用应该一字不漏地付印?史蒂文森、梅瑞狄斯、阿诺德和史文朋等作家的声誉并不曾因刊印出这类非文学性的信札而有所增长。还有,别人的复信是否也应该予以刊印呢?因为没有这些复信作为参照,许多信札都是无法理解的。如果这样作,许多不相干的东西就会混进一个作家的作品之中去。

韦勒克与沃伦因此得出结论说:“这都是些实际的问题,倘若没有良好的判断力和某种恒心,没有勤奋和机智,没有机缘,要解决这些问题是不可能的。”这是非常之高的要求。在书信这一小小的文本面前,文学史家居然需要投入如此之大的努力,才有可能判定它究竟是否具备“文学性”,这出乎人们意料之外,却又在情理之中,这是“由于作为文学媒介的语言同时也是日常生活交流的媒介,特别是科学的媒介,因此在文学中就发生了由简单陈述到具有高度组织性的艺术品的逐渐转变。这样,要把一部文学作品中的审美结构分离出来就更加困难”。不知道韦勒克是否就是在这个意义上,引用了乔治·圣茨伯里(Geroge Saintsbury)有点耸人听闻的格言:“对书信的热情鉴赏是文学批评的最高功能。”

无论是潘诺夫斯基,还是韦勒克与沃伦,他们的着眼点都是艺术与实用的区分。虽然他们都无法给出明确的区分标准,但却使我们转换了观察问题的角度:实用性与艺术性的融合无间,不正是书信的一个本质特性吗?甚至,更大胆些说,这又何尝不是中西古典文化的一个本质特性?

问题还有另一面。茨维坦·托多罗夫(Tzvetan Todorov)在《走向绝对》的引言中说:

信件处于纯私密性和公众性之间,它已经是对他人说话,作者对此人作自我描述,自我分析,但是这个他人是熟人而不是无人称的人群。信件总是表现出作者的某个方面——但并不因此而成为亮明作者身份的透明窗户。在信中,(写信人的)经验和经历不仅通过了语言的筛选,而且还通过了收信人的目光的筛选,而收信人的目光是被写信人内在心理化了的。然而,一般来说,它并不知道第三方,将会读到信件的陌生见证者,他才是真正的收信人,唯有不经意的泄露让我们这些匿名的读信人今天能从这些只给某个人看的信件中读出点东西。

这段话,把话题又重新引回了史学语境。史学家与艺术史家和文学史家一样,极度关注写信人究竟是在说话还是在作文,究竟是在交流还是在创作,但目的不同。艺术史家和文学史家希望把创作囊括进艺术和文学的领域,而史学家却是要把它们剔除出史料的范畴,或者,是要在做出详尽的背景调查、探明作者的真实想法之后,再重新将其收入史料的库藏。

这里要判断的不是艺术,而是真实,也就是作者有没有说真话。因为经意甚至刻意为之的书信,未必是以文学表现为目的,而仅仅出于实用的需求,因此根本无须采用文学性表达,这有可能使人误认为它们一定表达了作者的真实想法。事实并非如此简单。我们只要看一下清人所编的各种分类尺牍集子,就可以发现,有相当多的尺牍,都具有很强的功利目的,如期望、规诫、责让、嘱托、求索、荐引等等,这样的书信,写信人不可能不顾及收信人的反应,也不可能不考虑自己给收信人的印象,因此对不同的收信人,就会说出不一样的话。这种情况十分隐蔽,但确实存在,举两个浏览所及的例子:

薛龙春《雅宜山色》在仔细玩味王宠与其友人留下的尺牍后,意外发现他并不像同时与后代人所概括的那样,是一个“与物无竞”的纯粹隐者。在给友人陆之裘的信中,王宠声称“一第得失,何足为轻重哉”,且侃侃而言道:“仆筑室石湖之滨,山水禽鱼足以自娱,颇有遗世之志。”但在写给长兄王守报告考取贡生的信中,喜不能自禁,至谓“痔疾全好,如无病人,此乐无量也”。即此两札,王宠言行上的反差、心理上的矛盾,已经揭露无遗。薛龙春总结道:“人的性格有着多重性,各个侧面会有迥然不同的表现。然而正因为这种性格的多重性与复杂性,个体才显得更为真实。”

另一个是现代西方作家的例子。赛琳娜·黑斯廷斯(Selina Hastings)《毛姆传》写到,在毛姆以休·沃尔波尔为主角原型的小说《寻欢作乐》发表后,沃尔波尔致信毛姆表示不满,毛姆回信否认小说人物与沃尔波尔的关系,但在给另一位朋友的信中,毛姆直言不讳地承认写的就是沃尔波尔,并且最终在1950年版的小说序言中确认了这一点。

这两个例子能够为我们所知,都是因为意思完全相反的书信恰好被同时保存了下来, 这些“意外”造成的巧合,都是对史学家有力的提醒,书信既可以拨开、也能够遮蔽人性与史实的多重面纱,当我们依据书信重构人与事之真相的时候,务必不可忘记其中潜在的危险,无论书信以何种面目呈现在我们面前,只有在进行严格的背景调查之后,才能用于证史。

至此我们已经明白,对前面提出的两个问题,在多数情况下,我们都未必能做出确定的回答,因为能否查清书信的写作背景,取决于机遇。我们唯一能够确定的是,书信虽为戋戋细物,却是最能引导我们不断思考历史、文学、艺术之本质的作品之一。■

(本文为即将出版的《庞虚斋藏清朝名贤手札》前言,有删节)

来源:东方早报艺术评论