明代《项元汴像》局部

明代《项元汴像》局部 清代摹本《项元汴像》(局部)

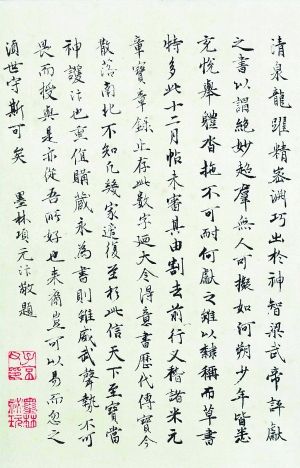

清代摹本《项元汴像》(局部) 项元汴跋《中秋帖》(局部)

项元汴跋《中秋帖》(局部)刻有“槜李”、“天籁阁”等鉴藏印的明代大收藏家项元汴是古代书画鉴藏史上绕不过去的人物。自满清攻入江南、嘉兴屠城再到项氏后人的殉难逃散,项氏累世之藏尽为掠荡,其 间的流转过程无疑是一个明清易代巨大悲剧的缩影。如今赫赫有名的天籁阁到底在何处?项元汴在其故乡又有哪些遗踪?《东方早报·艺术评论》“中国艺术寻根” 栏目本期将对此进行走访。

顾村言

说来惭愧,对于嘉兴这一邻近上海的名胜之地,可随时聊避海上风 雨的好去处,竟然一直未能寻访,然而,因为陈麦青先生的一篇《明嘉兴项氏所收〈万岁通天帖〉流散始末》,忽然起了寻访一代收藏大家项氏遗踪的念头,相约甚 久,终于在丙申二三月间与陈麦青、陆灏及著有《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》的封治国聚于嘉兴。虽然时间极短,巧的却是正逢嘉兴特有的槜李花开——槜 李是嘉兴古称,得自果名,原是李之一种,槜李花分五瓣,晶莹玉白,望之恍如晴雪,至今想来,一种天地之间的清新纯美依然可触可闻。

只要对中国古代书画鉴藏史稍稍有点兴趣,对刻有“槜李”、“天籁阁”等印的明代大收藏家项元汴,都是绕不过去的,作为中国书画史上最大的私人鉴藏家,据说嘉兴 民间至今仍有乡谚提及,其实即以清内府而论,收藏的历代书画名迹很大一部分即传自项元汴——而自满清攻入江南、嘉兴屠城再到项氏后人的殉难,项氏累世之藏 尽为掠荡,“半被践踏,半为灰烬”,劫余者后流转清内府,其间的流转过程无疑是一个明清易代巨大悲剧的缩影了。

墨林有项公

对 于项元汴其人,最初的印象无疑来自晋唐宋元明赫赫书画名迹上的印鉴,无论是流传至今的顾恺之《女史箴图》、王羲之《兰亭序》(冯承素本)、《平安·何如· 奉橘帖》、怀素的《苦笋帖》、《自叙帖》,李白的《上阳台帖》,五代杨凝式的《韭花帖》,以及韩滉、李唐、杨无咎、赵孟頫、钱远及“元四家”、“吴门”之 画,凡经项氏收藏,从姓名印《元汴》、《项氏元汴》 、《子京》 、《子京所藏》 、《项氏子京》,到《项墨林父秘籍之印》 、《槜李》 、《槜李项氏士家宝玩》 ,再到《墨林》、《墨林山人》、《墨林秘玩》、《天籁阁》 等等,无不是随处可见。项氏为江南巨富,收藏甲于海内,其收藏鉴赏印有百方之多,每得名迹,必钤以记,以至于明末收藏家姜绍书讥之为“以明珠精镠聘得丽 人,而虞其他适,则黥面记之。抑且遍黥其体无完肤,较蒙不洁之西子,更为酷烈矣。”叶昌炽对此则有“十斛明珠娉丽人,为防奔月替文身”之语,话语当然刻 薄,不过项子京的鉴藏印虽然盖得多,但相比较他的鉴藏拥趸乾隆鉴藏印的霸道则明显好得多了,乾隆曾作《天籁阁》诗追念项元汴“槜李文人数子京,阁收遗迹欲 充楹。云烟散似飘天籁,明史怜他独挂名”,而他也将“黥面”之术发挥到了极至,其印章有的就直愣愣地敲于画幅的中心位置,简直是巨大的破坏,这显然又非 “黥面”可喻了。

然而一代收藏大家,其收藏趣味的建立对于艺术史其实是意义巨大的,项元汴收藏之源,上承吴门,下开华亭,甚至规范了清 代内府“石渠宝笈”对历代名作的收藏品位,对中国书画史的影响可谓巨矣。以其直接结果论,除了培养了吴门画家仇英,而项与董其昌的忘年之交,对于董其昌的 成长则是关键中的关键,董对此亦终身难忘,董在《仿倪云林山水》自题有:“四十年前,嘉禾项子京家藏名画,余尝索观殆尽。”《画禅室随笔》记有:“吾学 书……初师颜平原多宝塔,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿黄庭经及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《丙舍帖》。凡三年,自谓逼古,不复 以文徵仲。祝希哲置之眼角,乃于书家之神理,实未有入处,徒守格辙耳。比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标许,譬 如香岩和尚,一经洞山问倒,愿一生做粥饭僧。余亦愿焚笔研矣。然自此渐有小得。今将二十七年,犹作随波逐浪书家,翰墨小道,其难如是,何况学道乎? ”

在项元汴辞世四十多年后,董其昌在80多岁撰,《墨林项公墓志铭》时对此仍心存感激:“忆予为诸生时,游槜李,公之长君德纯,实为夙学,以是日习于公,公每称举先辈风流及书法、绘品,上下千载,较若列眉,余永目忘疲,即公亦引为同味,谓相见晚也。”

项 元汴收藏极具经典意识,好作诗作画,题跋亦伙,周履靖称其“兴仿云林笔,闲逃雪窦禅”,项元汴在自己所作的《竹石小山图轴》中,曾记有:“汴以不才困处丘 隅,踌躇世故凄恻家艰。惜哉运命受物汶汶,思无自释,援翰宅心。盖取夫岩岭高则云霞之气鲜,林薮深则萧瑟之音微,其可以藻玄莹素疵其浩然者乎,舍此遂无以 泄孤愤之叹,以舒抑郁之怀矣,人能观画畴知斯意。”

所谓“泄孤愤,舒抑郁”,其间的寄意大概并非一般所言的项氏多优游于书画船与声乐之间者所可理解。

明代李培在《祭墨林先生文》中所记:“(项墨林)尝对友众曰:‘余之所以稍稍聚积者,非有他术,亦非有他嗜,尽吾事耳!’”

项元汴天籁阁收藏的雄心与意义,若追本溯源,拂开那些野史所载的或奢侈或吝啬的趣事,从一系列结果亦可见其寄意所在,他极爱江南的文化正脉,而其对书画经典的收藏,也正在于有意无意间为了文化精神的传承与培植。

以董其昌为例,之所以成为承前启后、超越时代的一代书画宗师,无论是书画创作、鉴定眼光、理论修养,甚至南北宗画论的成熟,与项元汴的收藏启示与滋养均密不可分。

今之所谓收藏界,不通文墨仅携暴发户之资逞能者比比皆是,甚而至于指鹿为马、强说黑白而徒留笑柄者,对此能不愧杀乎!

槜李花开

到嘉兴访文史遗踪,当然绕不过多晴楼主范笑我。

似乎还是十多年前曾与范笑我在一些书话论坛有过不多的交集,《笑我贩书》也读过一些,第一次与笑我相见则是在黄裳先生的追悼会上,话不多,有君子之风。黄裳 先生十多年前重访嘉兴,笑我即一直相陪。有意思的是陆灏、陈麦青、我三人与黄裳先生都有或深或浅的交往,此次嘉兴小聚,主题虽是项元汴,黄裳先生也因之成 为一个或隐或显的话题。

范笑我的工作室在嘉兴图书馆二楼,推门而入,这才发现可下足处实在不多——书太多了,就两个字,乱、挤,靠墙有一木匾为“多晴楼”,黄底绿字,黄裳先生所书,一片儒雅之气。虽然房间太乱,然而似乎只是表象,因为说到某一题材的书,笑我于乱书丛中却是“直探黄龙”的。

不久封治国从杭州开车到,封治国与范笑我熟悉,之前曾访嘉兴,于我们仨均是第一次见,他原来学的是油画,对古代书画鉴藏史却一往情深,后在范锦中先生指导下写出博士论文《与古为徒——项元汴书画鉴藏研究》,于当下的油画界实在可算是奇迹,这大概也是爱好使然吧。

封治国提起陈麦青十多年前以日本所见稀有明人文集撰写的《关于项元汴之家世及其他》对他的启发,认为此文是项元汴研究最重要的基础性成果之一。陈麦青则对封治国研究中的一些要点称赞不已,并告之新写了关于《万岁通天帖》流散始末的文章。

其后又一起观范笑我收藏,如“赤乌五年”古砖、“乐客自印”汉印以及吴藕汀先生之画集,结合面前的笑我,嘉禾的文脉与流韵顿时鲜活起来。

笑我介绍张廷济《清仪阁所藏古器物文》中有“天籁阁棐几拓片”,即拓自项元汴旧藏棐几,此棐几其实去年曾在上海民间收藏家藏品展时得观原物,有铭刻,然而不 知是不是此前看得太多假铭文的原因,对于此棐几当时却是有点怀疑的,没想到在张廷济《清仪阁所藏古器物文》中居然有拓片,笑我称此几必是项家所藏,铭文姑 录如下:

“棐几精良,墨林家藏。两缘遗印,为圆为方。何年流转,萧氏逻塘。火烙扶寸,牙缺右旁。断虀切葱,瘢痕数行。乾隆乙卯,载来新 篁。葛澂作缘,归余书堂。拂之拭之,作作生芒。屑丹和桼,补治中央。如珊网铁,异采成章。回思天籟,刼灰浩茫。何木之寿,岿然灵光。定有神物,呵禁不祥。 宜据斯案,克绰永康。爰铭其足,廷济氏张。书以付栔,其兄燕昌。”

印章有圆形“项”,白文“墨林山人”、“项元汴字子京”,张廷济题跋 则有:“去新篁里五六里,为罗汉塘,萧氏世居于此,颇富藏书,此几高禾郡衣工尺二尺二寸三分,纵一尺九寸,梨木为边,右二印,曰项,曰墨林山人,左一印, 曰项元汴字子京,盖天籁阁严匠望云手制物也。西邻葛见岩弟为余购得,值钱二千八百。余作铭索文鱼书之。平湖朱兄椒堂侍御曾为作铭,尚未之栔也。道光二年壬 午七月廿五日,塘西舟中叔未张廷济。”

一行人在图书馆附近的一家特色面店吃了午饭,陈麦青、封治国继续交谈各自研究项元汴的体会,遂往范蠡湖而去。

这里有金明寺,附近曾是项元汴的别墅景范庐。

十多年前黄裳先生在笑我陪同下曾访此处,回沪后专门撰文《嘉兴去来》,记有:“范蠡湖今天仍是极好的游赏去处,湖面狭长,临湖有水榭,凭槛遥望,可见湖滨有垂柳覆水,游人垂钓。”“数百年后,竟无太大差异,实在是难得的。”

当地大概在整治马路、河道,河道的水已近乎抽空,园中古建筑边有“陶朱公里”碑,署“万历辛巳九月四明董渭立”,据说此处宋时为岳珂著书处,临水房屋的北面墙中有“范少伯祠”白玉石匾一块,文徵明手书“浮碧”石刻,多是为纪念春秋战国时期范蠡助越灭吴后隐居所立。

旁 边又有嘉兴市1987年拨款重修金明寺的石碑。历史上,项元汴的好友黄叶老人智舷曾重修此寺,而项之别墅景范庐正在寺后。《嘉禾项氏清芬录》记有:“景范 庐,金明寺后,宋淳熙戊戌状元姚颖筑圃范蠡侧,颜其庐曰‘景范’,又有水亭,额曰‘铁舟母家’,项氏别业也。”封治国说,有记载项元汴与智舷等友人于此曾 一同鉴赏一批明代姚绶的画作。

转过一处围墙,便是一个极大的园子——不知是不是项元汴的别墅旧址,一大片空地,七八株老树,状若老梅, 然而却是满枝玉白生烟一般,极有韵致——原来这就是当地独一无二的名产槜李,细观此花,与他地确实不同,尤其花蕊极细而长,三五团簇,吐蕊喷焰,纯白素 雅,一片清芬,若有皎月相映。

清代嘉兴王逢辰《槜李谱》对槜李记之颇详,在我这样的外地人读来,有两处读之尤其喜欢,一是“树性清洁, 灌溉亦宜清水。最忌一切秽恶之物”。二是“食李之法,宜择树上红黄相半者,摘贮磁瓦器或竹木器,约一二日开视。如其红晕明透、颜色鲜润,即取布巾雪去白 粉,以指爪破其皮,浆液可一吸而尽。此时色香味三者皆备,虽甘露醴泉不能及也”。

读之真不胜口水之至。

项元汴喜临山水,存世作品不少,亦偶作工笔花卉,董其昌曾为其《花鸟长春册》题跋并极赞之,只不知项元汴有诗或图写过这一家乡独有的槜李否?

从血印寺到三塔之变

后到嘉兴名胜三塔(即景德寺旧址),这也是一处项元汴与友人的雅集之处。

其间路过血印禅寺, 寺门前花岗岩西柱,有一暗红色僧人侧影,即“血印柱”。据清康熙《嘉兴府志·艺文》“血印禅僧传”记述为乙酉(1645)清兵入城屠杀僧人后所遗。

项 元汴的一生收藏正是散于乙酉之役,不妨抄录《嘉兴乙酉兵事记》对“血印柱”的记述,对比读之,可以想见当时之惨烈:“乙酉之役,清将某既定禾,其逻卒乘间 掠村落,掳妇女数十人,锢置祠中,属僧居守。僧伺卒去,毁门裂扃,尽纵之,俄卒至,问所守,曰:已纵之矣。卒曰:若不畏死耶?憎曰:死,又何畏?若畏死 者,宁不能逃耶? 众大怒,缚僧司宪坊石柱,聚火焚之;血流渍石,俨著人形;至今石仍完好,影亦不灭。惜憎之名,在当时已无徵矣。(参嘉兴府吴志及陈美训血影禅师传)此事康 熙志载之,乾隆以下则删之。余昨年舟过三塔,此影犹存;于半里外望之,宛然僧影也。朱慕萱先生云,僧名妙谛,见清凉道人《听雨轩笔记》。”

血 印禅寺不远处的三塔寺地处大运河拐弯处,水急而深,颇清冽,据说原寺中建有“煮茶亭”,项元汴因之有印曰“煮茶亭长”,元代吴镇曾有《嘉禾八景图》(现藏 台北故宫),其中《龙潭暮云》即绘此,项元汴之孙项圣谟绘有一幅《三塔寺图》,是在给其祖父上坟后遇雪所绘三塔风景。

项元汴的《慧鉴图》上题有“予遇暇日即散丛林,时或游息西浒龙渊景德禅寺。山僧慧明鉴与予道契,往来接膝,殆无间日”。

现场看,三座临河的塔身均为九层新仿阁楼青砖塔,实心,全无旧观,倒是塔前两个石柱,上面满是行船拉纤的勒痕,可见一些岁月的遗韵,笑我兄介绍说这三塔在“文革”期间其实被拆除在原址修建了水泥厂,而到十多年发展文化旅游时,居然又拆了水泥厂重建三塔。

历史就这样转换,拆了真古董建设工厂,再拆了工厂建一假古董——这账不知道怎么算的,小小三塔的变迁与折腾大概也是这个国家几十年前折腾的一个缩影了。

逛了一圈,实在也没什么可看的,倒是塔后的辛夷花开得热烈,紫红一片。

三塔寺新建的塔身与老的石柱

三塔寺新建的塔身与老的石柱何处天籁阁

赫赫有名的天籁阁到底在何处?

离开三塔到姚家埭,有沈寐叟故居,这是一座坐北朝南的四合院式住宅,为走马堂楼,有厅堂、花园等。沈的弟子王蘧常大婚即于是处,不少匾额与对联均是蘧翁的书迹。

出姚家埭,步行不久即至汤家弄,这是一条不长的巷子,据封治国介绍,汤家弄得名于明代装裱名手汤勤,其家即紧靠项元汴天籁阁,汤姓裱工是一个家族,应是为项元汴的书画装裱与修复服务过的,文彭致项元汴的信札中即曾向项元汴介绍一位汤姓裱工。

穿 过汤家弄即是瓶山公园,一种说法是项元汴庋藏书画名迹的天籁阁即在瓶山一带,光绪年间的《嘉兴府志》记天籁阁在“城内灵光坊”,即瓶山西侧,封治国兄介绍 说另有一说在项家漾,在1982年出版的《浙江省嘉兴市地名志》另记有地名“天籁里”,云项元汴建有天籁阁,天籁里原址位于今天的秀州路北端。

项家漾的漾,原指水荡之意,据说现已填平,全无古意,那么不看也罢。

瓶 山得名于宋时置酒务于此,废罂瓶积久成山,隐起成岗,清代朱彝尊《鸳鸯湖棹歌》诗有:“西埏里接韭溪流,一篑瓶山古木秋。”瓶山虽谓山,不过是一不高的土 阜,然而里面古木竹石,假山池台,颇有幽处,山顶郁郁葱葱,有亭名八詠亭,为八角重檐十字脊亭,里面三五老年人喝茶聊天,颇悠闲,透过西坡竹林,可见下面 的清代书画家蒲华雕像,蒲华嗜酒散漫,有“蒲邋遢”之称,画竹水墨淋漓,极有清气,宜乎将其安身于竹林之间。

瓶山之南,路边有项东井,井栏朴素老旧,立有石碑,笑我兄告知被误立“灵光井”碑,碑文如下:“灵光井为明代灵光坊水口,位于瓶山南麓、明朝兵部尚书项忠(项元汴之祖)所建的项家祠堂石坊残柱之东侧。此井水质清冽,汲用已数百年……”

进入瓶山公园的大门

进入瓶山公园的大门于瓶山内外来来回回走了一圈,虽茶客不少,但感觉整个瓶山及四周的古意仍在,气韵与气场莫名与项氏天籁阁相通。明代徐定夫《游禾城项园》诗有“名家园林城郭 间,侧径逶迤回石阑。亭亭高云下土阜,飒飒清昼鸣风端。”对比读之,若天籁阁地处瓶山之西,确实与“亭亭高云下土阜”意境是相通的,依稀可见仿佛处。

虽然“天籁里”项家漾因湮没无存已无必要寻访,不过封治国兄说现在对于天籁阁到底在瓶山还是在“天籁里”依然认为二说均可备考。

对 于墨林旧宅,朱彝尊另有诗云:“墨林遗宅道南存,词客留题尚在门。天籁阁书今已尽。紫茄白苋种诸孙。”朱且自注有:“项处士元汴有天籁阁,蓄古书画甲天 下,其阁下有皇甫子循、屠纬真诸公题诗尚存。”朱彝尊(1629年-1709年)生当明清易代之际,乙酉清兵侵入嘉兴时方十多岁,后曾结社致力反清复明, 失败后远走海隅,晚年对于曾接受清廷翰林院检讨之职颇多自责,他对于天籁阁的记述无疑是准确的。

瓶山之南,路边有项东井,立“灵光井”碑

瓶山之南,路边有项东井,立“灵光井”碑那么此诗当是理解天籁阁具体地址的一把 钥匙,颇有意思的是回沪一段时间后居然读到嘉兴文史学者陆明先生新发表的一篇考证文章,正是从此诗入口进行钩沉考稽,确定“天籁阁旧址在今中山路瓶山西侧 至汤家弄东之间”,且自曝天籁阁另一地址说的源起——1982年出版的《嘉兴市地名志》所述“天籁里”条目“该里地近项家漾,明代著名收藏家项元汴建有天 籁阁”,正是由他参与撰写,“是一次‘闲谈’后所致,当时也未读到朱彝尊诗。”

所谓解铃还需系铃人,这样的自揭己短且重新更正确实是一个文史研究者实事求是的态度,摘录陆明先生的新考证于下:

道南即道前街南,可证瓶山西侧为项元汴天籁阁旧址也。朱彝尊这首诗,对于确认天籁阁的遗址很重要。诗夹注云:“项处士元汴有天籁阁,蓄古书画甲天下。其阁下 有皇甫子循、屠纬真诸公题诗尚存。”皇甫汸、屠隆俱明嘉靖、万历年间大名士,有记载,不赘。康熙十三年,朱彝尊四十六岁,相距“乙酉之变”已经过去三十 年。诗与注透露的信息是,海内外著名的天籁阁所藏书画文物虽已流散殆尽(竹垞有《项子京画卷》跋,谓“乙酉以后,书画未烬者,尽散人间”云云),而楼阁却 躲过了兵火一劫,皇甫汸、屠隆等人的题诗墨迹仍留在阁门上。

据此,地方志记天籁阁毁于清军攻陷嘉兴府城时,有误。天籁阁塌圮或拆毁无存 的时间无考。但在清高宗弘历于乾隆十六年(1751)开始南巡时,天籁阁确乎已消失了。乾隆在《天籁阁》诗中注云:“元汴所收书画有天籁阁、项墨林印记, 《石渠宝笈》所收甚夥。今经其本地,反惜其阁与名迹俱无存矣……”

再说“道南”。此一专用名词犹如“府南”“县南”“府前”“县前” 等,屡见于地名图经。“道南”之“道”,非指道路之“道”也,应属杭嘉湖道署之“道”。查光绪《嘉兴府志》卷七《公署·二》记:“杭嘉湖道署,在府治西北 灵光坊,旧为按察司,后改嘉湖分巡道署……”乾隆二十四年(1759)废,然而地名延续至今。又据光绪《嘉兴府志》卷五《古迹·二》:“天籁阁,项元汴藏 图书之所,在城内灵光坊(伊志)。元汴号墨林山人,尝得铁琴一,上有‘天籁’字,下有孙登姓氏,因以名其阁(吴志)……”

概而言之,天籁阁旧址在今中山路瓶山西侧至汤家弄东之间,这里自南宋绍定年间(1228-1233)起,由翰林学士项相建孝友堂,遂成项氏祖居之地,而天籁阁即在其中。其他建筑见于记载的,有明代项襄毅公祠堂、端木厅、集园等。

项家漾位置在今第二医院康复中心左近,填湮。明代有项氏别业。

——这样的考证确乎是可以让人信服的。

没想到我们从汤家弄到瓶山所寻访的墨林旧址居然是对的,只是咀嚼朱竹垞的“天籁阁书今已尽。紫茄白苋种诸孙”与清兵屠城的乙酉之变,不免让人起一种大悲之意。

“大树风号”见大悲

项 元汴之孙——以书画知名的项圣谟经乙酉之变后,拒不与新朝合作,于画上也再不署以朝代纪年,仅署干支,他绘有一幅《大树风号图》,写尽了项家子孙对明清易 代的大悲,画中间有一株大树参天独立,树硕大挺直,枝繁蟠曲,全无一叶,树下一老者,拄杖遥望远山残阳,题曰:“风号大树中天立,日薄西山四海孤。短策且 随时旦莫,不堪回首望菰蒲。”

让人意外的是,此次嘉兴寻访,竟然在嘉兴郊区梅花洲石佛寺见到了《大树风号图》的原型。

石佛寺在嘉兴凤桥镇东北二里处,是著有《味水轩日记》李日华的雪舫所泊处——雪舫于董其昌的书画船相仿,李日华虽是项元汴的晚辈,但与项家交往极多,无论是书画与鉴藏都深受天籁阁滋养,他曾叹云:“自子京没,而东南绘事日入缪习。”

石佛寺自上世纪三四十年代起渐次废毁,现仅剩唐代银杏树及三步二爿桥。我们去时,这里已由当地私营投资者建成一片仿古风格的水乡,建筑颇有老旧之色,并不俗气,甚至连吝言的陆灏也赞起了这一景区——这大概与嘉兴的文脉之深不无关系。

明代项圣谟《大树风号图》(北京故宫博物院藏)

明代项圣谟《大树风号图》(北京故宫博物院藏)立于仪贤桥上,隔水眺望石佛寺,映入眼帘的正是一株临水的千年银杏——居然与项圣谟《大树风号图》中的大树并无多少差别,时当二月,虽说槜李花盛,然而银杏 树其实刚起新绿,远望只见枝干或伸或虬,自有一种荒落清寂之意。不过相比较画中的坡陀与远山,背景则已是新造起的徒有其名的石佛寺了。

只有运河水流依旧。

下桥又行数武,即可见著名的三步二爿古石桥,桥身悬藤挂绿,转折相连,形制奇特,古朴秀逸,极有江南水乡的韵致,可惜未得空写生,否则试笔写之,定是不坏的画面。

项元汴生前有没有行走过此桥不能确定,但可以确定的是,他一定是见过《大树风号图》的那株老银杏的。

项圣谟的大悲并不仅仅是对项家的大悲,更是一个对时代对文化的大悲。

姜绍书《韵石斋笔谈》载:“乙酉岁(1645),(清军)大兵至嘉禾,项氏累世之藏,尽为千夫长汪六水所掠,荡然无遗。讵非枉作千年计乎?物之尤者,应如烟云过眼观可也。”

其实,一切都是云烟过眼。

然 而导致这收藏之变的背后却是一个巨大的家国之变,其后更是导致一个民族精神的大幅度退变,项元汴所收藏的书画名迹以及受其滋养董其昌提出南宗画所寄托的也 正是一种中国文化的正脉——一种对真正自由的向往,此正是中国艺术之精神与魏晋风骨之所系,这从乙酉之变,血性抗争者多见于南方即可见出,扬州十日、江阴 八十一日、嘉定三屠……若非中国文化之正脉,岂有如此之血性。

以嘉兴而言,乙酉兵事间,项元汴之孙项嘉谟于城陷时,束其生平所著诗文于 怀,率二子翼心及妾张,投天星湖死;张次柳,府学生,子玉立,城陷,奋力巷战以死。同时有汤成先、王象贤两家父子,各慷慨相随死。汤之同学吴业昌、朱治恪 二人,与汤相约死。又有陈悃、陈愫,兄弟皆有文,亦相随死。诸生徐肇棨,亦于城破死节……

满清定鼎后,对于这样的一种自由与血性精神于其后极尽打压之能事,为奴化民众而推行的“文字狱”更是将对思想的禁锢强化到无以复加的地步,“惟上”奴才意识的受捧与士之风骨的消隐遂成为真正的大悲所在。

然而中国真正文人的骨架却从来是压不垮的,总有一种内在的精神会薪火相传,这精神可以寄寓于文字,也可寄寓于书画——无论遇到怎样的“焚书坑儒”与“文字 狱”,从屈原、阮籍、苏轼,再到李贽、顾炎武,民国以来的诸多仁人志士以至于近五六十来的因种种运动或自殉或受辱的傅雷、张志新等,都有着这样的一种精神 ——此一精神永远不会是烟云过眼,也绝非凭权力飞扬跋扈者所可真正理解。不可否认的是,近百年来,多灾多难的中国大地经历种种战乱与运动,而其后的一些运 动,在中国知识分子心中留下的阴影是巨大的,其流风影响至今而不绝。如何真正去除一种奴性意识而恢复自由清朗的士之精神与风骨,恐非短期内可解决,当然, 这已是天籁阁一脉以及导致天籁阁收藏云散的乙酉之变引申的另一话题了。■

来源:东方早报艺术评论