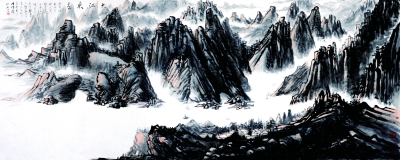

大江东去(国画) 144×366厘米 2011年 陈传席

本报记者 冯智军

人物名片

陈传席,1950年生于山东诸城,祖籍徐州睢宁。1982年毕业于南京师范大学美术系研究生班美术史论专业。先后任职于南京师范大学、上海大学等。现任中国人民大学艺术学院教授、博士生导师,中国美术家协会理论委员会副主任。出版专著《六朝画论研究》、《中国山水画史》、《中国绘画美学史》、《陈传席文集》(九卷)等51部著作。

近年来着力于佛教艺术研究的陈传席,正在主持国家重点项目佛教艺术遗产调查。登门拜访时,他刚刚考察归来,笑谈“年轻时还曾想出家,为此多次考察各地佛寺,发现佛寺既不清静,更不高雅,才打消了念头”。

后数次叨扰,谈艺术、聊人生、说读书,他旁征博引,各种史料信手拈来。他自幼记忆力超群,现在年过六旬,但搞学术研究仍然不做卡片。

陈传席已出版著作51部,可谓著作等身,讲话、写文章,他要求自己“有话则短,无话则罢”“文以半文半白者佳”。他的著作或寥寥数语却言简意赅,或娓娓道来又环环相扣,因深入的思考与轻松的文风备受读者追捧,一版再版。

聪颖少年因词构祸

陈传席的父亲陈允恭通古文、外文和经学法学,也擅书法,只是看不起职业画家。抗战爆发时,在成都上大学的陈允恭投奔延安被拦截,便回到家乡组织抗战。陈传席少年时便兴趣广泛,对数理化、文史哲、诗词歌赋、医乐武术及书法绘画都广泛涉猎。但他11岁时,父亲被诬告包庇反革命,下放农村。身无分文的陈传席,背着几块山芋干,只身从江苏离家去安徽读中学,靠拔草和打工维持生活。他成天被饿得疲软无力,数次被饿晕,偶有树叶、棉花壳、山芋秧做成的“五好面”可吃,已是改善生活。回忆起这段艰难而唯有与诗书为徒的日子,陈传席摇头叹息“不堪回首”。

在中学时的一次“难题竞赛”中,陈传席因生病,考试过半才被搀扶入考场,结果他把包括加试在内的试题全部解答正确,考了满分120分,而第二名才得了20分,其余的同学全部零分。数学老师断定他在数学上会取得成就,只是他的父亲和老师恐怕都没有想到,陈传席最终还是走上了艺术的道路。

13岁时,他曾作词《减字木兰花·咏迎春花》:“小园篱畔,有一枝柔条弱干。不畏严寒,冒雪冲寒折嫩芳。迎春去早,赢得黄金腰带绕。一驾东风,便领千花万卉红。”这首在饥寒中直抒少年胸中意气的小词,竟在“文革”中被认为是一旦得势就要向党进攻,16岁的陈传席因此成了反革命“老手”,耿直硬朗的他又不认错服软,被判刑20年。后来他在劳改中逃跑,又是一段苦不堪言的经历。

知青、矿工、学者的身份转换

1968年陈传席被下放当了知青,在种地之余,他用中国画、油画、素描、木刻等各种画法,到处画宣传画,再也不用为生存而发愁了。之后他被推荐入淮南煤矿学院,毕业后分配到淮北煤矿,做了不少技术创新。

恢复高考后,陈传席考取了理工科的研究生,并被送去补习外语为留学做准备。但他放弃了这个机会,再次考取了南京师范大学的美术史论硕士研究生,从此开始了一生的艺术研究生涯。

当时流行美学热,陈传席发现很多理论研究都只是从美术史到美术史,而且在对六朝画论的研究中,引用的很多玄学观点都是错误的,所以他就准备先把六朝画论研究透彻了。“六朝画论是中国画论最重要的部分,可以说,后世画论都没有出离六朝画论的范围。弄通六朝画论,则对以后的中国画论和画的理解势如破竹。”陈传席说,“读古人的著作颇令人振奋,但读现代人写的画史画论,总是不满意,由此我萌发了撰写一部艺术史的想法。”

就这样,陈传席在读研期间完成了两部书稿。《六朝画论研究》成为研究古代画论的重要典籍,先后在大陆和台湾再版了8次,陈传席也因此被邀请赴美国堪萨斯大学任研究员。而《中国山水画史》作为第一部专门研究山水画史的专著,首创了中国分科画史的先例,更是先后再版达十余次。

从美术史研究到美术评论

在美国一年,陈传席到华盛顿国会博物馆查阅各种资料,大开眼界,准备回国后再写几部书。“从美国归来后,为浮名所累,被俗物纠缠,写了很多无聊的文章,美术史研究基本上处于半停状态,把精力都浪费了,现在想来十分后悔。我从事中国美术史研究,其实就只有30岁左右读研究生时下过一点功夫,后来我的书房叫‘悔晚斋’,也就是悔已晚矣。”陈传席满是遗憾地说。

当时他已经准备“打”出美术界,“我对《辞源》很不满意,发现它讲唐代的例子,我能举出汉代的例子,它讲汉代的例子,我能举出春秋战国的例子。就下定决心改《辞源》,已经改了20万字。改《辞源》就和写六朝画论与山水画史一样,做学问,就要做别人绕不过去的学问。”期间陈传席还写了《中国花鸟画史》,但他感觉比不上已经出版的《中国山水画史》,就想着再深入一些。此外还有一部《中国人文史》,因自觉有些粗糙,一直留备修改。

可惜1995年家中的一场火灾,陈传席所有的手稿和资料都化为灰烬。“这一烧,真是心灰意冷。我从小受苦,所以全部积蓄烧掉了,我无所谓,但书烧了,很痛苦;资料烧了,很痛苦;最痛苦的是我的成果也烧掉了。从此我也就无心、无空再写。”虽然时隔已近20年,但谈起此事,陈传席紧锁眉头,连用了三个“痛苦”。

“我本来并不想做批评家,自1980年考取研究生时开始,只想先按照我的专业,从事艺术史的研究,然后转向文学史的研究,最后转入人文史、思想史的研究。业余再画点小画,写些散文、小说、诗词之类,优哉游哉一生。”只是一场火,陈传席心灰意冷,研究工作一时无法进行,便在朋友催促下,对现代画家发一点评论,由此他也开始走上了艺术评论的道路。

从“阳刚大气”到“骨秀”论

离开美术史的研究,刚开始让陈传席很是不安,但很快他就调整了过来,“美术史早晚都能研究,而美术评论却能引领一个时代。”

上世纪90年代的中国画坛开始日益弥漫着一股阴柔的气息,特别是江南小巧玲珑的画风大为盛行。陈传席敏锐地看到这一倾向,撰文《从阳刚大气谈起》提出:“艺术似乎是小道,恐怕也不是小道,它的方向可影响一个民族……我们的时代更需要的是汉唐的豪气、猛气、大气、厚气、健气,需要阳刚的正气……清末以降,阳刚大气正是艺术的主流,也是民族的主流。”

这篇文章一经刊登,顿时给当时的画坛以极大的震动。先后有2000多名画家给陈传席写信应和,画坛中那种竞相刻意追求柔弱纤细的风气也大为改观。后来他又发现当今艺坛缺少正气,反映在书法界,就是故意追求字的歪歪斜斜,绘画也是乱涂乱抹,在1998年他发表《我对当前艺术发展的七点意见》,首倡中国艺术要有“正大气象”。

之后,陈传席针对战争题材作品中,画家和作家们热衷表现中国人的失败和耻辱追问:“知耻后勇,表现这些题材不是绝对不可以,但一代画家、作家都在着意描写中国人的耻辱,这问题就严重了。是不是这一代人的社会意识如此呢?”他又发表《艺术家,你在助谁之威风——关于题材的一个问题》。这篇文章问世后,再次让美术界一味表现南京大屠杀之类题材的局面有了扭转。

此外,还有《笔墨当随古代》、《不要培养人格低下的知识分子——谈评奖的一个问题》、《国学大师与国画大师》、《书画家在艺术史上定位的标准》等众多评论,无不直击痛处,以匡时弊。近来,陈传席针对画界只从表面形式上追求“阳刚大气”“正大气象”的弊病,别出心裁提出“骨秀”论。(冯智军)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

恭喜你,发表成功!

恭喜你,发表成功!

!

!