“连环画已死!”这是沪上连环画泰斗贺友直在多个场合说出的伤心话。从这一观点到在近年成立的上海海派连环画发展中心,以及各种新创连环画,新老画家、学者、读者、收藏家、出版人对连环画都在各自言说。《东方早报·艺术评论》在采访中发现,连环画现在靠重版旧的东西在苦苦支撑着,而其对象仅限收藏连环画真的死了吗?

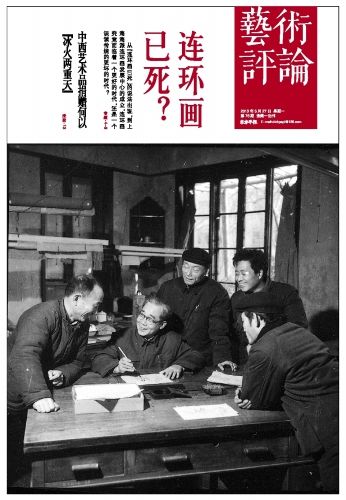

封面用图:1970年代中期,上海人美社连创室一角。左起:贺友直、赵宏本、顾炳鑫、郑家声、刘旦宅。

1970年代的上海人美社创作室一角:左起汪观清、郑家声等

上海海派连环画中心的年轻画家在绘制连环画

吴友如《尝鼎一脔》(点石斋画报)

沈曼云《沈万山》

创新和继承,是传统文化在当下如何生存的一个悖论。对于萦绕在几代人心目中挥之不去的“连环画情结”更是如此。

从沪上连环画泰斗贺友直不止在一个场合直言的伤心话“连环画已死”,到老画家王弘力的梦想把整个《水浒传》绘制成上海世博会展示的《清明上河图》那样,还有近年来在浦东成立的上海海派连环画发展中心,以及出现的新创主旋律连环画《开国元帅》系列。对于连环画是否会寻找到一个合适姿态在当下“再度繁荣”,还是试图为它在喧嚣的时代中渐行渐远无法挽留的身影唱一曲挽歌,新老画家、美术史学家、读者、收藏家、出版人,都因为立场不同而做着各自的努力,言说着各自的话语。

同样也是连环画收藏爱好者的崔永元曾经说过:“小人书造就了这么一代人,他们揣着支离破碎的知识,憧憬着灿烂辉煌的未来,装着化解不开的英雄情结,朝着一个大致确定的方向,前进了。”崔永元所指的这一代人,儿童期和青春期恰恰是与中国连环画创作高峰时期相吻合的那一代人,他们的知识和理论的获得来源庞杂无比,连环画便是其中一种。在当时,连环画创作任务重塑了艺术家们的艺术风格,画家又根据时代要求塑造人物形象,人物形象在塑造读者的人格,这个大循环形成了良好的文化小环境,也是特别让大部分已经步入中年的连环画爱好者“怀旧”的理由。

但是,近几年的“连环画热”却并非“大热”在创作出版和艺术领域,连环画以本来大众读物的面貌,涌入了与古籍、书画、瓷器那样的艺术品投资的竞价跑道,这与连环画的本义相去甚远。

为了适应的创新,抑或为了保留的继承,对连环画来说,究竟开启了一个更好的时代,还是面临着一个误读传统的更坏的时代?

连环画与社会政治因素脱不开的干系

随着读者的翻阅,纸页间的故事情节是以一幅幅连续的图画不断推动发展,并按照先后顺序来表达故事的前后过程,称这些图集为“连环画”,相比较“小人书”的俗名,更为形象有理。连环画的这种连续性的图画叙事,不仅仅是在民国时期才出现,早期的连环画形式,在五代顾闳中的名作《韩熙载夜宴图》中就可觅到踪迹用一连5个画面,描绘了韩熙载夜宴宾客时纵情声色的5个场面。宋朝的木版《妙法莲花经》插图,也是连环形式的图画。

时至1930年代,连环画已堪称当时一种传播方式的艺术形式,上海风云际会的左翼知识分子,几乎都曾关注过连环画,鲁迅曾经在《关于连环图画》写道:“画法,用中国旧法。花纸,旧小说之绣像,吴友如之画报,皆可参考,取其优点而改去劣点。不可用现在流行之印象画法之类,专重明暗之木版画亦不可用,以素描(线画)为宜。总之,是要毫无艺术观赏力的人,也看得懂,而且一目了然。”言下之意,连环画的表现技法的借鉴方向,是要能够看得懂。

临近解放时的上海,在全国范围内已成为连环画出版数量最大、品种最全、创作分工最细、创作人员最多的城市,上海美术史学者黄可提供给《东方早报·艺术评论》一个确切的数据,到1949年刚解放时,私营的连环画出版商有89家,1950年新成立了22家,1951年又增加了14家。“出版量非常多,质量不讲究,只要有故事情节,只要能吸引读者,只要卖得掉就能出版,因此稀奇古怪的故事很多,鬼怪传奇荒诞不经的都有。连环画出租商有2000多家,石库门的过街楼下、小马路的弄堂口,小书摊随处可见。”

用年近九旬,曾经绘出过《三国演义·马跃檀溪》、《杨门女将》、《林海雪原》、《小刀会》等风格各异的连环画家王亦秋的话来说:“本来连环画就是普及读物,给不识字的劳动大众看的,没什么文化的。后来大家画得精细了,老百姓看看也蛮开心的。”连环画小朋友喜欢看,大人喜欢看,教授也喜欢看。

最初这批画本的作者刚脱胎于民国,身上还残留着历史的印记,王亦秋在接受采访时把他们从画作技艺上分成三类:“上世纪50年代初的这批画本作者,有着三类不同的‘血脉’。第一类是民国‘老连环画’传人,他们的画风带着时代烙印;第二类出身丹青世家,笔笔有章可循,很见功力;第三类作者的画风博采众家之长,追求自己的个性。”

解放后,迅速进入连环画的发展高潮,这缘于当时中国人口里80%的文盲基数和民众日益增长的文化消费及对主流意识形态宣传解读的要求,连环画在新的形势下以崭新的面貌出现,很好地完成了这个历史使命。贺友直名作《山乡巨变》、《小二黑结婚》,以及汪观清绘出的《红日》等一大批军事题材连环画,就是在这个时期。是时代的苍白和贫穷,造就了连环画的繁荣。

“文革”结束后,连环画也以自身的艺术姿态呼应了当时的思想大解放,根据中外名著改编的连环画在这个时期达到了空前绝后的盛况,新时期创作的小说出现井喷,连环画也开始载歌载舞,积极跟进,这一时期获得解放的连环画家们浑身是劲,又如解放初期般没日没夜地开始画。前后相继出版了几种《中国成语故事》、《中国诗歌故事》、《中国典故故事》,还打算出版大型的《中国连环画大系》。即使在80年代中期连环画开始滑坡的时候,还创办了《动画大王》这样的品种,获得舆论上的好评。这时各省的连环画,如浙江大力出版的《世界文学名著》连环画套书,呈现一片兴旺的态势。

就此时的画家们而言,艺术市场尚未兴起,画连环画是一项可以用所长换得的重要经济来源。政府基本是把连环画家“养”起来的,生存在体制内的出版社,平时也可以画画外稿,稿费自然高,黄可回忆,“去美协去上海人美美术出版社,看见大家都在埋头画。当时一幅连环画稿酬10-20元,连环画家的经济情况很好,国画家没有出路就可以去画连环画。”且连环画风格不太做具体规定,只要有利于塑造人物表现题材,水彩、水墨、油画等等都可以。在那个年代,几乎所有有名的画家,都与连环画脱不开干系,画人物画的,尤其如此,连环画家“星光闪闪”的名字何其多陆俨少、刘旦宅、程十发……

连环画的生存现状:必死无疑和进入收藏

就像人生不可能永远是春天,盛极必衰,似乎是所有事物发展的必然规律,距离连环画盛极一时的上世纪80年代初,也不过就是区区30年,连环画的生存现状却呈现出奇怪的模样。

一方面,随着老一辈连环画家的老去,老一辈在连环画上倾注的对于艺术追求的细致和执着也正在淡去。沪上连环画“泰斗”贺友直此前在接受艺术评论记者采访时,谈起连环画困境与当下的社会现状,90岁的老人几度把桌子拍得“咚咚”直响,他当然是率真的,也是明白的:“连环画怎么能不死呢?连环画的问题在于我们自身,连环画存在致命额弱点,它依靠改编,不是原创,如果故事由画家自创,其内容必定新鲜、贴近生活;连环画出版样式陈旧,多为64开黑白,面貌令人厌憎。时代发展到目前的程度,生活的方方面面都在翻花样,文化生活的需求随着科技的发展也日益新奇。我们的连环画现在靠重版旧的东西在苦苦支撑着,它的对象仅限收藏者,是毫无前途的。若要求得它的复兴,这就要看出版社有无魄力了。连环画说到底是出版社管的,美术家协会是管不了的。”

另一方面,却有那么多各种形式的连环画探索形式的出现,有些是过去题材的翻新再创作,有些是联合全国的中国共产党重要会址纪念馆、开国领袖、将帅故里纪念馆、重大战役战争纪念馆等爱国主义教育基地,围绕建党、建军、建国的宏大历史,开发出《画说党史》、《革命圣地》、《伟人故里》、《开国将帅》、《西北革命》等中国道路主旋律题材连环画原创图书。100元以上的定价使其具有了一定的收藏价值和纪念价值。旧的连环画价值飙升,被称为“连藏”而异军突起,成为一种独立的收藏门类。有人粗略估计,全国号称“连友”的连环画收藏爱好大军不下百万。而最早冲入这一收藏圈的,则是四五十岁的中年人。

除去现代连环画身上附着的政治气候转变和经济驱动力,它自身的生命力枯竭,一点点开始淡化、消亡,是一个不可回避的原因,也是时代发展的必然趋势。如今人们可以选择的故事性的视觉艺术太过丰富,电视、网络是动的艺术,连环画是不动的虽然有连续性。

站在一个画家的角度,连环画走到穷途末路有各方面原因,王亦秋不免悲观,觉得就算消灭也无所谓。电影、电视、游戏那么多,玩的东西也多了,连环画要画得好,画得精致,现在还做得到吗?现在都在电脑里画画,做不到了。“那索性不要画了,连环画的时代应该可以结束了。现在传播知识的作用没有了,顶多只能起到怀旧和欣赏的作用了。”

纵然贺友直对于连环画的发展前景也不看好,而画了几十年的连环画怎能轻易舍弃,“哀其不幸,怒其不争”,他建议,“要好好地调查,分层次地调查,读者喜欢什么,你要小孩子看老人的连环画这是不可能的,你必须要有一批人、有童心的人去画儿童的连环画。我们现在画出来的东西都是老气横秋,不是给小孩子看的。你必须像丰子恺那样,有一颗童心,画出来的是儿童要看的,所以你必须分层次地去了解具体喜欢什么,也要反过来去了解上面,政策允许画什么?两个东西结合起来,接下来再谈报酬。”

从出版社方面而言,以前连环画定价十分便宜,几分钱一本,老百姓喜闻乐见,消费得起;现在连环画定价多为40元到50元,都用硬皮精装,显然更适合收藏,登入大雅之堂之后,自然与最初的大众阅读拉开差距。另一个电视网络之外的重要原因,纵然同样是纸面阅读,日本卡通的引进流行也导致读者群的分流,“小朋友都去看卡通了”,王亦秋叹。连环画里,还有人喜欢看爱情故事,不喜欢看打打杀杀的,男孩女孩口味还不一样,读者又进一步分流。“卡通画的题材很广,天上飞的地上爬的都有,不管讲得通讲不通。连环画创作清规戒律太多,出版还要讲比例,古代占多少,外国占多少,自己把自己框死了。”王亦秋说,“卡通我也喜欢看,看点什么呢?他们想象力真丰富。”

“现在,连环画形式同样可以出现大家”,黄可说,解放前,赵宏本在大量连环画题材不太好的情况下,按照鲁迅的路线进行改变连环画,自编自绘,解放前出现好作品的转折。从这点来说,连环画创作走向健康道路,需要文人的响应。

连环画的创新探索:旧题重画和发展中心

目前,真正还能创作的连环画家全国不超过三十个,年纪最轻的都已经年逾五旬。老连环画家们即使有些人已经多年不提笔创作连环画,但一提及连环画依然心结难解,如何在当下生存,希冀着连环画在高峰发展之后在日本漫画、电影电视的冲击下,能够实现成功转型,摸索探索出一条生存之道,尽量延缓这门绵延百年的传统艺术的衰亡,甚至焕发出新的一春,都是画者们的心愿。

旧题重画是一条通途吗?曾经创作过《红日》的著名连环画家、国画家汪观清已经在连环画方面的创作放弃了三四十年,今年,却又忽然萌生了创作欲望,组织了一些老连环画家再度披挂上马,以五十年前同样的题目,相同的对象《南京路上好八连》为主题,开始创作连环画。但是,老人们大多年逾八旬,年纪大了,连环画方寸之间的小,似乎在为难老人们日渐不济的眼神。“人物的眼睛都会点歪啊!”

几年前,国家终止了连环画优秀之作的评选,原因很多,奖本身就是为了新人新作新生命而存在的,因为缺少了新人新秀的诞生,奖也就不复存在,皮之不存,毛将焉附?这也是附着于鼓励新连环画创作的一个悖论。

以开国十大元帅为题创作的系列新创连环画似乎为连环画的复兴探索出一条新路,在上海浦东新成立的上海海派连环画中心主任刘军告诉《东方早报·艺术评论》,“1200平方米的楼宇式‘连环画家村’,村里活跃着一大批上海乃至全国闻名的连环画家,它是全国第一个以个人工作室形式聚集连环画家进行集体创作的基地,也是第一个以连环画为主题的规模化、专业化、集成式的非营利性艺术机构。”连环画家村秉承展览的主要功能,聚焦连环画主题综合展、名家展和新锐展三大类展览,全方位、多层次展示连环画经典之作、原创新作,主题式、系列化推出连环画名家、新秀,用连环画独特的笔墨笔触记录百姓生活、历史人文和时代变迁。例如在“老上海系列”作品展览中,连环画家陈云华的《老上海连环画作坊》、《老上海连环画同业公会》以及《老上海小人书摊》用精雕细刻的色彩细节,讲述了老上海连环画从业者精心描绘制作连环画的景象、再现了上世纪连环画创作的火爆程度、刻画出中国百姓的“小人书摊情结”。今年连环画家村共计划推出“上海连环画原创新作展”、“雷锋主题艺术展”、“贺友直经典连环画作品展”、“戴敦邦经典连环画作品展”等15场展览。

作为摆放在历史人物纪念馆里出售的连环画作品《开国元帅》的最新创作,刘军说:“所有的人文景观都可以画入连环画。”在连环画里有历史人物的总结,历史掌故的诉说,趁着当事人的后代尚能够提供足够的事实依据,《开国元帅》系列尽量还原史实,“比如要画一个徐向前的帽子,徐的儿子就觉得不对,红一方面军的帽子比红四方面军的要大得多。”连环画成为旅游产品开发的一种,刘军认为,相比较旅游景点的门票,连环画的纪念价值在其参观后依然可以发挥。但连环画的新创作并非完全是历史平台的平移,在建立连环画工作室的机制下,老中青传承为主要的方法,带动年轻人年轻助手会用互联网工具。

对于组织重大历史题材的连环画创作,黄可认为,只有不抱着“赶任务”的心态,考虑如何把思想与艺术性相结合,“而不仅仅从宣传角度来考量。”

建立连环画博物馆的可能性

即使创新的意义已经全然抛弃了传统的光辉,连环画也是一门中国传统文化里无法摒弃和忽略的艺术形式。贺友直说,法国西部城市昂古莱姆,作为世界连环画中心,每年1月会举行连环画节。节日期间小城内涌入二三十万人,各国连环画出版社和画商都云集在那里,城市中还有一座连环画博物馆。上世纪80年代,时任中国美术家协会连环画业委会主任的贺友直想在中国连环画发祥地的上海成立一座连环画博物馆,但他的呼吁无人响应。

沪上连环画藏家归琪一直呼吁要筹建一个连环画博物馆,并愿意贡献出自己手中数以万计的珍贵藏品,“要让现在的读者知道中国的传统连环画与快餐式的动漫产品有着怎样的区别!”

曾经,连环画创作的大半壁江山都在上海,吴友如的点石斋画报画的也是上海最初建埠的故事,上海人民美术出版社的连环画创作一百零八将历历在目。纵然连环画的生命力能否重新焕发尚待论证,进入博物馆,且进入上海自己的官方博物馆,似乎是传统艺术保留的最佳归宿。而这样一件事情,非官方落实所不能。2001年,曾经有过一个民间形式的连环画博物馆,然而,因为其民间的身份所带来的风险度和缺乏保障的感觉让众多画者和收藏者充满疑虑。

时至今日,如果想在上海建立连环画博物馆,从老画家手中征集藏品尚有可能性,趁着故人尚未故去,趁着热爱的人也没有淡去热爱。

完整地在连环画发祥地兴盛地保存它,即使在这个充满着变数的时代中也许不至于使它变得更好,至少也不至于使它变得更坏。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空间

分享到QQ空间

发表成功!请登录后尽快修改密码。

发表成功!请登录后尽快修改密码。