快來圍觀保溫瓶,清代的!

廣州日報記者黃丹彤

通訊員鄒旭恩攝影報道

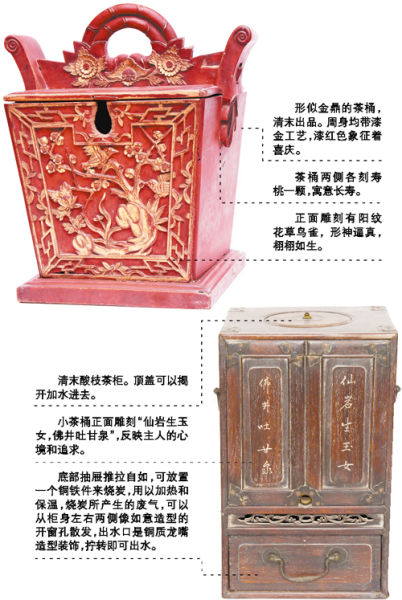

暖水壺保溫杯是冬春時節的寵兒,那麼,在沒有保溫杯的清代,廣州人又是如何保暖熱茶的呢?昨日,300多件清末民初的茶桶茶壺,在花都“故鄉裡”的“清代茶桶茶壺民俗展”亮相——它們是西關收藏愛好者鄒永生近30年來收集的精品。

茶桶保溫延續數百年

“清代廣州人出行前,會把茶壺放在藤編或者木質的茶桶裡,在茶壺和茶桶之間的空隙處再塞上棉花等物品保溫。”

鄒永生說,傳統的玻璃涂銀保溫瓶由英格蘭科學家杜瓦於1892年發明,直到1912年才由德國人引進中國,這種神奇材料初抵中國時價格昂貴,隻有官家和有錢人消費得起。直到1926年,上海建立首家中國人自己的熱水瓶廠,玻璃材質的熱水瓶才得以普及。

“就在熱水瓶在中國大批量生產之前,木制、竹編和藤制的茶桶是廣州人出行用的茶水保暖器具。”鄒永生介紹,清代時,古人把茶壺放在藤編或者木質的茶桶裡。主要還以木質茶桶居多,有圓形、方形、六角形、八角形等多種形狀,富貴人家所用的茶桶做工考究,外面用雕花或者描金點綴。

鄒永生說,同一原理還用於做成提籃保暖飯菜,近似現代的手提籃子。

考究清代民國廚房用具可以發現,在整個清代和民國初年,茶桶、提籃成為當時居家旅行必備的保溫器,直到上世紀70年代才逐漸消失的竹殼熱水瓶,正是古人竹編茶桶的延續。可以推論,老廣用茶桶保溫的歷史整整延續了數百年之多。

清代茶具沿襲明代規范

“最值得關注的是這個時期與茶對應的茶桶茶壺制作,千姿百態,款式多樣,與地域文化習俗緊密相聯。因為茶文化在嶺南源遠流長,衍生出配套的、款式各異的茶具系列。”

記者看到,300多件清末民初的廣州茶桶茶壺,構件材質為藤、木頭、竹、陶瓷、青銅和刺繡等,再現數百年來嶺南茶鄉的茶文化記憶。

根據鄒永生的研究,清代的茶壺,通常多以陶或瓷制作,以康熙、乾隆時期最為繁榮。清代嶺南的茶類有了很大的變化,除綠茶外,又出現了紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶和黃茶,形成了六大茶系。但這些茶的形狀仍屬條形散茶,飲用仍然沿用明代的直接沖泡法,茶具基本上沒有突破明朝的規范。

清代后茶具款式多變

飲用花茶,為便於香氣的保持,就用壺泡茶,然后斟入瓷杯飲用﹔紅茶和綠茶注重茶韻,要選用有蓋的壺、杯或碗泡茶。

鄒永生說,早在上世紀90年代初期,他就迷上古代廣東民俗茶具的收藏,四處收羅並不引人注意的茶桶茶壺。

根據他的搜集發現,清代以后,茶具品種增多,形狀多變,色澤多樣,再配以詩、書、畫、雕等藝術,從而把茶具制作和品位推向新的高度。當時的人們對茶具的種類與色澤,質地與式樣,以及茶具的輕重、厚薄、大小等,都提出了新的要求。

塞入鵝毛、棉花保溫

據介紹,展場的茶桶茶壺除了制作精美、取材多樣外,在功能上更包括加熱、保溫、保健多方面。古人在設計茶桶茶壺時的精細周詳令人嘆服。在保溫上,除了傳統的炭燒,還使用鵝毛、棉花等保暖物質。為了使得茶桶茶壺經久耐用,還採用耐磨的錫、銅,既做設計美觀的點綴,又起到安全保護的作用。

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!