黃腸題湊墓葬全景圖

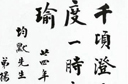

墓室構造繪制圖

墓室內前室、中室門道

竹笥出土

鑲裹於漢袍上的玉璧

日前,國務院核定公布第七批國寶單位,已入選“2012年度全國十大考古新發現”的山東定陶靈聖湖漢墓考古項目在最短的時間內完成了該墓葬申報國保單位的各項材料並上報國家文物局,最終通過了專家的審核。

定陶靈聖湖墓地有大型漢墓三座,其中兩座石室墓中的一座是國內已發現規格最高的“黃腸題湊”墓,何為“黃腸題湊”?墓主身份是如何被確定的?今后又將如何進行保護?帶著這些問題,記者採訪了有關考古專家。

遺址中掘出千年古墓

定陶靈聖湖漢墓位於山東省菏澤市定陶縣馬集鎮大李家村西北約2000米。據傳,上世紀50年代此處仍有三座大土堆,當地人稱之為“涸堆”(應為封土),農業學大寨時地表以上被平毀。第二次全國文物普查將其命名為靈聖湖遺址,確定為縣級文物保護單位。1999 年,菏澤市文物處和縣文管所曾聯合清理其中一座被盜掘的大型石室墓。

近年來,該墓葬被瘋狂盜掘,發現盜洞近30處,盜出部分有帶文字的墓磚及被鋸鑿下來的大方木塊,墓葬隨時有被徹底破壞的危險。自2010年10月,經國家文物局批准,由山東省文物考古研究所、菏澤市文物管理處、定陶縣文物

聯合組隊開始對其進行了搶救性發掘。

“靈聖湖遺址是第二次全國文物普查時首次發現,系商周至漢的文化遺址,因歷代稱此處為靈聖湖,故命名靈聖湖遺址。定陶漢墓是靈聖湖遺址的一部分,靈聖湖遺址是以前的名稱,根據國家下發關於第七批國家文物保護單位相關文件,靈聖湖遺址現已更名為定陶王墓地(王陵)。”定陶縣文物局局長王江峰告訴記者。

定陶縣靈聖湖西漢墓發掘考古隊領隊崔聖寬介紹,該墓葬地處黃泛區

封土埋藏較深。而漢代地表又是在現地表下約10.5米,地下水位高,給勘探、發掘工作帶來很大難度。因此墓葬發掘採取邊降水邊發掘的方式進行。

該墓葬屬於“甲”字形大型木槨墓,封土直徑約150米。斜坡狀墓道向東。墓坑和墓室均大體呈方形,墓坑邊長約28米,墓室邊長約23米。墓葬有前、中、后三室,三室左右又分別有側室。墓室之外有一周木構回廊,回廊之外是一周外藏槨,最外圍是一周題湊木牆。墓室頂部封護磚及周邊磚牆用磚規格大體一致,墓頂封護用磚多

1.3萬余塊,絕大多數磚的側面有文字,分朱書、墨書、刻寫三種形式,另外還有刻劃符號、戳印等。文字內容絕大部分是人名,有少量“山陽昌邑?裡”等地名以及數字。經初步觀察,磚上涉及的人名姓氏可達30余種。這些文字給人們留下諸多待解的謎團,它們為漢代的書法藝術、人文地理等方面的研究提供了十分珍貴的實物資料。

隨著發掘工作的進行,發現該墓的諸多遺跡、結構現象都與已發現的“黃腸題湊”墓有特別不同之處。

漢代帝王葬制唯一可証實例

何為“黃腸題湊”?山東省考古所所長鄭同修介紹,黃腸題湊是中國古代帝王使用的埋葬制度,是古代等級制度的一種表現形式。皇親國戚及高官大臣隻有經過天子的特賜才可享用。黃腸題湊一方面用於証明墓主人的身份和地位,另一方面也有利於保護棺木不受損壞。“所謂的‘腸’指所選木材是樹干的中心部分,這部分木質緊密,經久耐用,‘黃’則指這些木材砍伐之后均以黃紙封裝,以示為皇室專用。‘題湊’是指木頭擺放的形式和結構,也就是木頭的端頭向內排列。合起來解釋,“黃腸題湊”是用黃心柏木,按向心方式堆加而成的厚木牆。”鄭同修說。

該墓壙為人工夯筑的地上墓室,墓壙四壁採用木板貼護,木槨周圍使用了大量積沙,形成積沙槽,木槨的頂部及周邊採用青磚進行封護,黃腸木之間採取榫卯結構相互連接。墓室墓門門框上下採用青銅構件予以固定。如此建筑考究的墓葬結構為全國罕見。

定陶漢墓“題湊木”端部略有腐朽,但整體保存較好。墓葬中室為主室,內有被撬開的漆棺一具。外圍“題湊”牆、回廊內側、中室四周壘砌的黃腸木近2.4萬根,外圍12個側室室間壁皆為長70厘米黃腸木壘砌,共12006根。經鑒定,黃腸木為柏木,槨頂5層木為楠木及硬木鬆,棺為梓木。

文獻記載最早的黃腸題湊出現在戰國時期,據書中記載,天子禮葬時,用柏木堆壘成棺槨形狀,外面有便房,也用柏木堆壘成,裡面放有大量陪葬品。《漢書·霍光傳》:光薨。賜梓宮、便房、黃腸題湊各一具,樅木外藏槨十五具。

崔聖寬告訴記者,該墓葬時代為西漢晚期,很可能是“黃腸題湊”葬制發展到最為成熟的階段並向大型帶回廊的磚室墓過渡時期的典型代表。復

的墓葬結構、建筑的考究程度明顯高於以往發現的同時期漢代諸侯王墓的規格,這對於推斷墓主人身份和定陶王室與西漢王朝的關系具有重要的價值,也為研究漢代“黃腸題湊”葬制葬俗提供了十分珍貴的實物資料。因為我國現在不允許主動挖掘帝王陵墓,所以定陶漢墓也就成為我國目前研究漢代帝王葬制的唯一實例,其價值難以估量。

意外發現確定墓主

定陶大型漢墓因墓葬規模巨大、結構保存完整而被專家認為屬於“亞帝王級”。根據漢代禮制,黃腸題湊與玉衣、梓宮、便房、外藏槨同屬帝王陵墓中的重要組成部分,但是定陶漢墓卻空無一物,給墓室主人身份的確定帶來很大困難。在考古界有“十墓九盜”的說法,定陶漢

墓顯然也未能幸免。墓葬經過多次盜掘。除被撬開的漆棺、部分墓門上殘存的銅質鋪首殘部以及門軸青銅柱套外,未見其他文物。

2012年6月,考古工作人員偶然發現主墓室門前的一塊地板有特殊響聲。經觀察,發現這塊木板是獨立的,敲擊有空洞感。考古人員借助工具將木板揭取出來,看到一器物坑,內儲放一件竹笥。該竹笥長49厘米、寬29

米、高20.5厘米。經清理,找到竹笥內盛放絲質長袍一件,保存基本完好,呈醬紫色,上有紅色花紋,背部有用十字花絲帶系結縫制在衣服上的玉璧一件。玉璧完好無損,屬青玉質,主體紋飾為谷紋,外圈為夔龍紋。

據了解,在以往發掘的同類大型

葬中,還未曾見過墓底部專設器物坑的現象,這是國內首次發現。特別是保存基本完好的絲織品,不僅是山東地區,也是北方地區目前發現保存最好的漢代服飾。這件絲織品的出土,不僅為漢代服飾研究提供了重要的實物資料,也為研究漢代帝王埋葬制度提供了重要依據。

據介紹,定陶地區在西漢時期定陶間續隸屬梁國、濟陰國(郡)、定陶國。稱王者有梁王彭越、劉恢、呂鏟、劉揖、

武,濟陰王劉不識,第一定陶國王劉囂、第二定陶國一任定陶王劉康、二任王劉欣、三任王劉景。根據史料記載排查,該墓極有可能是定陶王劉康及其王后的。

因該墓沒有其他陪葬品可以証實墓主身份,根據目前青磚上的文字“丁明”“丁子明”等人名,目前隻有在西漢的漢哀帝劉欣時期其舅大司馬為丁明。加上女性絲質長袍的發現,基本確定墓葬主人是漢哀帝母親丁太后。丁后去世時是以帝太后的身份埋葬,而其丈夫恭王劉康去世后是以普通諸侯王埋葬,因

丁后墓在規格上大於劉康墓也就並不奇怪。

崔聖寬介紹,丁姬去世后,漢哀帝彰顯孝道,以漢代“天子之制”殯葬其母,用“梓宮”,著“珠玉之衣”。《漢書·成帝本紀》中有記載:“建平二年(公元前5年)六月庚申,帝太后丁氏崩。上曰聞夫婦一體。詩雲:‘穀則異室,死則同穴。’昔季武子成寑,杜氏之殯在西階下,請合葬而許之……帝太后宜起陵恭皇之圓。遂葬定陶。發陳留、濟陰近郡國五萬人穿復土。”另外,《漢書·外戚傳》記載:“遣大司馬驃騎將軍明東送葬於定陶,貴震山東。”

空墓牽出皇家歷史恩怨

據文獻記載,劉康並不是一般的諸侯王。劉康為漢元帝劉奭之子,其母傅昭儀為漢元帝的愛妃,而漢元帝的皇后是王莽的姑母王政君。盡管劉康因多才多藝深得漢元帝偏愛,但最后劉康異母弟劉驁繼位,即漢成帝。漢成帝沒有兒子,劉康愛妃丁姬所生兒子劉欣便過繼給漢成帝。

西漢晚期歷史可謂是一部外戚專政史。公元前7年,漢哀帝劉欣即位,以生母丁姬為恭皇后,后改號為帝太后。傅太后被尊為帝太太后。同時,丁姬的兄弟明被封為陽安侯,后來又被封為大司馬驃騎將軍輔政,丁姬兄弟忠的兒子滿被封為平周侯﹔丁姬的叔父憲和望分別被封為太仆和左將軍﹔其他被封的丁氏外戚人數眾多。丁氏在數年之間,可謂是權傾一時。

崔聖寬介紹,也有一種觀點稱,定陶大墓空無一物,不完全像是盜墓賊所為。封土被破壞的3條大“溝”的規模看上去像有計劃、有組織的行為,有一種猜測是可能王莽及后世所為。由於定陶王劉康的母親傅昭儀在當時的地位非常高,甚至能與當時漢元帝的王皇后相提並論,且在死后也按皇后待遇被葬於漢元帝墳墓旁,這讓王皇后的侄子王莽感到恥辱。因而在王莽奪取皇位后,奏貶傅太后號為定陶共王母,貶低丁太后為丁姬。他也確實下令將傅昭儀的墓掘開,以此正名。王莽后上書王政君,又派遣十余萬人,平了丁太后的墳,並將丁太后掘墳揚尸。也有可能是丁家人在得知此消息后將其遷居他處。

據《漢書·外戚傳》載:王莽派人平掉了丁姬的墳塚后,有數千隻燕子從遠方銜來土塊碎石投到丁姬的墳塚處,積土成丘,以掩埋丁姬尸骨。另據《論衡·死偽篇》說是王莽命人打開丁姬棺槨時,從裡面冒出四五丈高的火焰來,將站在四周的數百吏士燒死。這兩處記載,雖不足信,但反映了后人對丁姬的同情及對王莽的憤恨與鞭韃。

如何保護成為工作重點

隨著墓葬的挖掘,這座國保級墓葬的保護方式成為關注的焦點,異地保護還是原址保護?曾經在眾多考古學者中引起了很大的爭議。

一些考古專家認為,漢墓留在原址保護比較困難,主要原因是整座大墓原樣放在原址,所有的木頭要脫水,要建造展館,要開放供人們參觀,溫度濕度、細菌等問題不便解決。堅持原址保護的專家則認為,黃腸題湊與陵墓合為一體,搬走黃腸題湊,文化遺存的原生態就遭到破壞。實施就地保護有利於保持整個墓葬區的完整性。並且柱洞、積沙槽、墓壙壁、壁上的板痕等都是墓室的整體組成部分,這些遺跡遺存假如異地保護肯定要破壞掉,也就失掉了墓室的完整性。

目前,原址保護已塵埃落定。國家文物局已經明確中國文化遺產研究院負責漢墓整體原址保護方案的編制工作,定陶縣政府為定陶漢墓保護主體,定陶縣文物局負責定陶漢墓的保護工作。

“整座大墓的保護是個浩大的工程,所有涉及的大小項目都會請全國各地專業文保單位有針對性地設置保護方案。”王江峰稱,“對於黃腸題湊來說,在半干半濕的情況下木頭很容易受微生物侵蝕而腐爛,目前最重要的工作是脫水。”前不久,中國文化遺產研究院、北京大學、南開大學等單位的專家學者到達定陶,就定陶漢墓的保護進行了一系列的實驗、調研和座談。主要涉及白蟻情況調查及防治、微生物防治、漢墓題湊牆體的紅外熱像分析及環境監測數據的採集三個方面。

“下一步的考古工作主要配合保護工作進行。”崔聖寬說,“這個墓葬還有很多秘密等待解開。首先是封土的問題,整個墓葬的規格、結構和其封土的形式、規格有很大關系。這個墓是個地上墓,而地上墓是相對於漢代地表而言。要撥開迷霧,必須繼續向下挖到漢代的地表。但是此處地下水太淺,很容易塌方。所以在保護墓葬完整性的前提下,如何搞清楚墓葬封土的形制結構、墓底部木頭下面還有沒有文物、墓周圍有沒有陪葬坑等,這些都是待解的難題。”(記者 寧昊然)

(照片均為山東省考古所提供)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。

發表成功!請登錄后盡快修改密碼。