史前遗珍

许永杰

1977年考入吉林大学考古专业。先后在甘肃省博物馆、吉林大学考古学系、黑龙江省文物考古研究所等单位工作。现为中山大学人类学系教授、博士生导师,中山大学南中国海考古研究中心主任,中国考古学会理事。

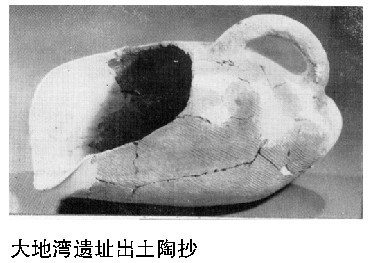

1983年,在著名的甘肃秦安大地湾遗址仰韶时代晚期的901号房址中,出土2件似由小口尖底瓶下半部改制而成的带把斜口器——陶抄。我曾专门撰文论证其为史前时期的量器 。

发掘报告是这样描述陶抄的:夹粗砂红陶,圆形长体呈簸箕状,整体似尖底瓶的下半部,前端为大圆形开口,似簸箕,后端渐收呈小圆锥形器底,外安一环行把手或为圆柱形器柄。一件口径22.3、长36、高24.6厘米。另一件口径17.8、长46、高15.7厘米。

继大地湾遗址的发现之后,陶抄又陆续在陕西花楼子、陕西扶风案板、山西河津固镇发现3件。从到目前为止,仅仅发现5件的微少数量看,陶抄并不是古人的日 常生活用具。这5件陶抄通长在36~46厘米之间,在造型上,分前斗后柄两部分,前斗部宽,用以盛物,斗口斜抹,便于盛撮;后柄部细圆或另加提梁,便于握 提,其作用同于当代居民使用的簸箕、撮子和抄。

从这5件陶抄的出土情境分析,陶抄出土于大型遗址——聚落考古学视野中的“中心聚落”当 中;陶抄的出土遗迹均有不同寻常之处,大地湾遗址F901被誉为“原始殿堂”, 两件陶抄与红陶衣四足盆形鼎、四鋬尊形罐及漏斗状器盖、条形盘集中出于前 堂,在花楼子陶抄与刻文兽骨共出,在案板陶抄与陶塑人像共出,在固镇陶抄与大量储藏器共出;陶抄与储藏或储藏器关系密切,几个出有陶抄的房址或灰坑均伴有 陶瓮共出。

之所以把陶抄认定为量器,主要理由一是陶抄前斗后柄的器形与同于战国秦汉时期的量器,比如战国秦商鞅铜方升、秦始皇诏铜椭 量、新莽始建国铜方升、新莽始建国元年撮等。二是抄、撮是古量器见诸于文献记载。《孙子算经》上卷:“量之所起,起于粟,六粟为一圭,十圭为一撮,十撮为 一抄,十抄为一勺,十勺为一合,十合为一升,十升为一斗,十斗为一斛,斛得六千万粟。”三是经实测大地湾陶抄及与其共出的几件特殊器物,所盛黍物有正比例 关系:10条形盘=1铲形抄,2铲形抄=1箕形抄,5箕形抄=1四鋬尊形罐,这与历史时期及当代少数民族使用的系列量器相符。

把陶抄定 义为量器,在我们的眼前便可展现这样的场景:当历史发展到距今约5000年的仰韶时代晚期,位于清水河畔的公共会所——原始殿堂内,专管量器的公职人员, 在收获的时节于前堂用陶抄等量器征收粮农缴纳的谷物,存放于置有储藏器的后堂;待需要时,再将存放在后室的谷物提到前堂,发放给那些从事脑力劳动、非农业 劳动和饥馑者;出入粮库的谷物均需记账。可以判定,这种在由专人掌管“官量”,用以调剂剩余劳动和社会再分配的社会,应该是人类社会发展到复杂社会的情 景。