采写/记者王月华 图/fotoe

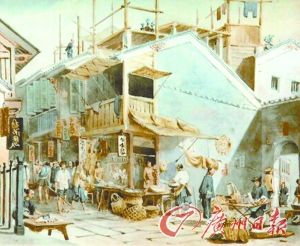

19世纪中晚期,英、法两国的老画报上出现了很多描绘老广州市井风情的画作,这是十三行同文街的街景,被画家细细录入笔下。

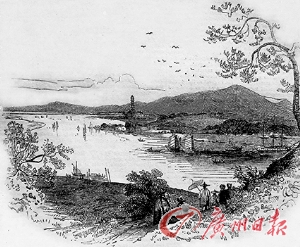

1857年《伦敦新闻画报》上的一幅插图,描绘了珠江风情。

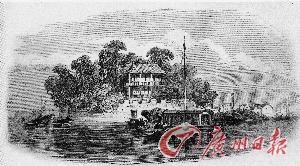

1858年《伦敦新闻画报》插图:珠江上的船女。

1898年的一天清晨,广州珠江上的水上浮城又一次苏醒了过来:疍家女驾驶着舢板、渡船往来两岸;杂货艇伴着“小哥”的叫卖声四处穿梭;神道艇上飘出了第一缕烟雾;猴戏艇上的艺人大声嚷嚷着、训练起了那只不听话的皮猴子……这一切原本既热闹又平常,但不平常的是,岸上多了一台架在三脚架上的摄影机,几个高鼻梁的外国人全神贯注地摇动机器手柄,将眼前令人惊讶的一切都映刻在了胶片上。这几个外国人的来历非同寻常,他们是美国大发明家爱迪生派出的远东摄影队的成员。此后用不了多久,这些珍贵的胶片就将远渡重洋,登上美国的银幕,这也是广州的市井风情第一次以纪录片的方式,展现在异国观众的眼前,彼时距电影问世还不到3年,百多年前老广州的“国际化”程度,想来还真是令人惊叹,而之后一代代纪录片先驱在这里付出的非一般的努力和留下的珍贵影像记忆,则更加令人惊叹与佩服。

新鲜之事

广州水上浮城

首登美国银幕

我们在“老广州电影传奇”系列的第一篇里就曾说过,1895年12月法国卢米埃尔兄弟在巴黎播映了第一部电影《工厂的大门》,电影作为一门新兴艺术正式问世。其实,《工厂的大门》就是世上最早的一部纪录片,短短一分钟的片子记录了里昂卢米埃尔工厂放工时的情景。

第二年,卢米埃尔兄弟派出一个庞大的团队,远赴世界各地播映他们拍出的电影,1896年的《申报》随即出现了“西洋影戏”的广告,这个“开古今未有之奇”的时髦玩意就此开始搅动人们的生活。

不过,虽说卢米埃尔兄弟拍出了世上第一部电影,但电影的问世绝不能仅仅归功于他们,要认真追溯的话,大名鼎鼎的爱迪生发明的电影放映机更加功不可没。我们在中学课本里认识的爱迪生是一个不畏艰难的技术天才,但其实这只是硬币的一面,另一面则是雄心勃勃而又精明到家的生意人。卢米埃尔兄弟占了头筹,让他心里十分不爽,何况他也看到了这一新兴行业的巨大潜在市场,又岂可坐失良机?1898年,他派出了一个团队,号称“远东摄影队”,远渡重洋来到东方,无论如何也要拍出一些重量级的片子,压一压卢米埃尔兄弟的风头。

这个“远东摄影队”的重要一站就是广州。要知道,在整个18世纪,“Canton”(广州)在海外几乎就是“中国”的代名词。虽说19世纪末的广州已不再拥有“一口通商”的特权,但它在外国人的心目中仍有着不可替代的地位。爱迪生要拍远东风情,也绝不会忽略广州,否则这片子就拍得不完整了。要拍摄广州的纪录片,重中之重自然是珠江,于是,江上成片的水上浮城、轻快摇橹的疍家女、往来穿梭的神道艇猴戏艇杂货艇、喧闹繁忙的码头……一一被“爱氏摄影团队”录入镜头。

他们返美之后,经过剪辑,制成了一段完整的纪录片,这也是老广州的市井风情第一次以电影影像的方式登上美国银幕。想一想此时距电影问世还不到3年时间,老广州的“国际化”程度还真是令人惊叹。

首次航拍

飞机“开个洞” 架牢摄影机

爱迪生派出团队,将老广州的市井风情搬上美国银幕,算是为广州近代纪录片的拍摄翻开了第一页,但那毕竟是外国人拍广州,总免不了雾里看花的味道,要真实记录广州近代历史的细节,还得广东人自己来干,我们之前说过的南粤电影先驱黎民伟就是其中翘楚。他从1921年开始,经历7年时光,充当北伐军的随军摄影师,拍出一部《国民革命军海陆空大战记》。这部纪录片留下了诸多弥足珍贵的历史镜头,虽然有一部分在抗战期间被毁,但保留下来的残片至今仍是中国电影影像史上的稀有文物。

听我讲述广州早期拍摄纪录片的故事时,读者你眼前是不是出现了摄影师肩上扛着机器的画面?不过,这可一点都不符合历史。那时的摄影机远不如现在轻便,只能固定在三脚架上,机器上也没有马达,摄影师只能用一只手控制摄影机的马达,另一只手摇动胶片手柄,而且还得保持每秒16格的匀速,才能拍出清晰的影像。所以,当时拍纪录片,绝对是个高难度的技术活,而黎民伟就带着这样的“老爷机”在战场上东奔西跑。

根据1928年第七、八期《电影月报》的报道,这部早期纪录片的镜头十分震撼,“陆军十余万,或驰骋沙漠,或冲锋雪夜,军舰成群凫于海上,机关迫击炮火连天,地雷爆发,全村轰毁。革命军大战孙传芳、张作霖,凡九江、南浔铁路之役,徐州之争,及攻陷济南,破敌黄河等北伐史上惊心动魄之大战无不具备。”据黎民伟事后的回忆,他为了拍摄出宏大战争场面,常常要把摄影机架得很高,这就把自己完全暴露在敌人的射程之下。读者你想一想,他在弹片“嗖嗖”飞过耳畔之时,还能全神贯注地匀速摇动摄影机的手柄,是不是非一般的沉着英勇?

用“老爷机”在地上拍摄战斗场面,已经是相当不易了,但黎民伟还完成了广州历史上的第一次航拍。1923年6月,为了拍摄军阀孙传芳的飞机,黎民伟带着“老爷机”登上一架小型双翼飞机,这架飞机除了驾驶员外,也就只容得下他一个人。他在飞机底部开了一道门,把摄影机架牢,再让助手把自己牢牢绑在机舱内。飞机腾空而起,他就在忽上忽下的颠簸中摇动胶片手柄,拍下了几个镜头。后来,当我读到黎民伟在自述性文章《失败者之言——中国电影摇篮时代之保姆》中写下的“余无所好,惟好以广不盈尺之摄影机摄尽天下之秘密而已”之句时,心里真是挺感慨的,他为了实现自己的心愿,付出生命的代价也在所不惜。

烽火记忆

抗战新闻片

环游全世界

虽然我们对老广州有着诸多美好的记忆,但其实那段时光大半是在战乱中度过的,因而记录战火是早期新闻纪录电影的一个重要主题。

1937年7月7日,全面抗战爆发,自此南粤影人就拍摄了大量以抗战为题材的纪录片。其中,以拍摄粤语片为主的大观影业公司特地拍摄了一部由18个片断组成的《广州抗战记》,将战前广州全城军队的动员、敌机空袭百姓频遭轰炸的惨状、双方激烈空战等诸多场景一一录入镜头,成为一部难得的全景式反映广州抗战的纪录片。

除了南粤影人自己付出的努力外,还有一些国外的电影人费尽周折,“潜入”广州,留下了大量珍贵的镜头。据《中国新闻纪录电影史》的记载,1938年11月初,法国百代公司的拍摄团队拍摄了广州失陷与全城大火的新闻片。拍摄完毕之后,他们本来打算取道欧洲,再送往美国洗印,然后赶在12月初运回香港公映。结果胶片千辛万苦运抵香港之时,泛美航空公司的航班已经提前6小时飞走了,他们之后先把胶片寄往英国,再辗转运往纽约,在纽约冲印后再运抵洛杉矶,最后由海上运回香港。这么一趟环游世界的旅程,居然不到一个月就完成了,纪录片终于如期在香港上映。我想,这非一般的旅程背后,是人们对暴虐侵略者的愤恨以及对苦难平民的同情。事实上,纵观广州早期纪录电影的发展历程,最大的动力不就是这样的情感吗?