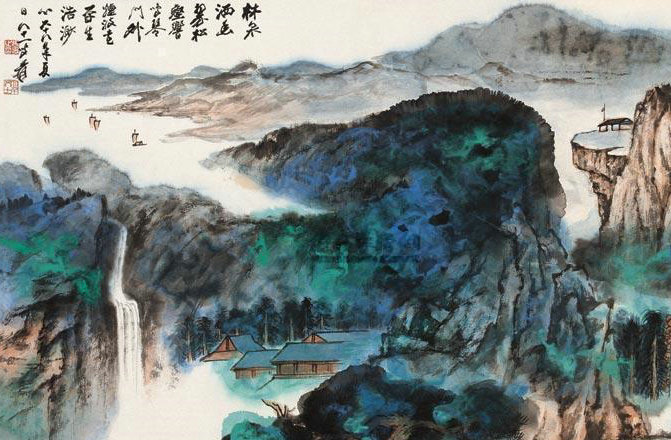

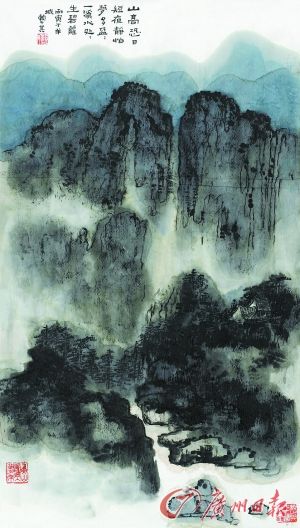

賴少其《山水》 中國畫 158×82cm

明萬歷五彩花蝶圖盤口花觚(167×26cm)

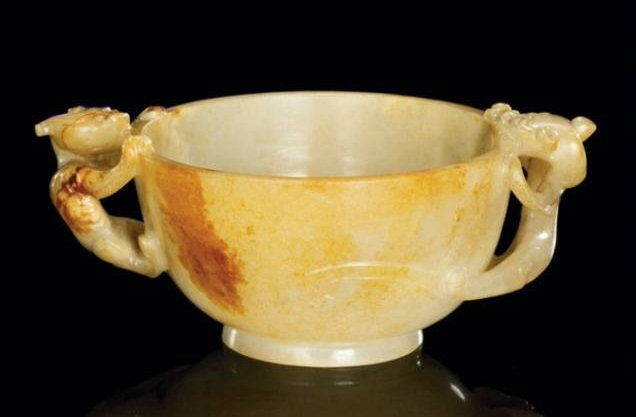

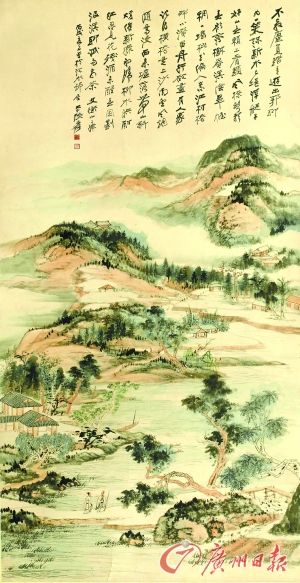

張大千《清溪翠幄》 中國畫 158×82cm

當下,春拍正如火如荼進行中。每年春秋兩度的拍賣盛宴,已然成為中國藝術品市場的一道慣常風景。不過,近期,中央財經大學法學院副院長、中國拍賣研究中心執行主任劉雙舟卻提出:“藝術品拍賣一年兩次春秋大拍的模式應當改革。集中度太高了。定期小拍模式值得推廣。”究竟高度集中的大拍模式會有什麼樣的利弊?定期小拍又能給藝術品市場帶來什麼樣的改觀?真的是小拍優於大拍嗎?還是兩者之間存在互補性?業界專家各執己見。

正方——

中國拍賣研究中心執行主任 劉雙舟:

藝術品市場大眾化才能長久

春秋大拍模式,導致拍賣場次過度集中,容易撞車,拍賣成本高漲。每年到了春拍和秋拍季節,在北京要找個拍賣場地都很難,價格自然比平時高出很多。而且,光有大拍也不利於藝術品市場向大眾化發展。所以,我還是希望普通老百姓都能享受到藝術品帶來的精神愉悅,而不是像現在這樣變成純粹的高端市場。

國外的拍賣行,基本都是准備好了一場就拍一場,像蘇富比和佳士得,他們在本土並沒有所謂的春拍秋拍。很多拍賣行還是每周都開門拍賣的,普通民眾路過了隨時可以進去看看,常常能夠偶遇自己感興趣的拍品,價格又不貴。

當然,我的意思並非要全部廢除春秋大拍,大的拍賣公司,延續他們的春秋大拍風格沒有問題,新生的中小拍賣行,不見得追得起這樣的成本,如果也跟風,就會很被動。究竟是一年兩次大拍,還是每月拍、每周拍,要視自身的情況而定。鼓勵多元化的拍賣方式,才能讓藝術品市場走向大眾。大公司動輒上百萬、上千萬的拍品,對普通老百姓而言沒有一丁點意義。如果不向消費市場發展,這種純高端的藝術品市場是難以長久的。隻有將其做成消費市場,才能不斷推出新人和新的作品,而不是總圍著有限的文物轉。同時,定期小拍還可緩解征集難的問題,因為一年四季都在做,就不必急於要在這兩次拍賣前拿到手了。

真偽問題在當下顯得那麼重要,也跟上拍的文物藝術品太貴重有直接關系。如果大眾化的市場開辟出來了,大家對真假問題自然就沒那麼看重了,大家只是買個喜歡。

總之,讓老百姓都能買得起藝術品,都能享受藝術品,就像以前家家戶戶都挂年畫一樣,這個市場才能健康地向前發展。

上海泓盛拍賣公司董事長 趙涌:

拍賣多元化才是真正的行業狀態

春秋大拍模式的形成,與蘇富比和佳士得進軍香港大有關系。這兩大公司的總部在歐美,他們開辟香港市場,屬於異地拍賣,組織起來不太便利,也很難負擔固定的場地,因此最初確定為春秋各進行一次拍賣,租用展覽中心或賓館進行拍賣,日常在寫字樓辦公。內地拍賣公司作為后起之秀,在學習他們的經驗過程中,也將這樣的拍賣節奏承接下來了。這樣的模式有節奏感,能產生號召力,好處是明顯的:集中在兩個時間點,在宣傳上可以做得比較到位﹔而且形成了香港拍、北京拍、上海拍的次序,大家在某種程度上已經接受了這一“生物鐘”。

無可否認,這樣的模式弊端也不小。由於拍賣會基本在周末舉行,在春秋大拍期間,重要場地的競爭十分激烈,大大提高了拍賣的成本。在同一時間印刷圖錄,也給印刷公司帶來了很大壓力。產能沒有得到合理安排,成本自然會提高。凡此種種,形成了整個拍賣行業的運營成本過高。目前要完成一場大型的拍賣,基本都要投入上千萬元人民幣的費用。而在歐美等國,藝術品拍賣的隨意性比較強。其拍賣公司多數有幾十年、上百年的歷史,基本都擁有自己的拍賣場地,在展覽、上拍的安排上比較靈活,成本也低得多。隨便打開任何一個歐美國家拍賣公司的日程表,我們都會發現,每個周末在不同城市都有大大小小不同類別的藝術品拍賣會舉行。這是一種真正的行業狀態。因為既然稱為行業,肯定得有高端、中端、低端的配置,相互之間有合作、幫助、滲透,形成比較合理的行業結構。而中國的拍賣行業雖曰行業,但目前尚未進入到這樣的階段。當然這無法一蹴而就,需要一個長期的積累過程。

不過,在互聯網時代,網絡交易平台發展得特別快,中國拍賣行業的發展,以后可能會產生一種新的產業結構。年青一代對網絡交易更了解,因此最基礎層的藝術品拍賣,可能將會由網絡佔領一大部分市場。而傳統的拍賣門檻比較高,繼續保持藝術品市場頂層的佔有率。

同時,我始終認為,藝術品應該讓更多普通人分享。我深信,每個人都有收藏情結,無論是保存原來的照片還是舊有的書籍,或者祖傳的家具,都是一種收藏。而收藏最重要的不在於升值,而在於文化消費過程。因此,總體而言,大拍模式會被慢慢改寫,拍賣將走向多元化。

反方——

知名收藏家 顏明:

小拍成主流會讓收藏地攤化

為什麼要辦春秋大拍?集中的優勢在於整合資源。一次大拍,買家從全國各地甚至海外趕來,來一趟不容易,幾家拍賣行集中辦預展、開拍,買家可以一一看過,看上的就參加拍賣,或者委托別人代拍,很方便。要是每月拍、每周拍,買家天天奔波在路上,成“空中飛人”,不僅成本高,人也累壞了。

春秋大拍可以說是全球通行模式,像美國是每年3月和9月有亞洲藝術節,香港則是4月或5月春拍,10月或11月秋拍,內地則是5月或6月春拍,11月或12月秋拍。這已經是約定俗成的了,對買家賣家而言,都提供了方便。

所謂“定期小拍模式值得推廣”,我絕對無法苟同。很多小拍拍的是什麼?地攤貨!中國目前有幾百家上千家拍賣公司,大多是烏合之眾,亂七八糟,他們辦不起大拍隻能做小拍,拍品無保証,知假拍假層出不窮。這樣的拍賣多了,中國的藝術品市場檔次就會拉下來,收藏將變得毫無價值。

在我看來,收藏可以分為三類:具有人文情懷的收藏、投資型收藏和消費型收藏。事實上,藝術品市場恰恰應該鼓勵具有真正人文情懷的收藏。當下,正是因為大部分藏家都奔著投資或消費型收藏而來,所以市場太浮躁、太低俗。藝術品本身就是奢侈品,並不適合“消費”。亂買一通,亂扔一氣,對中國的文物藝術品無法起到梳理保護的作用。全國收藏大軍號稱幾千萬,但有什麼用呢?老百姓的收藏,主要目的是自娛自樂。要弘揚中國文化,展現中國軟實力,提高中國文化在世界的影響力,拍賣方面卻要以地攤貨做主流,讓下裡巴人唱主角,非常不妥當。一場拍賣,主要的營業額就是靠幾件“大東西”撐起來的,肯定要以高端為主,低端為輔。拍幾萬元的東西,把拍賣公司累壞了也賺不了錢。

說到底,中國的拍賣不應該小拍化,而是百分之六七十的拍賣行應該關門。大的拍賣行越來越強,走的道路越來越健康、越來越規范,市場才健康。國外的拍賣行就是這樣,在市場上呼風喚雨的隻有兩三家“超級大鱷”,小公司是為了解決普通百姓家裡的舊貨廢品服務的,根本可以忽略不計。

北京隆榮國際拍賣有限公司總經理 劉建業:

小拍信譽不高不可靠

在我看來,如果將春秋大拍進行改革,變成以定期小拍為主的拍賣模式,那麼,中國的整個藝術品市場隻會萎縮,不可能繁榮起來。因為是高端拍賣、高級藏家在主導和引領著中國的拍賣市場,沒有了這樣的支撐,藝術品市場就是一盤散沙。

其實,春秋大拍可謂國際慣例。在國外,由於拍賣公司面向的都是真正熱愛藝術品的收藏家,實力雄厚,眼光也好,一年隻做一次到兩次拍賣,主要為他們服務。中國的藝術品市場則成了全民參與,不是有統計稱中國的收藏“大軍”達到幾千萬甚至上億嗎?老百姓孜孜以求,各種小拍賣行也就應運而生,出現四季拍賣和小型拍賣。但小拍充其量就是入門級,基本為無底價上拍,不保真也不保退,要是到手的是贗品,買家隻能認命,錢是找不回來了。因此小拍的信譽度不高,可靠性不強,如果高端的藝術品出現在這樣的拍賣場上,對其流傳和保護,無疑是災難。

春秋大拍的成本高是必然的。因為要征集高端拍品,難度相當大。好東西大藏家總是惜售,在民間的,又需要好眼力才能發掘。所以,對於大拍上的拍品,拍賣行在鑒定方面也會很認真,本著對買家負責任、對拍賣行信譽負責任的態度去把好關,投入的人力物力很多,成本自然高漲。但對買家而言,假貨一錢不值,買對了才最重要。

中立方——

華藝國際副總裁 王野夫:

大拍是根基 小拍是推廣

我們一年做四場拍賣,既有春秋大拍,也有“華藝淘珍”。大拍是拍賣公司生存的根基,小拍則是推廣藝術收藏、培育市場的需要,兩者不必絕對對立,完全可以並行不悖。

我們都知道,收藏藝術品是有門檻的。像房地產之類的,隻要你在城市裡生活,憑自己的經驗和對商業規則的基本了解,多數時候都能做出較為准確的判斷,譬如在一個城市生活,哪個地段的房子價格高,你心裡有數。但要進入藝術品市場,需要一個學習過程,需要積累一定的專業知識。你可能在其他領域很成功,但未必能在這個領域裡看得夠准。上世紀90年代涉足藝術品行業的人,很多都壯懷激烈地“犧牲”了,最主要原因就在於自認為很懂,實際上不太懂。這些“倒下”的前輩們為后來者提供了很寶貴的經驗教訓。為了讓更多的人參與和分享藝術品市場,又不至於冒太大風險,在體驗和關注當中逐漸進步,我們設立了一年兩次的“淘珍”專場。為什麼用這個“淘”字?表明我們所挑選的拍品類別多、數量多,初級買家可以根據自己的興趣愛好和能力,有效選擇,從中練眼。

無疑,春秋大拍是拍賣公司的主要生存來源。我們是藝術品中介機構,靠佣金生存,沒有一定的拍賣額,就不足以支持公司運營。大拍中,15%~20%的拍品價值佔了總值的80%。而我們做“淘珍”,所用的資源,所投入的人力物力,跟大拍基本是相同的,但就算把整場的東西都拍出去,收益也難望大拍的項背,可能也就是大拍的零頭。就收支而言,能打平已經很好,多數情況下是要虧損的。在征集的過程中,我們就會有意識地進行分類,哪些是上大拍的,哪些是上“淘珍”的,但在把關上,其嚴格認真程度並無二致。我們很清楚,這是在為市場培育未來的“大買家”,一些人現在進的是“淘珍”,過些年可能就到大拍上去舉牌,我們終將是受益者,不會砸自己的招牌。(記者 江粵軍)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間