在中國繪畫批評的傳統裡,一向認為青綠山水不是高品,而文人寫意畫才是畫中正宗。似乎隻有水墨才是真正的傳統,才具備真正的民族特色。這種頑固的思維定式,緣於人們把元明清以來盛行的文人畫定為傳統本宗。元明清畫壇推崇文人水墨畫的清幽、雅逸、疏簡,講究黑白之韻,以禪的荒寒清冷為最高境界,以“深情冷眼”看世界的方式為最高美學追求。這是文人士大夫對繪畫選擇的結果,並不是繪畫本身自然發展的結果。“文人畫”是隱逸的產物,是知識分子“兼濟天下”受挫后“獨善其身”的選擇,是眾多文人“據於儒、依於老、逃於禪”心路歷程的寫照。文人畫喜愛黑、白、灰的筆墨旨趣,是建立在老庄哲學理念上的色彩調式。老子面對夏商周以來的社會罪惡,面對生死動蕩的大亂時代,在“將恐裂”、“將恐蹶”的憂慮之下,主張“見素抱朴,少私寡欲”,看重“柔弱”、“虛靜”,歸根虛空,刪繁就簡,還原朴素的黑白之色。庄子自覺地排斥色彩而崇尚素淡虛空的黑白之色。這種哲學理念在時局動蕩不定,人們的心靈格外渴望安寧的南北朝、五代、宋末、元代、明末等時期大為興盛。這些時期,特別是元代,成為士大夫階層最為痛苦和精神無處寄托的時代,仕途險象環生、儒學理想破滅,或有科舉受挫、受異族統治之辱等等,所以在士大夫階層大盛禪悅之風。他們在與禪相通的藝術世界中尋找慰藉,在禪悟中給心靈找到超脫、安寧的棲息之地和最后的安身立命之所。明代董其昌以禪喻畫,提出“南北宗”之說,崇南貶北﹔致使簡淡、清雅的文人畫徹底代替了唐宋以前濃重、艷麗的青綠山水畫,正式成為宮廷繪畫,統治了整個清代。以“色薄氣厚”為原則的文人水墨寫意畫的概念滲透到每個民眾的心裡,並使其全面認同了黑白水墨畫的藝術效果,直至今日。

董其昌的“南北宗”學說在提倡“南宗”柔潤、含蓄畫風的同時,對青綠山水給以了最為致命的一擊,“色彩”與“水墨”、“青綠畫”與“文人畫”成為互不相容的概念。其實,他錯在了在指出兩種藝術風格和審美觀念的同時,卻沒有說明要按照自己的個性、氣質去選擇並決定繪畫的創作方向﹔在“崇南貶北”的同時,忘記了隻求柔靜而沒有強烈情感與魄力的藝術作品,是缺乏感染力的。貴族氣是一種高尚、華貴的氣質,無可指責﹔而氣勢雄渾、豪縱的青綠山水畫原本就以一種健康的美學心態作為依托,表現了儒家提倡的至大至剛的宏偉氣派與入世陽剛的燦爛之美,同時也體現了庄子“磅礡萬象”、“揮斥八極”的美學觀點。這種由唐宋至元明清的色彩向水墨的移行,實質上,是封建社會中國文化氣候由強健陽剛向低沉內斂轉變的縮影。沒有什麼比眼看著一種美輪美奐的藝術形式漸至衰微、無可挽回更讓人痛心了。那是一個色彩缺失的時代。

畢竟,真實的色相世界是無法回避的。當代人的視覺感受力在工業文明帶來的聲、光、電技術的刺激下變得更加敏感,傳統的審美趣味已不能完全滿足人們的品味及情感需求。許多畫家仍隻堅持走文人畫的路子而不太重視繪畫的色彩,除了以上所說的數百年來的心理定式的影響之外,還有一個主要的原因,就是當今處在一個青綠山水畫繼承的斷代時期。那些恢復了用色的山水畫家沒有立足於優秀青綠山水畫的傳統,致使作品沒有說服力,影響不大。張大千、何海霞等少數青綠山水畫家,對已瀕臨絕境的青綠山水畫色彩語匯方面進行研究、承傳、復興並發揚光大,打破了文人畫高居金字塔頂尖、唯我獨尊的穩定局面,深入挖掘了青綠山水的潛力,使之更接近時代審美的理想形態,更適合高速發展的科學技術影響下現代人快節奏的生存狀態,還原給人們一個多元的色彩世界。他們一方面保持了水墨黑白色彩的深邃超邁﹔另一方面避免了它的消極性,發揚了“丹青”的青春與陽剛,發展了色彩的全貌與健康的抒情性,開拓了山水畫的審美視野和語言體系。他們以深刻的理性思考,力糾明清以來水墨山水的陰柔情調,直追唐宋的陽剛風格。這是對中國畫色彩的重新回尋,是繼“五四”以來尋求民族精神復興和強盛的時代之音,是新時期民族心理狀態要求的必然結果﹔從高層面講,是民族繪畫心理的一種校正,是民族繪畫精神的一種弘揚。正如何海霞所說:“這是一個偉大的時代,應該有輝煌的色彩,應該有黃鐘大呂……和這樣的時代相配才好。”

要解讀張大千與何海霞的青綠山水畫作品,應首先順著歷史發展的脈絡,回顧一下水墨與青綠交替的宋代青綠山水畫。從宋代已漸漸抬頭的水墨山水畫上可以看出,水墨山水畫的觀念與技法漸漸地滲透著、改變著起源早於它的青綠山水畫。北宋晚期王希孟的《千裡江山圖》,是自唐代青綠山水畫家李昭道以后沉寂的青綠畫壇上的一幅力作。“其輪廓的勾法,已不是舊制那樣僅僅是為了填色,而是為突出層次感的明暗向背做形象基調。換言之,也就是為皴法和渲染提供了用武之地。這也許是最關鍵的改變,它運用了水墨山水畫的寫實技法成果,使重彩的青綠山水,也打上了皴法的印記,從而有板有眼地和水墨山水畫一同分享寫實的樂趣,一同分享筆法的歡快。”

宋以后直至清代,出現了重振青綠畫科的青綠山水畫家袁江、袁耀父子。他們畫風嚴謹,獨創了別具一格、色澤華麗的山水樓閣界畫。但在“文人畫”長足發展的時期,界畫被視為工匠所為,地位十分低下,故二袁也未受到重視。由於文人畫家不易更改的水墨習性,被水墨化的青綠山水敷色愈來愈薄、墨色愈用愈多。所以,厚涂重設的大青綠便向著清潤淡雅的小青綠漸行,最終被水墨山水完全代替。

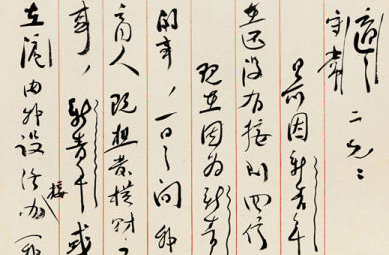

在一片黑白相間的灰暗模式中,現代青綠畫大家張大千自創了一種半抽象的墨彩交輝的潑墨重彩畫法。其濃麗、新奇的特點,令人震撼,將青綠山水推向了一個新的高度。“大千先生試以潑墨法作山水畫后,又在潑墨的基礎上潑以大青大綠,獲得了更為新奇、清麗的效果,並以其天縱之才,在幾年的時間內使驚世駭俗的‘潑彩’迅速成熟。”

張大千在唐代王洽潑墨畫法理念的基礎上,借鑒米氏、梁楷、青藤等大寫意潑墨法,糅入西歐繪畫的色光關系,結合大青綠的濃麗、小青綠的明快,蝶化出了如夢如幻的“潑彩”世界。他把文人水墨畫淡泊、簡約的內在精神及黑白單色色階極境的追求恰到好處地糅進了青綠山水畫境之中。以色當墨,轉化為雖濃艷卻率真、絕俗的青綠色彩,庄嚴華美,不事張揚﹔因水墨畫內斂、和諧的色彩氣質的淘洗,使潑彩色彩在一種張力之中又顯純淨、澄澈。在體現出道家克制、內斂的色彩觀———“五色令人盲”的同時,也包含了儒家在“雜多”中求統一、和諧、包容的色彩觀。其《山雨欲來》一畫中,石青、石綠、墨黑相滲相潑,左下的虛空處,點綴屋宇樹木,空靈剔透、幽情無限。具體的形體被抽離而去,在一種如煙如霧卻又有翻江倒海之勢的色墨交融之中,青綠敷色與造型的沖突被輕輕揮之而去。水墨在“墨分五色”中,體現著單純﹔潑彩在“大色無彩”中,展示著斑斕。

張大千確實開創了潑彩技法一端,而使其成熟到完善,卻在何海霞。何海霞繼承了老師的成就,汲取了文人畫的營養,同時對於古建筑及其彩繪體系,傳統雕塑和古裝戲劇服飾色彩體系,民間工藝和文物的形式感,以及近代西方繪畫藝術的融會貫通、客為我用等方面,都顯示出一種卓爾不凡的慧心和鬼斧神工般的魔力。

何海霞的青綠山水汲取了古今中外和其他一切可用的藝術成果,使傳統色彩樣式的生命力與現代藝術精神合力撞擊。用心靈重新感知人生和世界,把感悟和慨嘆深深地融進每一幅畫的皴、勾、擦、點、染、托之中,靈活生動﹔水墨、潑墨、淺絳、潑彩、金碧、大青綠、小青綠同時出現在一幅畫中,集其大成,大吞大吐。他還以金代墨,把泥金直接當墨用,不光用金勾勒輪廓,還用金點、皴山石紋理,用金寫樹,豐富了金在青綠山水中的作用,開拓了金碧山水畫的新面貌。這一切都在很大程度上豐富了山水藝術語言的涵泳濃度,推動了青綠山水畫的發展。

張大千與何海霞承傳了水墨觀念與色彩傳統的銜接,並進行了創造性的轉化,把古代文人的生活志趣和審美理想適時地融入現代人的情懷,給現代彩墨山水畫創新提供了一個有益的啟示。繪畫是“眼睛”的藝術,我們看到的是五彩繽紛的色相世界﹔色彩完全可以像文人畫“黑白”之色一樣,在中國畫中得到淋漓盡致的表現,奏響奔騰的色彩藝術的時代旋律。

中國山水畫的傳統色彩的確需要我們堅守且發揚光大。我們應以富有前瞻性的審美眼光和不可推卸的使命感,對社會心理、時代精神加以深層的觀照,把熱愛生活、熱愛自然的高尚情操和美好心願渾然一體,融化進青綠山水畫中。無論在哲學內涵、審美風格還是繪畫語言方面,都需要我們立足於中國文化的精神,重建中國畫色彩的當代面貌。因此,青綠山水畫是我們時代的、民族的,也是整個世界的,是最具再認識價值的繪畫語匯。(徐鴻延)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間