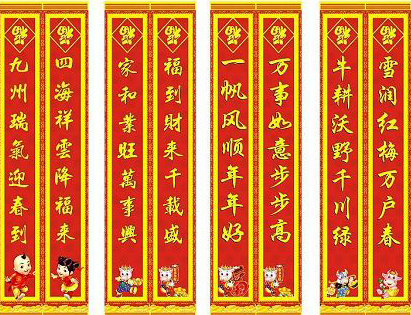

2013年1月18日,由中國美術館主辦的“翰墨傳承——中國美術館癸巳新春楹聯書法大展”拉開帷幕。此次癸巳新春楹聯書法展是繼“翰墨傳承”主題舉辦的又一書法大展。作為中國美術館每年一次的賀歲展,此次楹聯書法展為即將到來的2013年癸巳新春獻上一份新年賀禮。希望通過以楹聯書法為形式的展覽營造出節日喜慶、溫馨、祥和的氣氛,在辭舊迎新的美好時段內,盡情地享受豐盛的楹聯書法盛宴,傳承優秀的中華傳統文化。

2013年1月27日一到開館時間,中國美術館一層方廳就迎來了參加“新春對對碰——我在中國美術館過大年”專場活動的親子家庭。此次活動是我館結合“翰墨傳承——中國美術館癸巳新春楹聯書法大展”推出的系列公共教育活動之一。此次活動通過藝術性、趣味性兼具的親子活動讓親子家庭體味中國傳統文化——楹聯藝術的魅力。

據說五代時的后蜀國國君孟昶是個喜歡標新立異的國君,在公元964年歲尾的除夕,他突發奇想,讓他手下的一個叫辛寅遜的學士,在桃木板上寫了兩句話,作為桃符挂在他的住室的門框上,這兩句話是“新年納余慶,嘉節號長春”。這就成了中國最早的一副春聯。

到了宋代,在桃木板上寫對聯,已經相當普遍了。王安石的《元日》詩中寫的“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。千門萬戶瞳瞳日,總把新桃換舊符”就反映了每到除夕之日,家家戶戶挂桃符的盛況。

“春聯”一詞的出現,則是在明代初年。當年明太祖朱元璋當上皇帝之后,喜歡排場熱鬧,也喜歡大戶人家每到除夕貼的桃符,就想推廣一下。在一年的除夕前他頒布御旨,要求金陵的家家戶戶都要用紅紙寫成的春聯貼在門框上,來迎接新春。

如果從秦漢開始計算,中國貼春聯的歷史已有兩千年,為什麼中國百姓對貼春聯一直情有獨鐘呢?老百姓總是希望未來的一年過得更好,所以在新春來臨之際,貼春聯恰好是達到這種目的的最佳選擇。他們借助於春聯表達對即將過去的一年的歡喜和幸福的心境。在他們的傳統的觀念裡,一年中有個好的開端寓意著好彩頭,所以,每到春節就通過貼春聯表達自己的美好感受和對未來的美好期盼。同時中國人民過春節很講究喜慶、吉利、熱鬧,而貼春聯恰恰是強化人們的喜慶心理和渲染氣氛的一種外在的手段。 春聯既是根據中國古代駢體文衍生出來的一種新文體,又是借鑒了中國詩歌傳統的文學形式。它與古代的駢體文和詩歌不同,是一種特有形式的獨立文體。盡管律詩或駢文中的對仗句,往往就是絕妙的對聯,但隻有在它們脫離律詩或駢文而獨立存在時,才能稱為對聯。它的最顯著的特征就是形式上成對成雙,兩聯彼此相“對”,內容互相照應,緊密聯系。一副對聯的上下聯必須結構完整統一,語言鮮明簡練。