1/15《屈赋辞意图》作者:冯远 1994年作。每年五月初五是端午节,今年一年一度的端午节又如约来临。端午节还被称为“午日节、五月节、龙舟节、浴兰节”等,现在还有网友直接叫成“粽子节”。 早在周朝,就有“五月五日,蓄兰而沐”的习俗。据《荆楚岁时记》记载,因仲夏登高,顺阳在上,五月是仲夏,它的第一个午日正是登高顺阳好天气之日,故五月初五亦称为“端阳节”。今天端午节的众多活动都与纪念我国伟大的文学家屈原有关。 端午节起源于中国,据学者闻一多先生的《端午考》和《端午的历史教育》列举的百余条古籍记载及专家考古考证,端午的起源,是中国古代百越地区(长江中下游及以南一带)崇拜龙图腾的部族举行图腾祭祀的节日。后因战国时期的楚国(今湖北)诗人屈原在该日抱石跳汨罗江自尽,人们为了纪念屈原投江殉难日,到江上划龙舟,投粽子,喝雄黄酒,以此来纪念诗人,端午节的风俗就这样流传下来。部分地区也有纪念伍子胥、曹娥等说法。 端午节与春节、清明节、中秋节并称为中国汉族的四大传统节日。

2/15《国魂·屈原颂》作者:朱乃正 1984年作。

3/15《五月江南胜似春》作者:陈大羽 1980年作。

4/15《龙舟竞渡图》作者:李昭道 唐代。

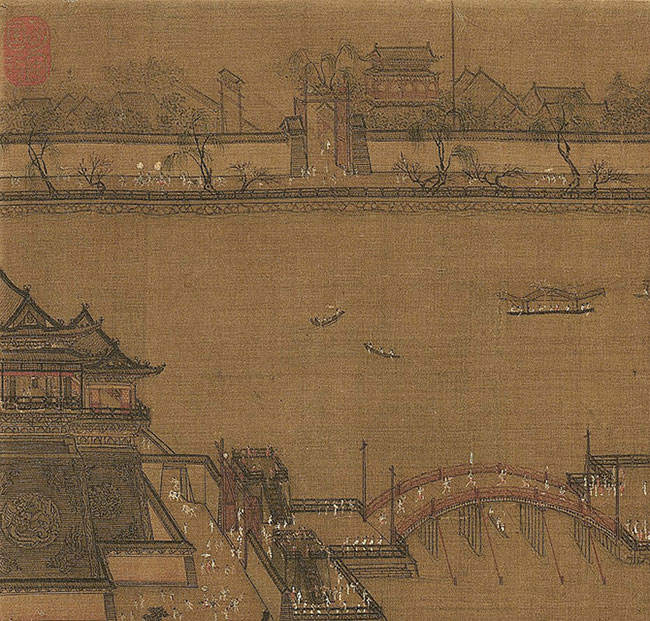

5/15《金明池争标图》作者: 张择端 北宋。本图作者在不足一尺见方的绢本上将周围约九里三十步的金明池及岸边的景物、人物悉数生动摹画下来,且画面呈现出开阔、疏朗的布局。由画面下部“池门”入园,以界画手法分别细致描绘了“临水殿”、“宝津楼”、“棂星门”、“仙桥”、“五殿”、“奥屋”等主要建筑物。表现主题的龙舟竞标场景以一艘大型龙舟为中心,其两侧各有五艘小龙舟,每船头各立军校一名,舞旗招引,舟中桨手则奋力划棹,向前方标杆冲去。画面中各龙舟左突右进的空间安排,营造出争标的激烈、刺激与紧张气氛。“仙桥”右下方的“水傀儡”、“水秋千”、“乐船”的描绘则将宋代的水上百戏表演呈现在观者面前。“临水殿”中皇帝赐宴群臣,共赏争标;池岸上百姓或观龙舟,或春游赏玩,或买卖交易……众多人物汇聚图上,虽微小如蚁,但仔细观察,人物比例恰当,姿态各异,神情生动,颇具艺术魅力。

6/15《金明池争标图》作者: 张择端 北宋。(左半部)

7/15《金明池争标图》作者: 张择端 北宋。(右半部)

8/15《西湖龙舟夺标图卷》局部 南宋画家(佚名)

9/15《西湖龙舟夺标图卷》局部 南宋画家(佚名)

10/15《龙舟夺标》元 吴廷晖。图中有三艘龙舟在河中竞渡,中间的龙船装饰华丽,舟中设有一亭,亭内有许多人在观看比赛;前后两舟则彩旗飘飘,锣鼓喧天,舟上的参赛选手,跟随鼓声的节奏指引,奋力划桨。溪流两旁,林霏朦胧,侍卫仪仗游行其间;观赛的百姓,或立或坐,欢呼雀跃,场面十分热闹。远处群山连绵,云遮雾绕,山脚下一处古刹隐于丛林之中,又给人以幽静之美。画中线条有如游丝般细致柔和,人物精密生动,龙舟工整华丽,真实地表现了端午龙舟竞渡、观者如云的场景。

11/15《龙舟竞渡图》 作者:郑重 明代,北京故宫藏。

12/15《端阳即景图》明 陆治绘。此图所画即是端午节时陆治亲手所植花木的芳姿。图中的湖石是背景和衬托,故仅用淡墨干笔渲染造型,复加以苔点,颇显意趣;而萱草、蜀葵、石榴等花叶,均以勾花点叶法重点刻画,勾笔细劲如铁线,而点叶则用笔较拘谨,但温润沉着;野草灌木则直接以没骨画法用色彩点染写出,显得生趣盎然。

13/15《端阳景图》作者:余樨 清代。

14/15《端午图》作者:郎世宁 清代。

15/15《端午图》清 任颐绘 。任颐的《端午图》,以直立的艾草、菖蒲、蜀葵为主要表现对象,以地面上摆放的枇杷、蒜头为辅。构图取新颖之姿,用笔用色讲究韵味和文人趣味。图中物象,皆与端午习俗有关。