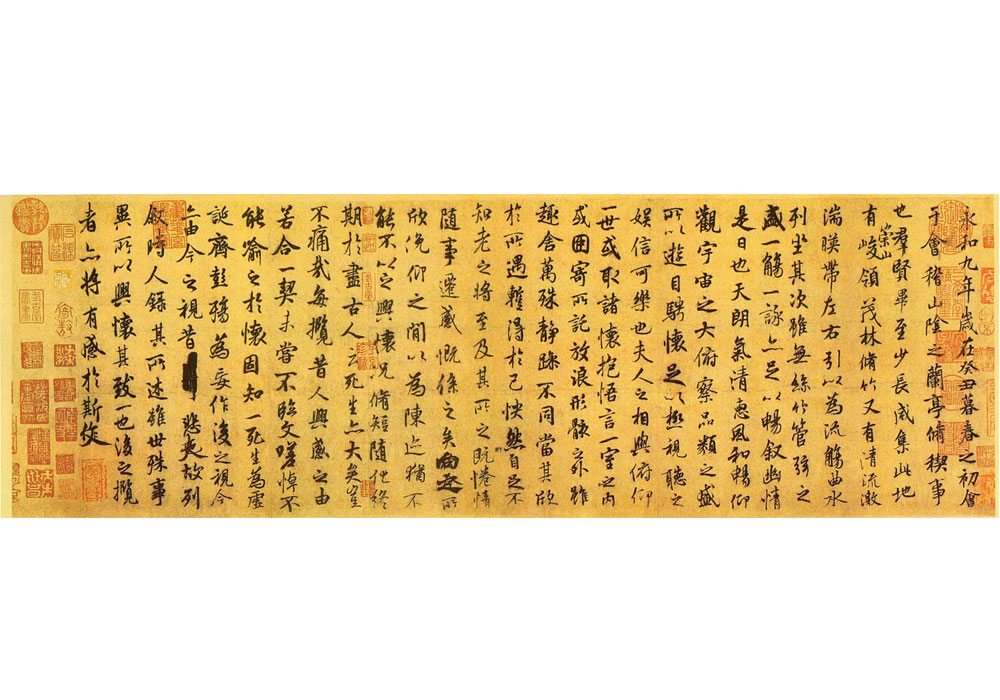

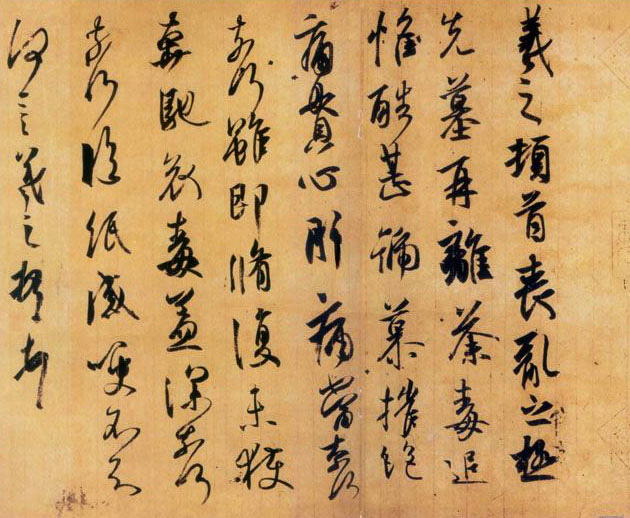

1/15王羲之《兰亭序》褚遂良摹。 此卷根据卷前项元汴标题 “褚摹王羲之兰亭帖”,定为褚摹兰亭序。同时卷中有米芾题诗,故亦称 “米芾诗题本”。 全卷有宋、元、明诸家题跋或观款,以及鉴藏印记215方,又半印4方。其中 “滕中” 等2方北宋印和南宋绍兴内府 “绍兴”、“内府印”、“睿思东阁” 等7方玉印属真,第一后纸上米芾诗题及7方钤印亦真。米芾诗后接纸上范仲淹、王尧臣、米芾等5家题词及钤印均伪,当是南宋末年所临。以后接纸上的元、明诸家题识均真,然疑是别处移来配上的。以后纸题跋、印章考证,此卷当为北宋米芾前临摹本。又据作品质地属楮皮纸,是宋以后方普遍使用的纸质,也可印证此为北宋摹本。全卷由两幅纸拼接,前纸19行,后纸9行,行款排列较松匀,点画用笔少锋芒,与近真的《冯摹兰亭序》(神龙本)呈鹅毛笔书写特点的风格迥异,亦和以褚摹为底本的唐摹本墨迹不同,当属于唐以后一再重摹的宋摹古本。此卷以临写为主,辅以勾描,因此书写较为流畅,亦具一定功力。 此卷流传鉴藏经过大致为:北宋滕中、南宋绍兴内府、元赵孟頫、明浦江郑氏、项元汴、清卞永誉、乾隆内府。曾著录于清顾复《平生壮观》、卞永誉《式古堂书画汇考》、吴升《大观录》、安岐《墨缘汇观》、《石渠宝笈·续编》、阮元《石渠随笔》等书,并刻入 “兰亭八柱”。

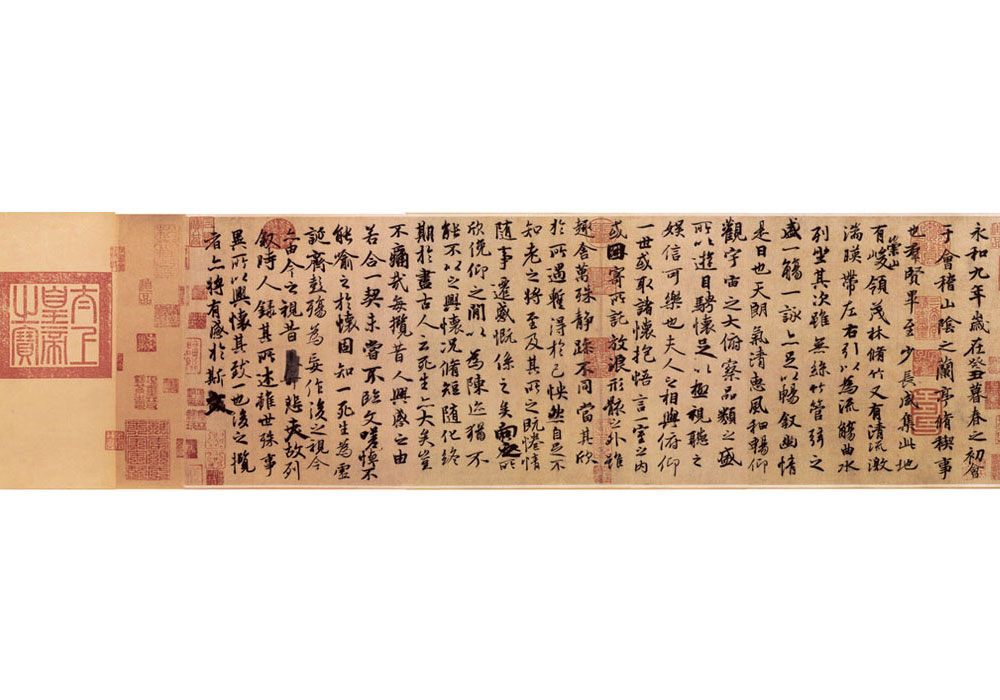

2/15王羲之《兰亭序》冯承素摹 神龙本。此卷前纸13行,行距较松,后纸15行,行距趋紧,然前后左右映带,攲斜疏密,错落有致,通篇打成一片,优于其它摹本。用笔俯仰反复,笔锋尖端锐利,时出贼毫、叉笔,既保留了照原迹勾摹的痕迹,又显露出自由临写的特点,摹临结合,显得自然生动,并具一定的“存真”的优点,在传世摹本中最称精美,体现了王羲之书法遒媚多姿、神情骨秀的艺术风神,为接近原迹的唐摹本。 本卷前隔水有“唐摹兰亭”四字标题,引首乾隆题“晋唐心印”四字。后纸有宋至明20家题跋、观款,钤鉴藏印180余方。其流传经过,根据各题跋、印记和记载,大致如下:南宋高宗、理宗内府、驸马都尉杨镇,元郭天锡,明内府、王济、项元汴,清陈定、季寓庸、乾隆内府。历代著录有:明汪砢玉《珊瑚网书录》、吴其贞《书画记》,清卞永誉《式古堂书画汇考·书考》、顾复《平生壮观》、吴升《大观录》、阮元《石渠随笔》、《石渠宝笈?续编》等书。刻入“兰亭八柱”,列第三。 此本用楮纸两幅拼接,纸质光洁精细。因卷首有唐中宗李显神龙年号小印,故称“神龙本”。后纸明项元汴题记:“唐中宗朝冯承素奉勒摹晋右军将军王羲之兰亭禊帖”,遂定为冯承素摹本。

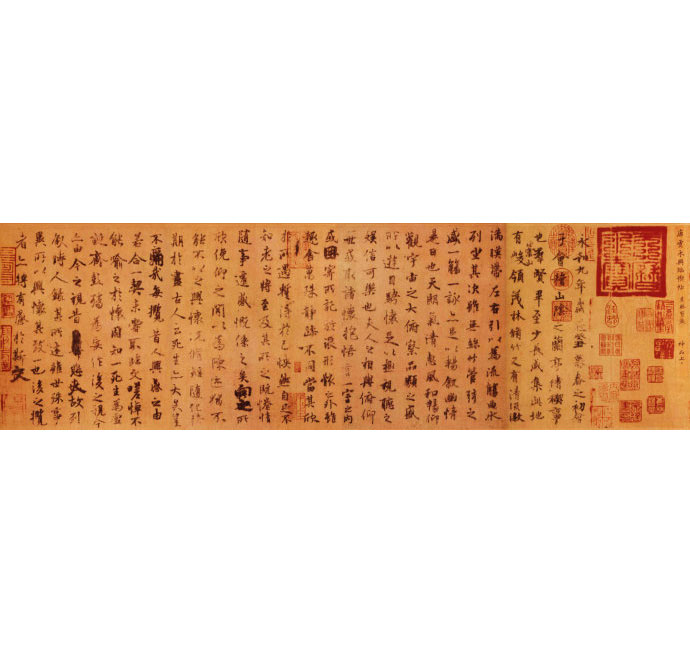

3/15王羲之《兰亭序》虞世南摹。此本质地为白麻纸,系唐代物,一些字有明显勾笔痕迹,当属唐人勾摹本。此卷直至明代,一直被认为是褚遂良摹本,后董其昌在题跋中认为“似永兴(虞世南)所临”,后世就改称为虞世南摹本,清代梁清标还在卷首题签“唐虞世南臨禊帖”。因卷中有元代天历内府藏印,故亦称“天历本”。 此卷用两纸拼接,各14行,排列较松匀,近石刻“定武本”。但点画与褚遂良摹本相近,点画较圆转,少锐利笔锋。勾描的墨色清淡,气息古穆。据考证,此本当为唐代辗转翻摹之古本。 卷中共有宋、明、清诸家题跋、观款17则,钤印104方,另有半印5方。其中前拼纸上所钤元内府“天曆之寶”朱文印、后拼纸下所题小楷“臣张金界奴上进”一行,均真。后隔水所钤宋内府印,以及第一尾纸上宋代魏昌、杨益题名和明初宋濂跋均系后配。以后接纸上的明人题跋、观款,均真。 此卷历经南宋高宗内府、元天历内府、明杨士述、吴治、董其昌、茅止生、杨宛、冯铨,清梁清标、安岐、乾隆内府等处收藏。曾著录于明董其昌《画禅室随笔》、张丑《真迹日录》、《南阳法书表》、汪砢玉《珊瑚网书录》,清吴升《大观录》、安岐《墨绿汇观》、阮元《石渠随笔》及《石渠宝笈·续编》等书。清代刻入“兰亭八柱”,列为第一。

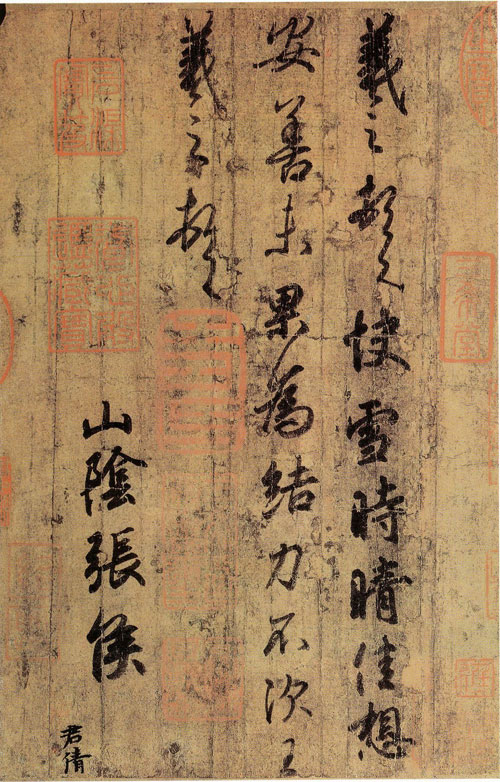

4/15《快雪时晴帖》是晋朝书法家王羲之的书法作品,以行书写成,纸本墨迹。纵23厘米,横14.8厘米,4行,28字。《快雪时晴帖》是一封书札,其内容是作者写他在大雪初晴时的愉快心情及对亲朋的问候。收藏于台北故宫博物院。

5/15王羲之《丧乱帖》

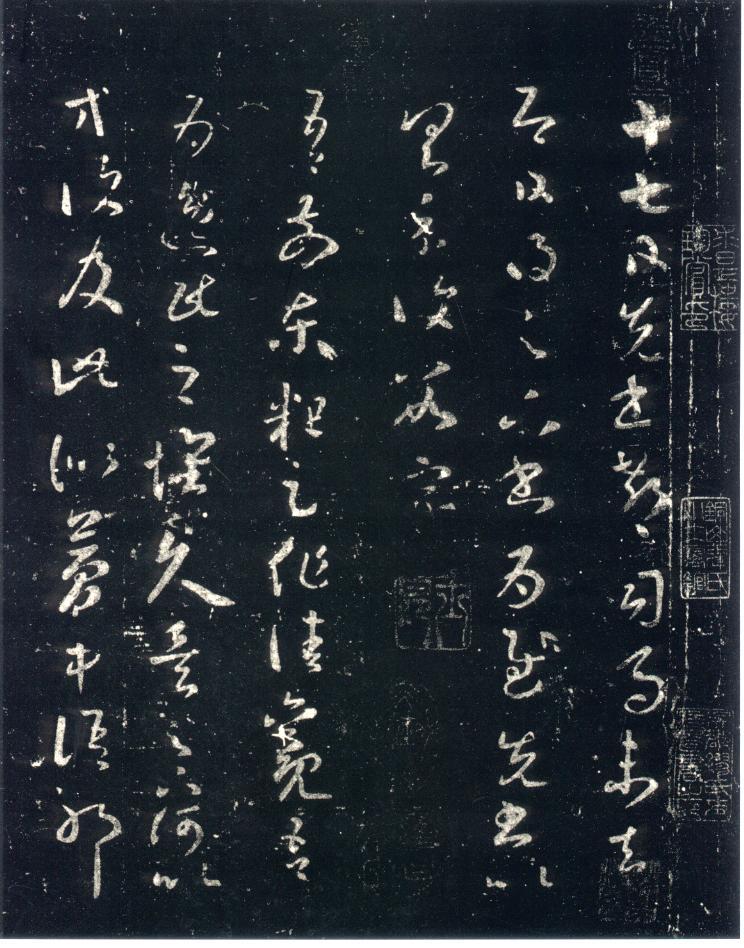

6/15王羲之《十七帖》(局部)

7/15王羲之《姨母帖》

8/15王羲之《长风帖》

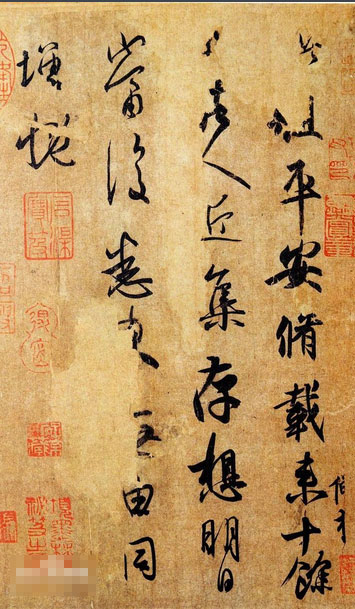

9/15王羲之《平安帖》

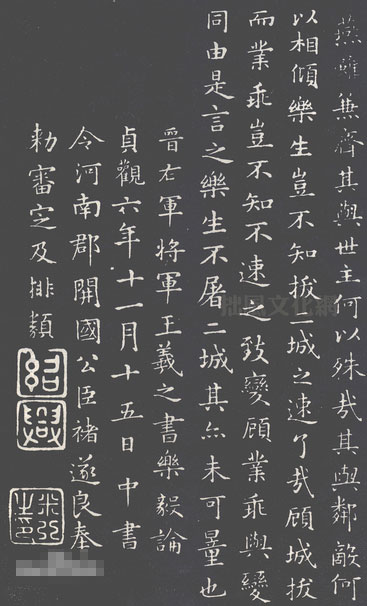

10/15王羲之楷书《乐毅论》

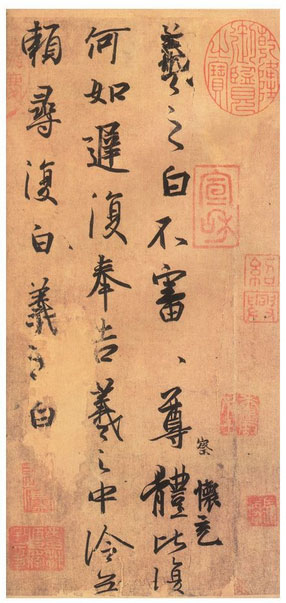

11/15王羲之《何如帖》

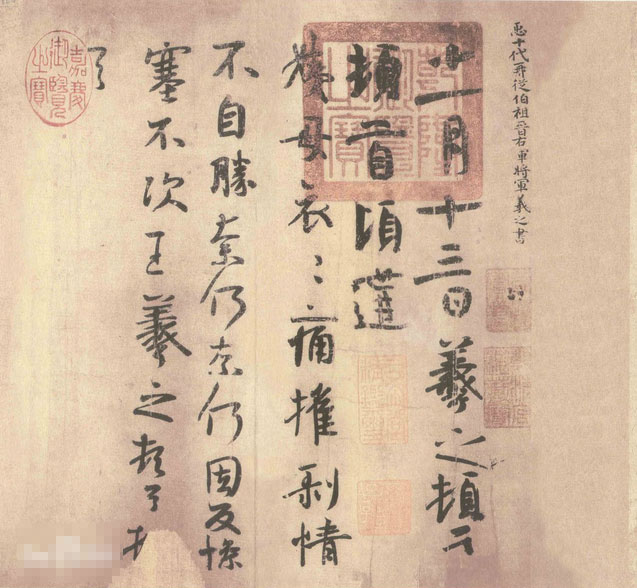

12/15王羲之《寒切帖》

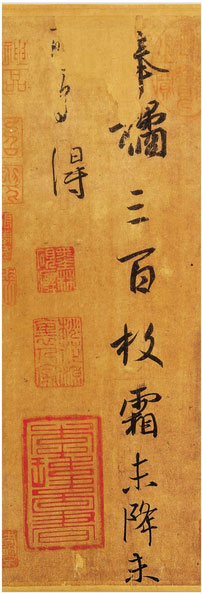

13/15王羲之《奉橘帖》

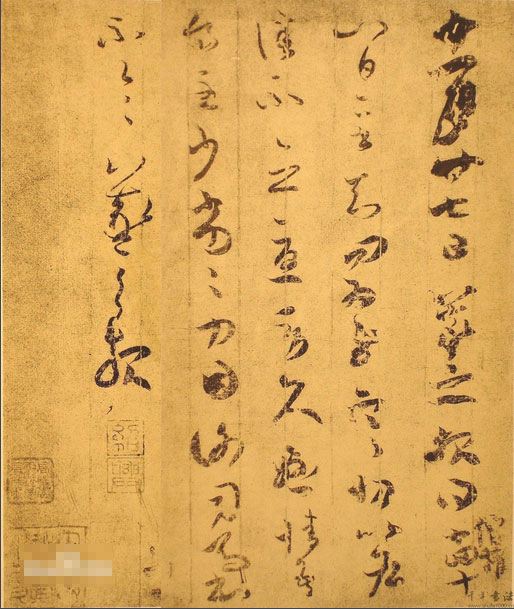

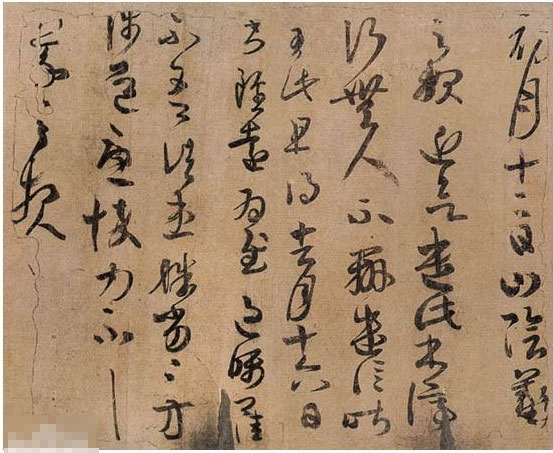

14/15王羲之《初月帖》

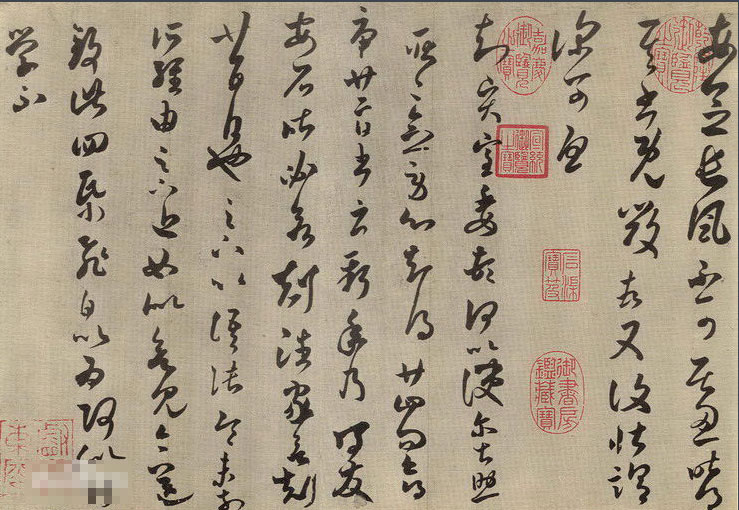

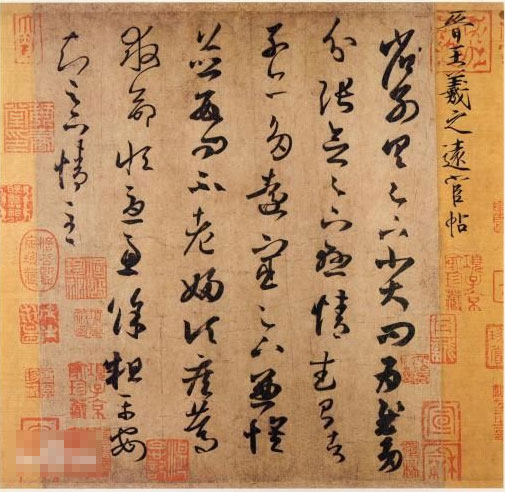

15/15王羲之《远宦帖》