書畫“南北之論”何以同途殊歸

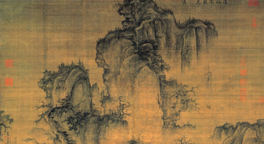

仿古山水圖 明 董其昌

書畫同源同脈,兩者筆墨使喚、功能效用、審美趣味上形神畢肖,無有差池,歷代書論畫論主張、理念、思想也似芝蘭玉蕙,交相輝映。宋以后,書畫相繼出現地域區分論,集大成者數明董其昌“畫分南北二宗”、清阮元“南北書派論”,意外的是,雙方觀點相為徑庭,出現書畫審美少有的同途殊歸現象。

晚唐后,書畫家給作品強勢注入自己“意”“態”,標志書畫從此走上以媚妍為特征的漫漫長途。作為“意”“態”反叛力量之前奏,書畫家開始追尋媚妍以外審美元素匡救其弊,緣此,“南北之論”應運而生。董其昌在《容台別集》中提出“畫分南北二宗”,強調“畫之南北二宗,亦唐時分也”,“北宗則李思訓父子著色山水,流傳而為宋之趙干、趙伯駒、伯骕以至馬、夏輩。南宗則王摩詰始用渲淡,一變鉤斫之法,其傳為張盤、荊、關、董、巨、郭忠恕、米家父子以至元之四大家。”他雖沒有在地域上給予繪畫強加分類,但從禪宗教義上認為南派重“頓悟”常“寄樂於畫”,北派重“漸悟”而繪畫“精工之極”。在書法上,阮元在《南北書派論》《北碑南帖論》中,以正史、《金石略》以及南北朝《水經注》《顏氏家訓》為據,鮮明地在地域上將書法分為南北兩派,認為書法魏晉之后,東晉、宋、齊、梁、陳應歸之為南派,趙、燕、魏、齊(北)、周、隋應歸之為北派,同時提出兩派書法風格和優勢,南派屬江左風流,疏放妍妙,北派尊中原古法,拘謹拙陋﹔南派適宜於啟牘,北派適用於碑榜。

書畫“南北之論”出發點都是為了避免媚妍,在分析佐証之后,雙方歸結點卻迥然有別。董其昌推崇南派繪畫,認為南派充盈自我隱逸、淡然林泉生命意識,不為物役、不為世俗、無不融洽才是畫派“正宗嫡傳”。而阮元在強調“兩派判若江河,南北世族不相通習”基礎上一味尊以北派書法,呼請“所望穎敏之士,振拔流俗,究心北派,守歐褚之舊規,尋魏齊之墜業,庶幾漢魏古法不為俗書所掩,不亦袆歟?”上述殊論,如果我們跳出“仕者見仕,智者見智”多元審美判斷,而從審美范疇上加以厘正,便可看出藝術風格求得不媚不妍,最理性的選擇就是使媚妍要麼走向淡遠進入空靈之境,要麼走向拙朴賦予雄渾之魄。董其昌和阮元為藝術新的發展提供了兩種線路圖,當然,這種線路圖與時代際會與個人境遇有著十分密切的關系。

從時代際會來看,媚妍被書畫家嗤之以鼻。董其昌所處時代盛行以商養畫,模仿之風泛濫,繪畫品質充斥流俗之風。雖然也有不少畫家如石濤、八大山人等創作了不少閃耀歷史光澤的優秀作品,但更多末流畫家流於形式,競相抄襲,以致街頭肆坊滿目皆是惲南田、黃公望畫之仿品,民間甚而有“家家南田,戶戶正叔”“家家子久,人人大痴”的說法。為此,董其昌提出“集其大成,自出機杼”,執意追求“淡遠”求其耳目一新。他認為,造成媚妍的根本原因是缺少筆墨風趣,與山川自然太過真實,愈真而愈加媚妍。隻有用筆“空靈”才能走出媚妍的陷阱,在《書品》中他極力推崇米芾用筆“不使一筆實,所謂無往不收,蓋曲盡其趣”。“虛”和“空”的筆法才能使繪畫具有生機無窮和氣貫勢滿之可能。與此相似,阮元所處清乾嘉之際,書法帖學鼎盛,此時雖也出現諸如劉墉、梁同書、王文治等帖學大師,但總體上帖學流於單調和僵化,特別是科舉考試與官場使用“館閣體”,字形方整、點畫光潔、結體均勻日益成為教條,鈍化、疲勞人們的審美感官。具有譏諷意味是,許多官僚顯貴家雇有書手數十人,遇有長函或奏折需要抄寫,預先算好字數分頭書寫,后聯合整章,酷如一人書寫而他人莫辨。這迫使阮元等書家選擇魏晉以前碑刻那充滿稚拙原始粗獷雄悍的風格,以金石氣來蓋過、沖走書卷氣。

歷史沒有給董其昌以拙朴的機緣,也沒有給阮元以淡遠的恩賜。從個人境遇來看,董其昌為官一生,屢升屢隱,總在授官與退仕之間徘徊,散淡與世故使他皈依禪宗找尋到心靈依托,《容台集序》中記載:“日與陶周望、袁伯修游戲禪悅,視一切功名文字,直黃鶴之笑壤虫而已,時貴側目。”總體來看,董其昌參禪信佛並沒有強烈的宗教意識,他看中的是禪以色為空、虛靜怡淡的思想,並以此高揚游筆墨戲旗幟,彰顯繪畫審美愉悅功能。他在《論書卷》中說:“撰述之家,有潛行眾妙之中,獨立萬物之表者,淡是也。世之作者極其才情之變,可以無所不能,而大雅平淡關乎神明,非明心薄世味淺者終莫能近焉,談何容易。”這正是他的肺腑之言。如此稟賦、才情和特性,不會也不可能使他從北派繪畫磅礡、蒼茫中吸取營養,開辟一條拙陋、雄渾之路來革除媚妍之風。他的繪畫取道董源、巨然、米芾,所作山水樹石皆煙雲流動,秀逸瀟洒,如《江干三樹圖》調色平和,沒骨筆法,具有文人畫的顯著特色。所以與其說董其昌選擇了淡遠,不如說淡遠契合了董其昌。而阮元則不一樣,雖也一生為官,但立志向學,文武兼能,頗有作為。在藝術上,他自幼接受良好教育,酷愛金石文物,主張實事求是,在《研經室集》自序中說:“余之說經,推明古經,實事求是而已,非敢立異也。”可見“實”“用”思想貫穿其一生。以“實”來文字訓詁、考証辨偽,探求經書義理,明曉書法宗義,是其藝術品格最好的寫照。如此以實為用、雷厲風行,決定了他在拯救書法方式、途徑上不會也不可能憑借淡遠來彌縫其闕,興碑抑帖、貶南褒北的重任就這樣如約而至落在他的雙肩。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量